- 会員限定

- 2011/06/29 掲載

なぜ日本ではプロセス・イノベーションが起こせないのか?--東京大学 教授 帯川利之氏

ITによる機能創出とものづくり基盤の連携

-

|タグをもっとみる

2000年を境に、ものづくりのパラダイムシフトが起きた

帯川利之教授

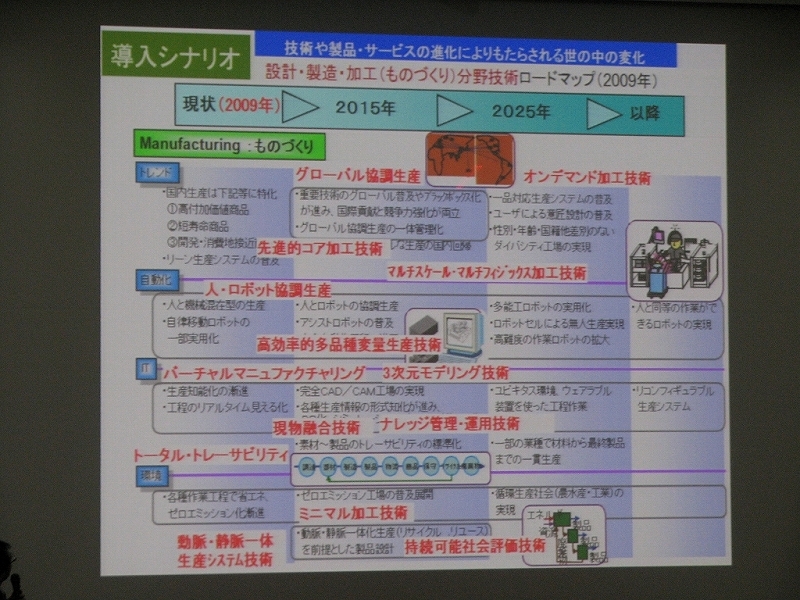

そのような中で、ものづくりに求められていることは、「豊かさ・充足感、安心、安全、感動、快適、タイムリーな製品、妥当な価格、省エネ・低炭素化、省資源・資源循環、貿易の均衡、先導的革新的技術などが挙げられる」と帯川教授は語る。しかし、このような多様かつ大きな要求に応えるイノベーションは、なかなか順調には進まない。今後どのような技術が導入されていくのだろうか。

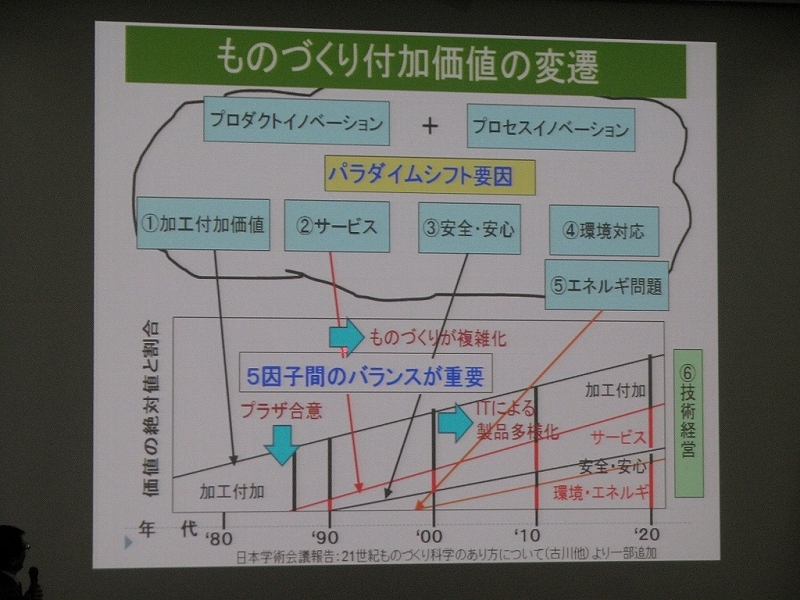

これまでのものづくりの付加価値の変遷を鑑みると、「付加価値加工」「サービス」「安心・安全」「環境対策」「エネルギー問題」という5つの項目が、ものづくりイノベーションにおいてパラダイムシフトを起こす要因となってきた。たとえば1980年代は「付加価値加工」さえあれば良い時代だった。それが1990年代に入ると円高が進んで「サービス・機能」が必要になり、ものづくり自体も複雑化してきた。そしてその後、IT化の波が押し寄せ、価値の多様化も進み、2000年を境に、環境対応、エネルギー問題といった外的要因も出てきた。

「このような状況から、持続性があり、産業競争力と信用力を強化しながら、学術的な貢献ができるような”技術革新”による新しい社会を構築していかなければならない」(帯川教授)

ITによる機能創出と、ものづくり基盤の連携

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!

おすすめコンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR