- 会員限定

- 2013/12/26 掲載

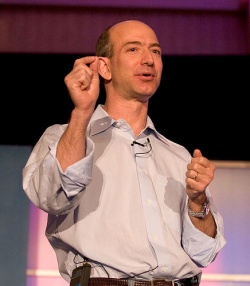

アマゾンCEOのジェフ・ベゾスが、なぜ社員にひざまずくのか

連載:トヨタに学ぶビジネス「改善」の極意

1937年宮城県生まれ。トヨタ自動車工業に入社後、生産、原価、購買、業務の各部門で、大野耐一氏のもと「トヨタ生産方式」の実践、改善、普及に努める。その後、農業機械メーカーや住宅メーカー、建設会社、電機関連などでもトヨタ式の導入と実践にあたった。91年韓国大字自動車特別顧問。92年カルマン株式会社設立。現在同社社長。中国西安交通大学客員教授。

著書に『「トヨタ流」自分を伸ばす仕事術』『トヨタ流「改善力」の鍛え方』(以上、成美文庫)、『なぜトヨタは人を育てるのがうまいのか』 『トヨタの上司は現場で何を伝えているのか』『トヨタの社員は机で仕事をしない』『なぜトヨタは逆風を乗り越えられるのか』(以上、PHP新書)、『トヨタ式「改善」の進め方』『トヨタ式「スピード問題解決」』 『「価格半減」のモノづくり術』(以上、PHPビジネス新書)、『トヨタ流最強社員の仕事術』(PHP文庫)、『先進企業の「原価力」』(PHPエディターズ・グループ)、『トヨタ式ならこう解決する!』(東洋経済新報社)、『トヨタ流「視える化」成功ノート』(大和出版)、『トヨタ式改善力』(ダイヤモンド社)などがある。

社員にひざまずいてまで、新しい挑戦を応援する

もちろん、ベゾスが顧客を軽視しているわけではない。「満足した顧客は、製品が良かったことを平均3人に話すが、不満のある顧客は平均11人に不平を漏らす」というフィリップ・コトラーの言葉を言い換えて、「満足できなかった顧客は現実世界で5人の友人にその不満について話をするだけだが、インターネット上で顧客の期待に背くようなことがあれば、その顧客は5000人に不満を広めることになる」と語っている。

それだけリスクを理解しているにもかかわらず、ベゾスはアマゾンの社員に対して、新しいことに挑戦すべきかどうか迷ったら、「かまうもんかと自分に言い聞かせろ」と言っている。

ベゾスによると、人がどんな時に後悔するかというと、たとえ失敗したとしても「何かをした」ことによる後悔は、「何もしなかった」後悔よりもはるかに小さく、そして成長や成功のためにはるかに大きなものをもたらしてくれる。

実際、アマゾンにはナイキのスローガン「とにかくやってみよう」にちなんだ賞がある。素晴らしい仕事をした社員のところにベゾスがやってきて、ひざまずいて使い古したナイキの靴の片方をうやうやしく差し出して「もったいなき幸せにございます」を繰り返すという。ぼろぼろの靴に価値はないが、ベゾスから直接声をかけられた社員は「あの誇らしい気持ちは忘れられません」となるという。

イノベーションに失敗はつきものだ。失敗を恐れて挑戦をやめてしまったら何も生まれない。迷った時には「かまうもんか」と言い聞かせて挑戦をする。そしてその結果がうまくいかなければ、たとえばユーザーの声を受けて何度でも改善していけばいいというのがアマゾンのやり方だ。ベゾスがアマゾンに根付かせようとした「かまうもんか」とか「まずやってみよう」という精神はトヨタ式改善を進めるうえでも最も大切な考え方の一つと言える。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!

新製品開発のおすすめコンテンツ

新製品開発の関連コンテンツ

PR

PR

PR