- 会員限定

- 2019/07/11 掲載

M&Aではまる落とし穴、グローバル600社の調査で分かった「失敗パターン」

大阪府出身。大手化学メーカー、日経BP社、ITに特化したコンテンツサービス&プロモーション会社を経て、2002年、フリーランス編集&ライターとして独立。現在は主にIT、キャリアというテーマを中心に活動中。IT記者会所属。趣味は読書、ドライブ、城探訪(日本の城)。ネコと歴史(古代~藤原時代、戦国時代)好き。

木村浩一郎氏

海外M&Aは日本企業が成長するための有効なツール

海外M&Aは日本企業にとって、重要な成長手段になりつつある。PwC Japanグループ代表の木村浩一郎氏も、PwCグループ総力を挙げて海外M&Aの領域をサポートする予定という。

貿易経済協力局 投資促進課長

小泉秀親氏

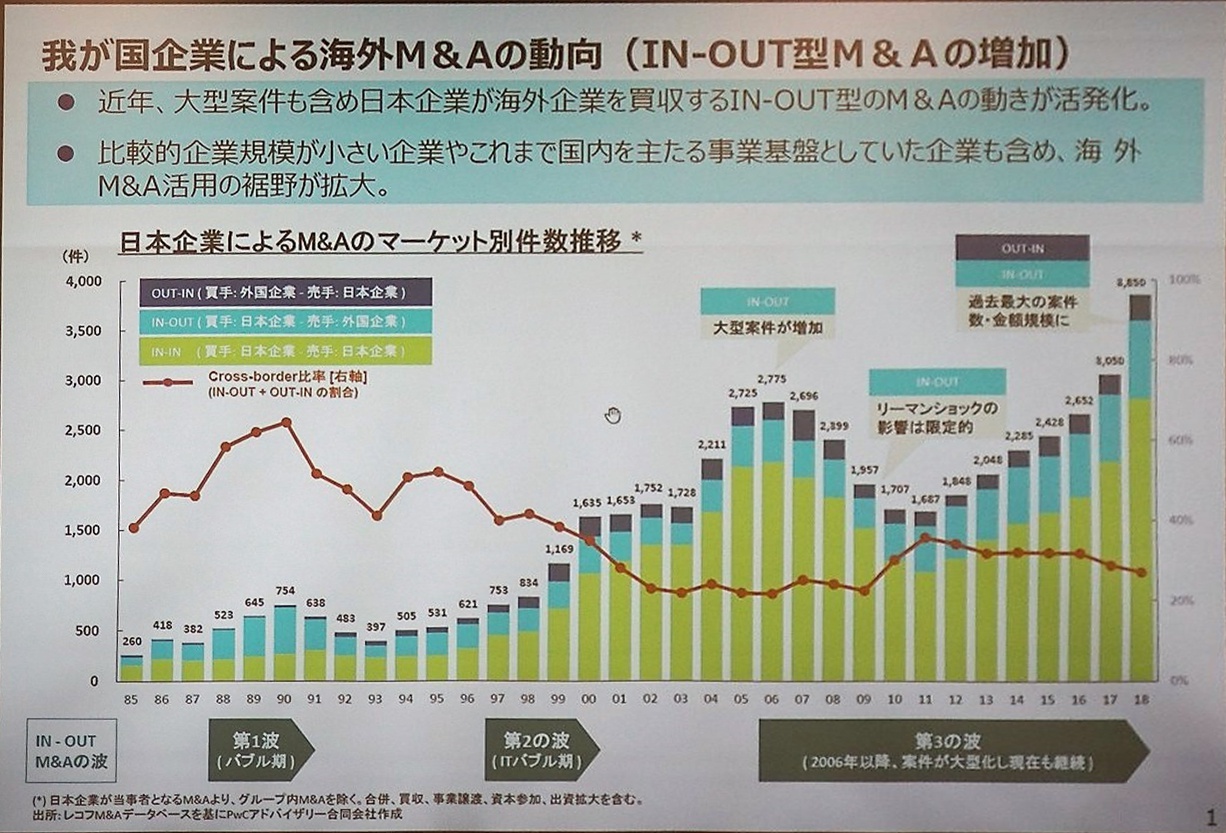

日本企業の海外M&Aはどのように伸びているのか。経済産業省で日本企業の海外M&Aを推進している貿易経済協力局 投資促進課長 小泉秀親氏は「特に伸びているのが、日本企業が海外企業を買収するIN-OUT型のM&Aだ。その傾向の1つは大型化が進んでいること」と説明する。

小泉氏は大型案件の代表例として、武田薬品工業によるアイルランド製薬大手 シャイアーの買収を挙げた。

もう1つの傾向は、比較的規模が小さな企業や国内を主たる事業基盤としてきた企業、海外でもグリーンフィールド(外国投資の際に法人を新設し、従業員や設備、顧客の確保などを一から行う投資の方式)で工場や販社を設立してきた企業などにも海外M&Aが拡大していることだ。

このように海外M&Aは、グローバルでの激しい競争がなされている中、日本企業がスピード感を持った成長を実現していく上で有効なツールとなっている。その一方で、小泉氏は「グリーンフィールドでの海外進出や国内M&Aに比べ、日本の常識が通用しない世界で戦っていくことになるので、期待していた成果が挙げられていないケースも多い」と指摘する。

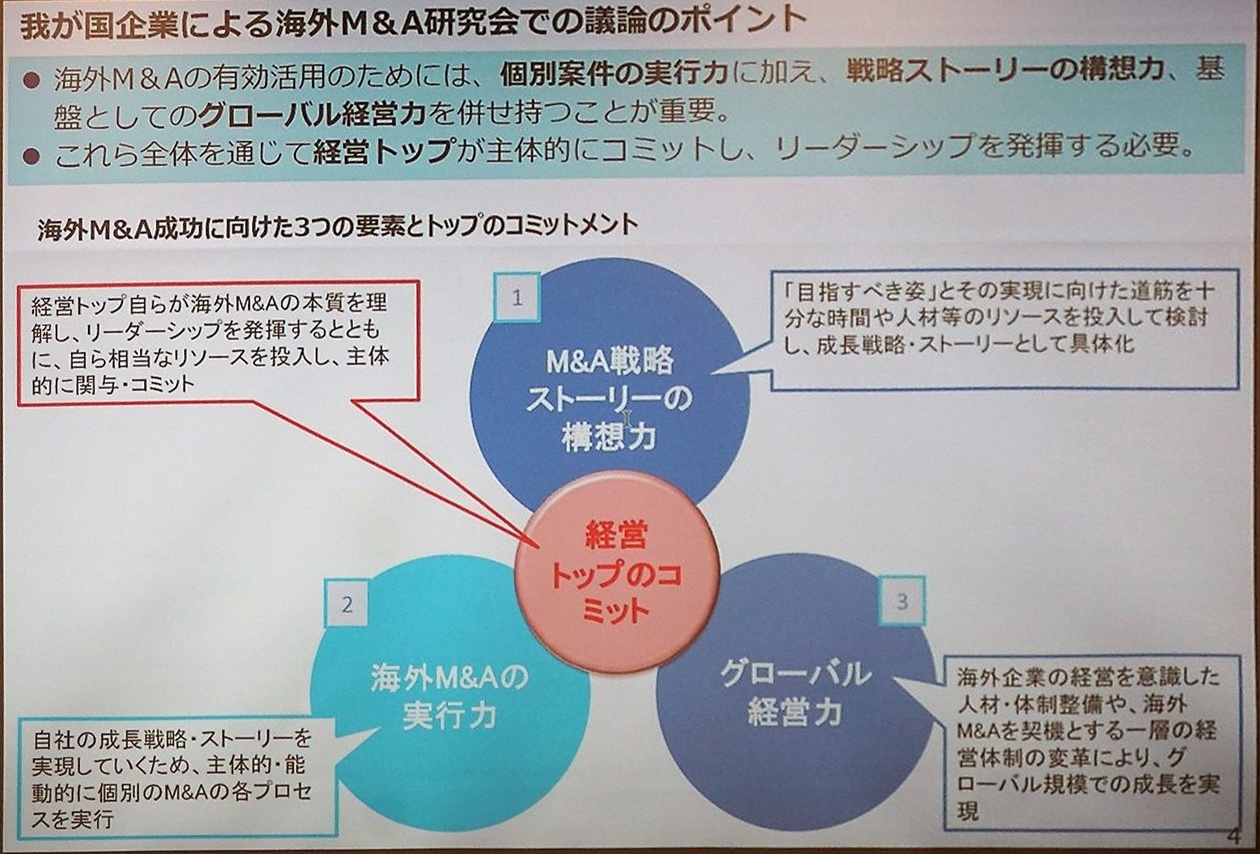

海外M&Aで「落とし穴を避ける」ヒント

経済産業省では2017年から「日本の常識が通用しない」という落とし穴を避け、効果的に海外M&Aを進めるためのヒントを明らかにすることを目標に「我が国企業による海外M&A研究会」を設けて、有識者を交え、議論を行っている。これによると、海外M&Aを有効活用するためには、「個別案件の実行力」「戦略ストーリーの構想力」「基盤としてのグローバル経営力」を併せ持つことが必要だという。その3要素に加え、何より大事になるのが、「成長につなげていくための経営トップのコミットメントがあることだ」(小泉氏)。

海外M&Aにおいては、経営トップが果たす役割は非常に大きい。経済産業省では2018年3月、海外M&A経営トップなどが留意すべき点を「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」としてまとめて発表した。

調査方法は3つ。1つは、海外PMI座談会の開催だ。現地だからこそ感じる日本企業の課題を浮き彫りにすることが目的である。2つ目は、海外M&Aワークショップだ。「これはこれからM&Aに取り組もうという会社のために、少人数形式で東京、大阪、福岡で開催した」(小泉氏)。3つ目は、経験豊富な海外企業へのインタビューである。

これらの調査により、グローバル企業として備えるべき「経営力」「制度・仕組み」の整備、M&Aプロセス全体を意識した「型作り」が課題として明らかになったという。

海外でM&Aの成果を挙げるには、異なる言語や文化、商習慣、制度を有する企業を経営管理していく必要がある。そのため、グローバルで共通とする経営力を備え、かつグローバルで多く取り入れられ当たり前とされている制度や仕組みに対応することが不可欠になる。

しかし、「そういったことをPMIの段階になって初めて取り組むのでは遅すぎる」と小泉氏は指摘する。ビジネス面に加え、文化面も含め、デューデリジェンス(不動産投資やM&Aの際に、企業の資産価値を適正に評価する手続き)の段階で注力すべき話なのだ。目指すべき姿から逆算して先を見越した先手を打てる環境を作り、不測事態も織り込んだ上で、見通しがついていることが重要になる。

「買収後の価値創造を含めたプロセス全体を含めた型があり、やるべきことを洗い出せている企業はM&Aをうまく活用できている。うまくいかない場合はこうした点に意識を向けてほしい」(小泉氏)

【次ページ】600社調査で分かった「失敗パターン」とは

M&A・出資・協業・事業承継のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR