- 会員限定

- 2020/11/11 掲載

「成功事例はあるのか?」テックネイティブにおける4つの「禁句」

-

|タグをもっとみる

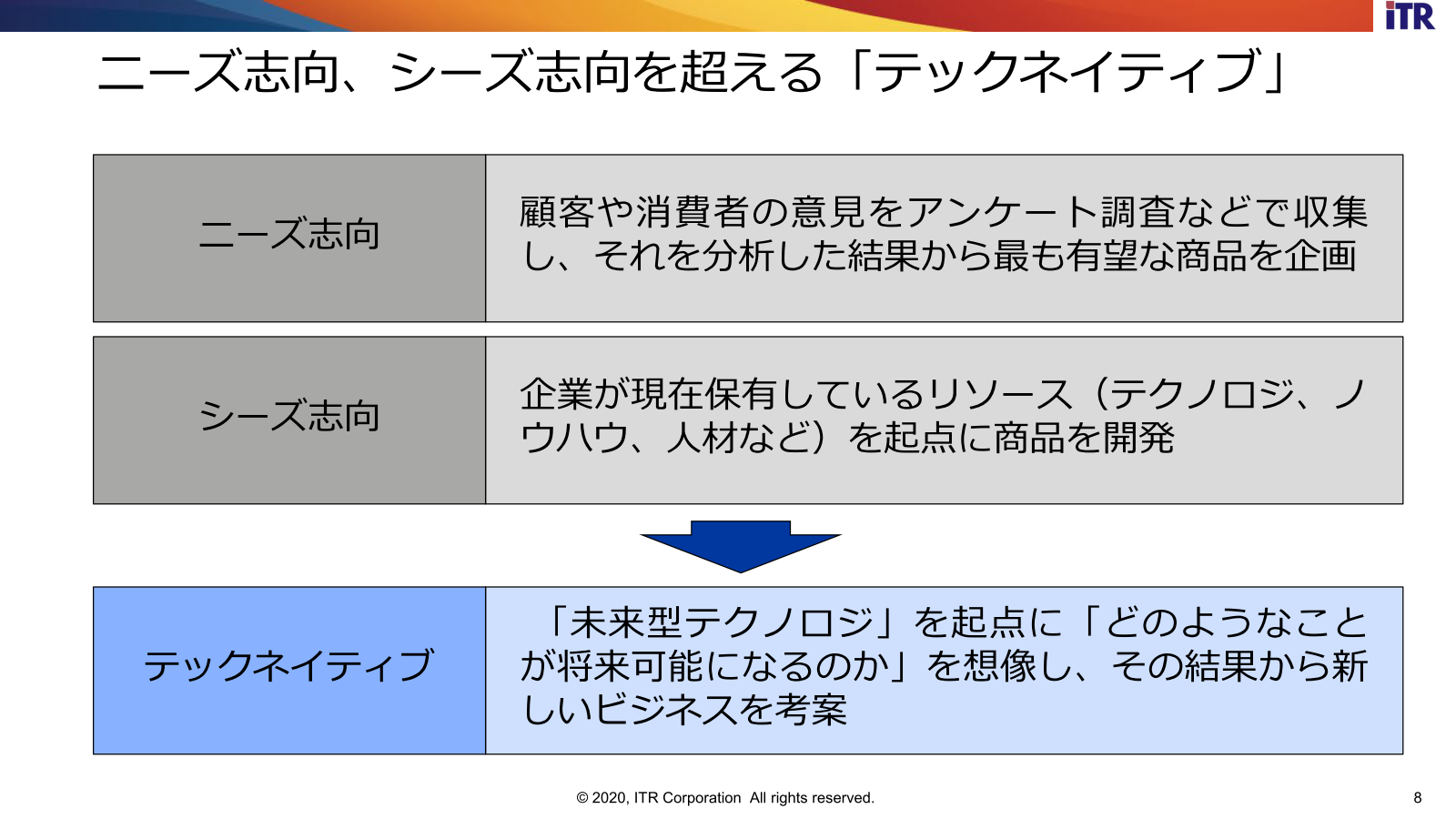

顧客の声はイノベーティブな商品に結びつかない

甲元氏はそのキャリアの中で、常に新しいテクノロジーに取り組んできた。1999年にはVoIP(Voice over Internet Protocol:IPを利用して通話する技術)を民間企業で実現しようとした。2003年にはLinuxでメインフレームを置き換えた。「OSS(Open Source Software)を企業システムで使うなんてあり得ない」と言われたものの、甲元氏はプロプライエタリなUNIXよりもOSSのLinuxの方が将来性が高いと考えたのだ。その他、アジャイル、クラウド、SD-WANにも率先して取り組んできたという。そんな甲元氏は、イノベーションを生むための考え方として、「顧客の声を聞いても革新的な商品は生まれない」と語り、2人の偉人の言葉を引用した。

1人は、自動車会社のフォード・モーター創設者であるヘンリー・フォード氏。T型フォードが1500万台以上も生産されて成功した後に、フォード氏はインタビューで「もし顧客に、彼らの望むものを聞いていたら、彼らは『もっと速い馬が欲しい』と答えていただろう」と回答したという。

もう1人は、20世紀におけるイノベーターの代表選手、スティーブ・ジョブズ氏。彼は、「我々の仕事は、顧客が望むよりも先に彼らがこれから望むであろうものを見つけ出すことなのです」と語っている。

「お客さまの言うことも重要ですが、イノベーティブな商品を作るためにはお客さまの声はトリガーになりません」(甲元氏)

「未来型」と「非未来型」テクノロジーを分ける基準

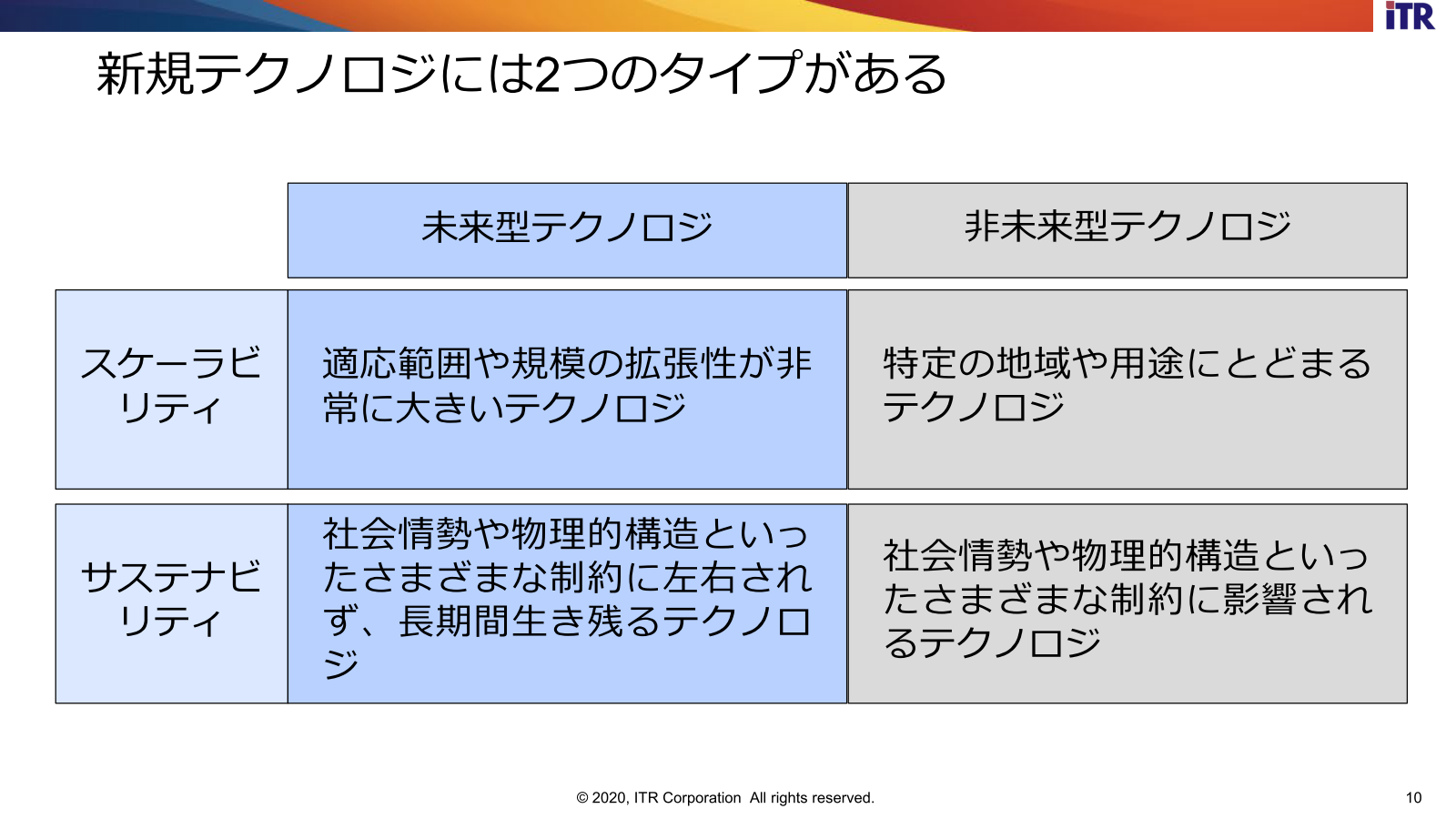

では、ビジネスになり得るテクノロジーをどうやって見つけるのか。それには、新しいテクノロジーの“タイプ”を見極める必要がある。甲元氏は、テクノロジーを2種類に分けて、適用範囲や規模の拡張性が大きい“スケーラビリティ”や、社会情勢や物理構造などの制約に左右されず長期間生き残る“サステナビリティ”を備えているものを、「未来型テクノロジー」と呼んだ。逆に、特定の地域や用途にとどまったり、社会情勢や物理的高次構造に影響されるテクノロジー、つまり“スケーラビリティ”“サステナビリティ”に欠けるものを「非未来型テクノロジー」とする。

未来テクノロジーの例としては、脳からコンピューターを操作するテクノロジー、BMI(Brain Machine Interface)がある。現在はキーボードや声でコンピューターを操作しているが、BMIでは頭で考えたら脳波を分析して操作できる。1960年代に提唱された概念だが、2020年に入ってようやく、イーロン・マスク氏がBMIの元となるテクノロジーの開発に成功したというリリースが出た。

ほかには、コンピューターのサイズが極めて小さくなる未来テクノロジー「ゼロサイズ・インテリジェンス」もある。甲元氏によれば、20年以内に“原子5つ分”のサイズのコンピューターが登場する可能性があるそうだ。コンピューターが極小サイズになれば、あらゆるモノに搭載することができるようになる。

将来性あるテクノロジーを選別する5つのポイント

将来有望なテクノロジーを選別するためのポイントは5つあると、甲元氏は話す。第1のポイントは、新たなテクノロジーが生まれた時に、それに対抗するテクノロジーがあるかどうか、だ。対抗馬があると、お互いに切磋琢磨(せっさたくま)してテクノロジーが育っていく。唯一無比な時には、マーケットが生まれる前に挫折してしまう可能性があるそうだ。次に、ハードウェアは物理的な制約になるので、ソフトウェアが主導するテクノロジーであること。コアの部分はソフトウェアの方が有望だという。これが第2のポイントだ。

第3に、社会的基盤のインフラと互換性があるかどうか。たとえば、鉄道や自動車と互換性があれば、広まる可能性がある。

「何年も前に大手タイヤメーカーが空気を入れないエアレスタイヤを開発して売り出しましたが、エアレスのタイヤをメンテナンスできる工場がなかったので、まったく売れませんでした。社会的なインフラと互換性がないと、未来を作るのは難しいのです」(甲元氏)

第4に、長年の課題に対する解決策になっているかどうか。そして第5が、過去に実現の試みがあったテクノロジーかどうか。まったく新しいテクノロジーだとなかなか広まりにくいそうだ。

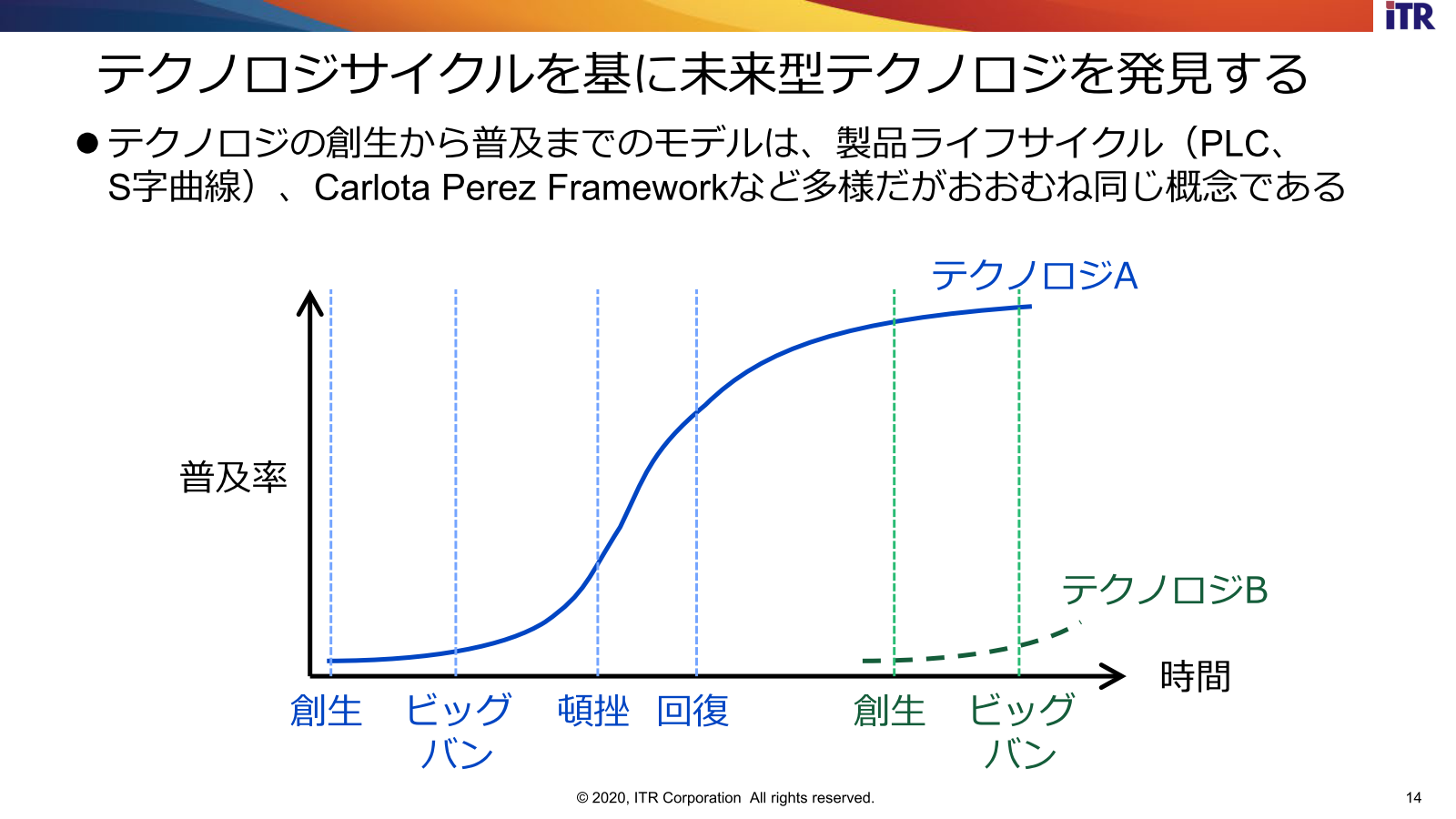

「未来テクノロジーを発見するには、テクノロジーサイクルを見ると良い」と甲元氏は話す。テクノロジーの創生から普及までのモデルはS字曲線と呼ばれる製品ライフサイクルとほぼ同じになっている。

あるテクノロジーが生まれ、ビッグバンが起き、あるときに頓挫して回復し、コモディティ化していく。普及率が高まると、そのテクノロジーを駆逐するような次のテクノロジーが創生される。このようなテクノロジーサイクルを見据えて、どこのテクノロジーを見つけて生かすのかを考えることが重要になる。

テクノロジーマネジメントを考えた場合、新しいテクノロジーが創生された時に認知し、ビッグバンが起きるころには理解し、観察する。引き続き、検討し、評価し、試行するうちに回復期が来たら採用すれば、いち早くビジネスに活用できるという。

【次ページ】「成功事例はあるのか?」テックネイティブにおける4つの「禁句」

おすすめコンテンツ

PR

PR

PR