- 2021/05/27 掲載

ガートナー、日本企業の市民開発に関する実態調査の結果を発表

■市民開発の普及とその背景

本調査は2021年2月、日本の企業内個人を対象に、日本企業におけるエンドユーザーによるアプリケーション開発 (市民開発) の現状を把握する目的で実施したものです。ユーザー部門に所属する個人に対し、市民開発の実施状況を尋ねたところ、「エンドユーザーが開発したアプリケーションがある」と回答した割合は62%に上りました。一方、IT部門に所属する個人の回答でも、約37%がエンドユーザーによる市民開発を認識しており、広義の市民開発の普及が進んでいる現状がうかがえます。

アナリストでシニア ディレクターの片山 治利( https://www.gartner.co.jp/ja/research/expert-bio/harutoshi_katayama)は次のように述べています。「日本企業における市民開発はかなり浸透しているといえます。IT部門よりユーザー部門の認識する割合が大きいことは、IT部門が関与していない市民開発が相当程度存在することを示唆しています」

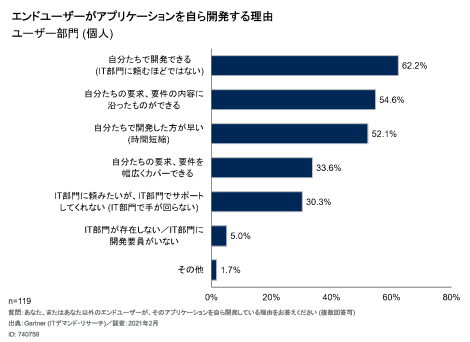

エンドユーザーが自ら開発する理由について複数回答で尋ねたところ、「自分たちで開発できる (IT部門に頼むほどではない)」(62.2%)、「自分たちの要求、要件の内容に沿ったものができる」(54.6%)、「自分たちで開発した方が早い (時間短縮)」(52.1%) が、回答の上位3項目に挙げられました (図1参照)。

片山は次のように述べています。「IT部門の資源 (ヒト、モノ、カネ) は会社全体 (あるいはサポートするビジネス部門全体) のものであるため、どうしても全社や部署にとっての優先順位に基づいて、アプリケーション開発の提供を行わざるを得ない現状があります。そのため、IT部門の立場からすると、ユーザー部門にとって必要なアプリケーションを同部門が必要とする時機に提供し続けることは非常に難しいでしょう。結果として、ユーザー部門が、自分たちで開発できるならそうしようと考えるのは当然といえます。ガートナーが会話した企業の中には、ユーザー部門からの要求のままアプリケーションを開発・提供し続けた結果、全体の統制が取れなくなったという問題に直面しているIT部門も存在しています。IT部門は、ユーザー部門が市民開発を行う理由を尊重しつつ、組織にとって優先順位の高い領域に注力しながら、ユーザー部門の現場単位の問題をユーザー自身が解決しやすい環境を整備するためのアプローチを検討する必要があります」

プレスリリースのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR