- 2022/01/26 掲載

東大・あいおいニッセイなど、予測データ活用型流域治水の実現に向け検証を開始

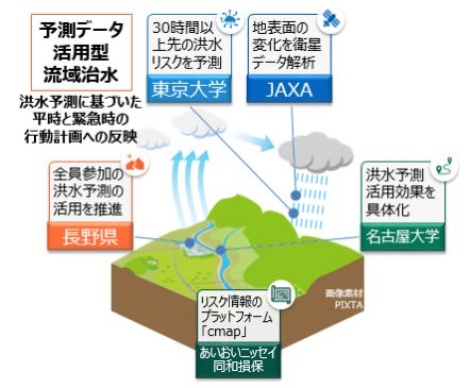

本共同研究成果の第一弾として東京大学およびJAXAの共同研究グループが開発・運用するToday's Earth-Japan(※1)(以下、TE-J)の最大30時間以上先までの洪水予測データを、あいおいニッセイ同和損保が公開しているリアルタイム被害予測ウェブサイト「cmap(※2)」に追加した「長野県庁職員向けcmap」を構築しました。長野県庁職員向けcmapは、2022年1月より長野県庁での検証を開始します。

※1 全世界の河川流量等を予測するシミュレーションシステムで、日本では気象業務法に沿って、JAXA-東京大学の利用実証に共同研究者として参加している地方自治体等にのみ予測情報を提供

※2 風水災・地震での建物被害予測を無償公開しているほか、TE-Jのリアルタイム浸水危険度推定情報を表示

1.背景

気候変動により頻発化・激甚化する洪水被害は、世界的に対策が望まれる重大な災害の一つです。我が国では、気候変動適応計画の中で、国、都道府県、市区町村、企業、住民など、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」を推進し、ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策を進めることが重要であることが示されています。

今般、これらの課題を解決することを目的に、東京大学、名古屋大学、JAXA、あいおいニッセイ同和損保、長野県は、「地表面水文量予測情報(※3)を利用した流域治水の先進的な実践(※4)」(以下、予測データ活用型流域治水)をテーマとして、洪水予測データを表示する「長野県庁職員向けcmap」の提供と、予測情報の社会実装による効果、洪水予測の精度向上・高度化等について共同研究を行うことになりました。

※3 河川水位の危険度を推定し、最大30時間以上先までの洪水予測を約1km格子で可視化

※4 JST未来社会創造事業「顕在化する社会課題の解決」領域の公募で採択

2.「予測データ活用型流域治水」の概要

予測データ活用型流域治水とは、各種の流域治水対策に洪水予測を取り入れてリードタイム(時間的猶予)を創出し、平時と緊急時における行動計画に反映させ、QoL(quality of life 生活の質)の向上を目指すものであり、長野県DX(※5)戦略に基づく取り組みの一環と位置付けています。その実現には、長野県内各地の観測データをリアルタイムで取り込み洪水予測を再計算するなどの取り組みも検討しています。

洪水予測データの利活用により、例えば迅速な避難・防災行動などにおいて、当事者の心理的負担を減らすことが期待されます。また、利水ダムやため池の有効活用など、防災と他分野とのシナジー効果を加味し、新たなデータ利活用のあり方を追求していきます。

※5 デジタルトランスフォーメーションの略語でデータやデジタル技術を活用し、価値提供を変革させること

プレスリリースのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR