- 会員限定

- 2025/07/10 掲載

クラウドコスト見積もり「大体しくじる」納得理由、ガートナー推奨「基本ルール」とは

なぜクラウドの「コスト予測」はうまくいかない?

パブリック・クラウドを導入して、利用開始当初こそコストを予測の範囲内に抑えられていた。だが、半年を過ぎた頃から想定外に高額な請求を受け取るようになった──。こうした経験があるIT担当者は決して少数ではないだろう。

クラウド導入で直面するコスト管理の問題について、「DXを背景とする新規アプリの相次ぐリリースやデータ活用に伴うコピーの急増、サービス自体の値上げなど、コスト上昇の要因はさまざまでありコスト管理は一筋縄ではいきません。当社の調査でもクラウドのコスト予測の難しさから、企業の約8割が四半期に1度以上のペースで見直しを行っています」と話すのは、ガートナー バイス プレジデント,アナリストのケビン・ジー氏だ。

バイス プレジデント,アナリスト

ケビン・ジー氏

企業も実績ある手法によって、ITコストの正確な予測に力を入れている。にもかかわらず、なぜクラウドではコスト予測が外れがちなのだろうか。

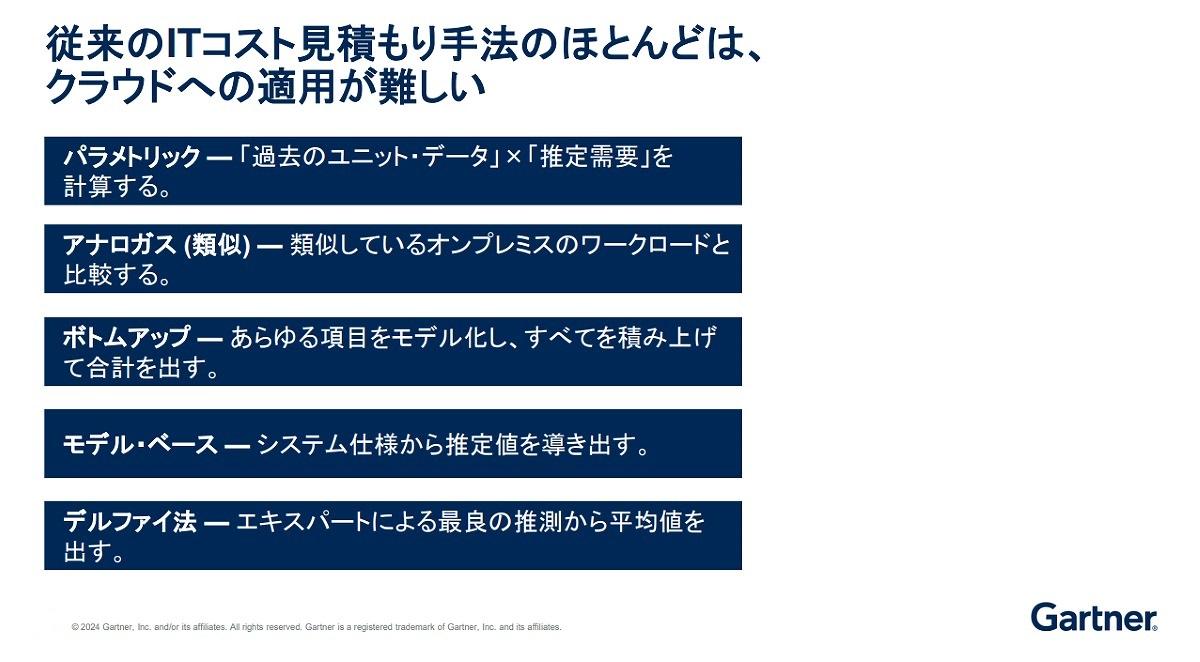

この点について、ジー氏は「従来のITコストの見積もり手法の多くが、クラウドのコスト予測に不向きな点が一番の理由です」と指摘する。

ジー氏によると、見積もり氏手法として、広く用いられると手法は次の5つだ。

- 過去のユニット・データに推定需要を乗じて計算する「パラメトリック」

- 類似のオンプレミス・ワークロードと比較する「アナロガス(類似)」

- あらゆる項目をモデル化し、積み上げて合計を出す「ボトムアップ」

- システム仕様から推定値を導き出す「モデル・ベース」

- エキスパートによる推測から平均値を出す「デルファイ法」

では、これらの手法によるコスト算出では、具体的にどんな問題が生じるのだろうか。 【次ページ】クラウドのコスト算出に潜む「問題点」とは

クラウドのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR