- 2015/03/26 掲載

爆発的な勢いで増加するビッグデータ。OpenSDxは何を変えるのか?

いよいよSDSの幕開けか!? GMOも導入したクラウドサービス向けストレージ基盤

SDSによって、ユーザーに主権が移り、ストレージの民主化を実現

セミナー開催に先立ち、主催者のアセンテックから佐藤直浩氏が登壇し挨拶を行った。「本セミナーでは3つのポイントがあります。1つ目は、世界的なSDxの潮流で、なぜお客様がSDS(Software Defined Storage)に移行しているかという点。2点目は、国内のお客様に変革をご提供する新技術と環境・リファレンスアーキクチャ。3点目は、変革をドライブするNexentaのパッションを感じ取っていただきたいという点です。」

続くCEOセッションでは、来日したNexenta CEOのターカン・マナー氏がグローバルにおけるOpenSDx市場の最新動向や、今後のトレンドと未来像などについて鋭敏な視点で解説した。

ターカン氏は、2020年までに起きるITトレンドの1つとして、オープンソースでのSDS(OpenSDS)について挙げた。今、データは爆発的な勢いで増加の一途をたどっている。2015年に6.1ZB(ゼッタバイト)だった世界のデータ量は、2020年には42.1ZBまで増え続けると予想されている。「2015年は最も大きな変革の1年になります。SNS、モバイル、ビッグデータ、IoTによって巨大データが生み出され、その管理にクラウドが用いられていますが、従来のクラウドはハードウェア中心で柔軟性に欠けていました。この2年間でSDx(Software Defined x:everything)が登場し、サーバ、ネットワークが仮想化されるようになりました」(ターカン氏)。

Nexentaでは、このSoftware Definedのエコシステムのなかでストレージに注力してきた。現在、データセンターにおけるITコストの70%近くがストレージ関連コストになっているが、同社が推進する「OpenSDS」(Software Defined Storage)によって、ベンダーロックから開放され、低価格な汎用ストレージが提供できるようになる。Nexentaでは1000社以上のITベンダー、クラウドサービスプロバイダーとパートナーシップを結んでいる。エンタープライズ分野では、企業自らがデータセンターを持ってコストを削減する方向に動くだろう。

「もはやAmazon、facebook、twitter、Google、Yahoo! といった企業ではブランドのハードウェアストレージを使用しておらず、オープンソースのソフトウェアオリエンテッドなSDSによってデータセンターのコストを削減しています。同様に一般企業もコスト削減を目指しており、米国では80%の企業がSDxの方向に進んでいるというガートナーの報告もあります。もちろん日本でもエンドツーエンドでソフトウェアのみのアプローチを展開できるようにパートナー連携を行っているところです」(ターカン氏)。

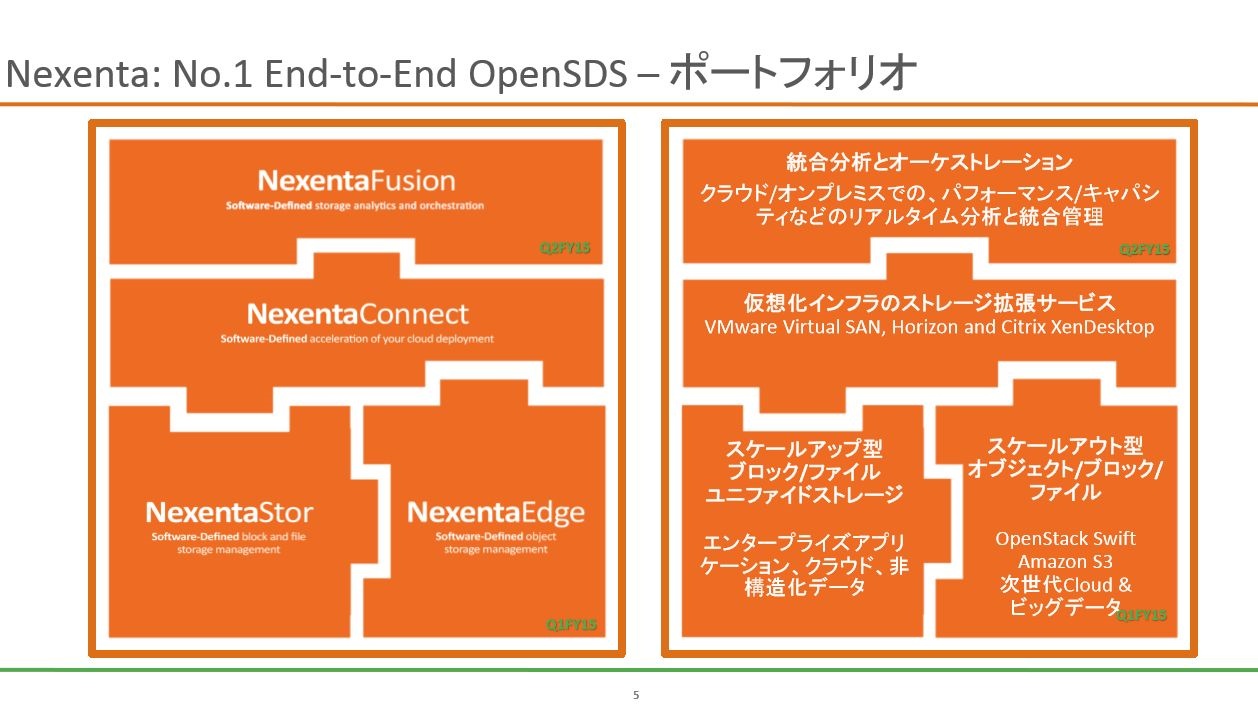

ターカン氏は「我々の製品は目に見えるものではなく、プラットフォームとして機能するもの」と述べ、Nexentaのポートフォリオについて紹介した。

「今回、我々は日本法人を設立しましたが、実は日本に参入する以前からオープンソースコミュニティでは250社がNexentaのソフトウェアを自由に利用し、アーカイブ用、バックアップ用、DR用など、さまざまなストレージを低コストでつくってきました。ベンダー主導だったストレージの世界も、SDSによってユーザーに主権が移り、ストレージの民主化が実現できるようになってきたのです」(ターカン氏)。

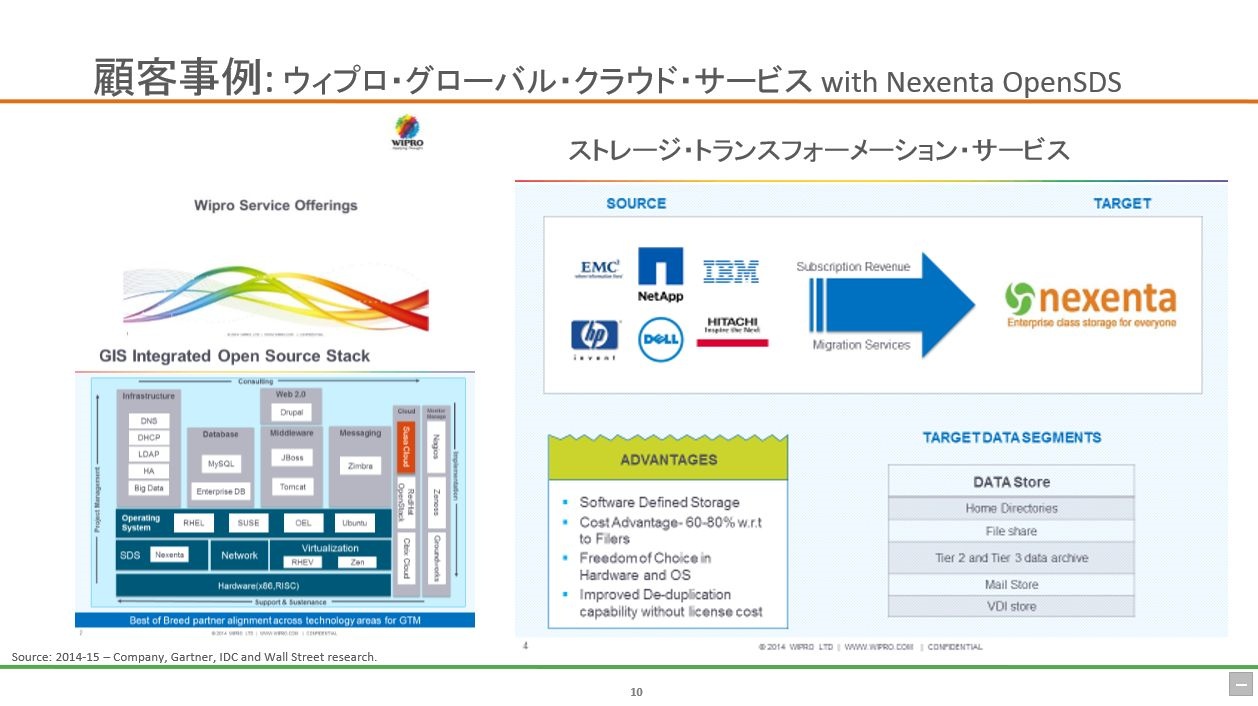

ターカン氏は、NexentaのSDSによって最もコストが安く、パフォーマンスが良いVDI用ストレージを構築できるというガートナーの2014年の調査を示した。またユーザー事例として、インド最大手のITカンパニーであるWiproのグローバル・クラウド・サービスについて紹介した。同社では、すべてをNexenta上のストレージに移行。何十万人もの従業員がおり、EB(エクサバイト)クラスのストレージを扱う企業が、オープンソースシステムをベースに、新しいデータセンターの構築を低コストで実現した。

ターカン氏は「我々は2014年に20のストレージアワードのすべてを受賞しました。2015年のスタートも力強いものになりました。前年度100%の伸び率となり、さらに今年も100%の伸び率を実現したい」と自信を見せた。

続いてターカン氏から紹介された日本法人代表の松浦淳氏が、法人設立の挨拶と具体的なソリューション、日本における展開などについて説明した。「増大するデータ量に対し、従来のアプライアンス的なストレージ提供ではコストが落ちていきません。そこでSDSの仕組みを利用し、x86汎用サーバにストレージ専用OSの“NexentaStor”を搭載して、大容量ストレージとして組み上げるという発想が登場しました。コスト的な要請から、すでに我々のソリューションは韓国のKTやインドのWiproで採用されていますが、こういった流れが日本にも来るでしょう。今後、Nexentaは日本市場に向けてマーケティング活動や、パートナーの仕組みを広げていきたい」と述べた。

次に、Nexentaとディストリビューター契約を締結したアセンテックの松浦崇氏が登場し、Nexentaに関わるソリューションやサービス、さらに最新の国内事例について紹介した。ストレージ市場の拡大に合わせ、コストメリットに加え、柔軟性・可用性・管理性がストレージに強く求められている。Nexentaの新ビジネスの推進役として、ストレージ市場の変革を目指し、さまざまな施策を展開していく方針だ。松浦氏は、8月リリース予定のNexenta+Dellアプライアンスモデル6種のコスト優位性を他社クラウドサービスと比較した。また国内事例として、GMOがクラウドサービス向けストレージ基盤として「NexentaStor Enterprise Ver.4」を導入したことも明らかにした。

クラウド技術の動向から、仮想サーバ、SDN、SDS、SDDCに至る流れ

最後にPublickeyの新野淳一氏が「進化するクラウドとストレージの技術動向」と題し、クラウド技術の動向から、仮想サーバ。SDN、SDS、SDDCに至る流れについて、最新事情をからめながら大変わかりやすく解説した。クラウド業界は変化が激しく、いろいろなトレンドが起きている。そのなかでデータセンターのトレンドとして注目すべき2つの流れがあるという。1つは「リージョナル化」、もう1つは「大規模化」だという。

リージョナル化は、地域ごとにクラウドベンダーがデータセンターを置くようになったことを指す。最近、先進国ではセンシティブな個人情報や、医療情報などを海外に置きたくないというニーズが高まっており、EUでも法案が整備されてきた。そのためクラウドベンダーも地域ごとにデータセンターをつくる傾向が強まっている。日本では2014年にマイクロソフト、IBM、Oracle、SAPなどがデータセンターをつくり、非常に充実した年になった。

さらに大規模化も進んでいる。たとえばIBMは、東京データセンターに思い切って1万5000台のサーバを投資した。さらに巨大なのは、マイクロソフトの最大60万台というデータセンターだ。x86サーバの国内出荷数が推定で約36万台(2013年)なので、60万台という数字がいかに大規模か想像できるだろう。このように大規模データセンターを、うまく運用していくためにはどうしたらよいのだろう?

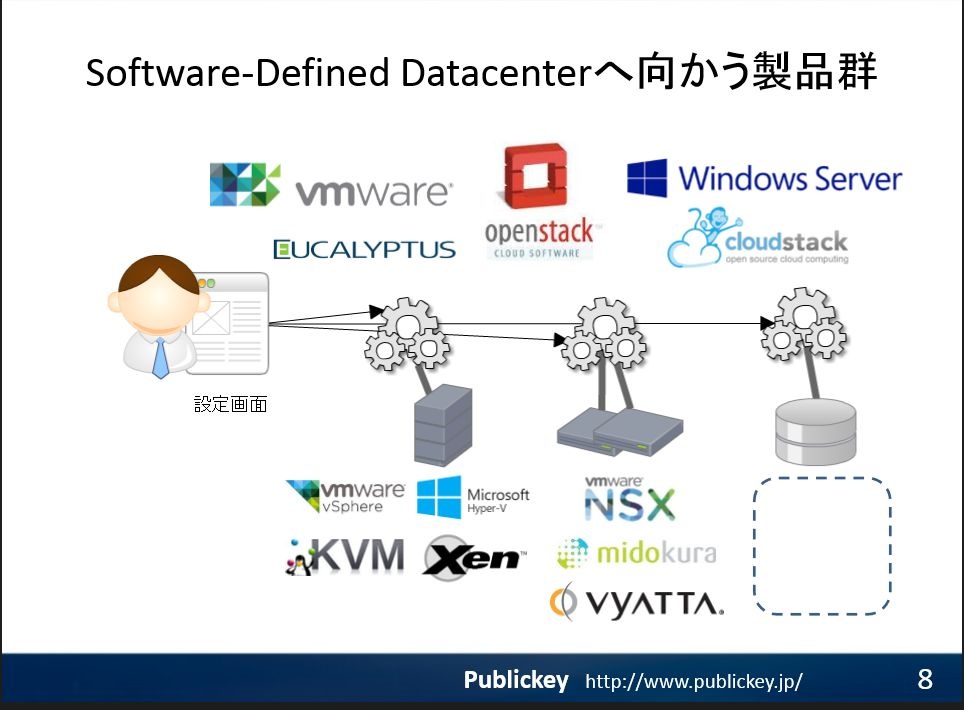

新野氏は「その答えが“徹底的な自動化”です。数十万台ものデータセンターでは、人がセンター内でサーバを設定したり、ストレージを接続することは事実上不可能です。現在は数万台を1人の担当者が運用するレベルになっています。そのキーワードとして登場しているのが、データセンターそのものをソフトウェアで定義して機能させるSDDC(Software-Defined DataCenter)です」と述べた。

そしてクラウド経由でリソースを用意する際に、データセンターの背後で動くのが自動化機能だ。クラウドサービスを使う際、ユーザーが管理コンソールから設定すると、プロビジョニングが行われ、仮想的あるいは論理的なサーバ・ネットワークなどのリソースが用意される。「しかし、一般企業の開発環境の構築では、まだ自動化の波は訪れていません。データセンターと一般企業では自動化のギャップが存在しますが、データセンター内と同様の自動化技術をソフトウェアとして一般化し、オープンソースとして提供したり、商用製品として販売する準備が整いつつあります」(新野氏)。

データセンターを自動化するソフトウェアは主に4つに分けられる。最も有名なのがユーザー設定を受けて、クラウド全体を制御・管理する「オーケストレーションソフトウェア」だ。新野氏は代表的な製品を紹介した。

これまでの技術的な流れを追うと、物理マシンで任意の仮想サーバをハイパーバイザーによってつくり出すサーバ仮想化が最初のスタートだった。次の2年間で物理ネットワーク上で任意のネットワーク機能をソフトウェアでつくり出すネットワーク仮想化(SDN:Software-Defined Network)の流れになった。ここで物理的にアプライアンスとして提供されていたスイッチ、ルータ、ファイアウォール、ロードバランサなどが、SDNによってソフトウェアで調達できるようになった。

「SDNでは複数ネットワークの経路を統合し、広帯域を用意することが可能です。またハードウェアとソフトウェアを分離して考えることができます。ルータでもスイッチでも汎用的なハードウェア(汎用チップ)にSDNのためのソフトウェアが搭載されます。たとえばPICA8や big switchのような製品は、ネットワーク専用の汎用チップと筐体を揃えれば、SDN対応の汎用ネットワーク機器を手軽につくれてしまうのです。SDNのソフトウェアが普及し始めています」(新野氏)。

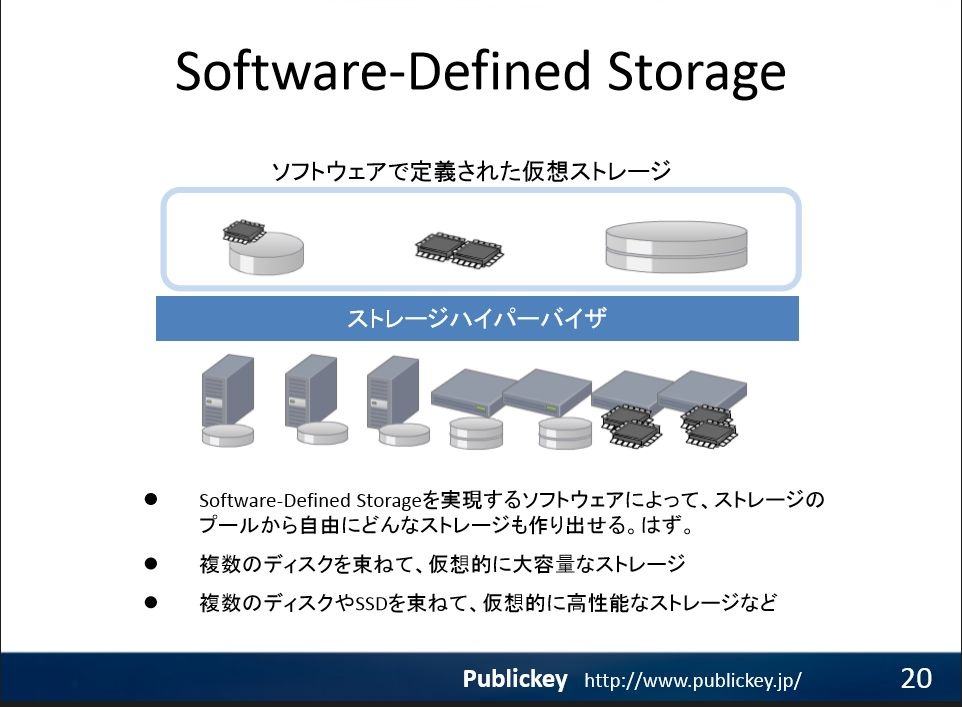

このようにサーバ仮想化とネットワーク仮想化で起きた現象は同じであり、いずれも物理的な専用ハードウェアが、汎用的なハードウェアとソフトウェアに分かれた。そして、これから大波になろうとしているのがSDS(Software-Defined Storage)だ。「サーバ仮想化とネットワーク仮想化で起きた現象が、そのままSDSにも当てはまると、それがどうなるか想像に難くないでしょう。SDSを一般定義すると、任意の性能・容量・機能を持ったストレージをソフトウェアでつくり出すこと、になります」(新野氏)。

ストレージにもさまざまな種類がある。たとえば、共有ストレージアレイ、ブロックストレージ、ファイルストレージ、オブジェクトストレージ、大容量優先ストレージ、オールフラッシュのDB向け高性能ストレージなどだ。これらをソフトウェアでつくれることがSDSの大きな特徴だ。SDSが発展すれば、従来のストレージ機器が不要になるかもしれないが、まだ現時点で成熟した製品は登場していない。新野氏は、広義の意味におけるSDSの代表的例として「VMware Virtual SAN」を挙げた。

「従来、VMwareで複数の仮想サーバを使う場合には、物理的に共有ストレージアレイを構築していました。これで仮想サーバが物理サーバを渡り歩いて障害を回避したり、片寄せして省電力化することができたのです。しかし共有ストレージアレイはコストが高いのがネックです。そこでVMwareはVirtual SANによりソフトウェアで仮想的な共有ストレージアレイを構築するようになりました。ここでもソフトウェアの定義によって、物理的に存在しない共有ストレージアレイを仮想的につくることになります」(新野氏)。

複数の異なる物理ストレージを並べ、ハイパーバイザーにあたるソフトウェアを載せると、ユーザー側でさまざまな性能・機能・容量のストレージを仮想的に使えるようなイメージだ。たとえば、ハイパフォーマンスなストレージが欲しければ、仮想的に複数のディスクやSSDを束ねてくれる。SDNと同様にSDSもハードウェアとソフトウェアが分離される。汎用的なストレージとソフトウェアにより、ユーザーが求めるストレージを低コストでつくれる可能性があるのだ。

「さらに、これら仮想サーバ、仮想ネットワーク(SDN)、仮想ストレージ(SDS)を組み合せた全体がSDDCとなります。物理的なサーバ、ネットワーク、ストレージをリソースとしてプールし、仮想化のためのハイパーバイザーを載せて管理します。ユーザーが求める機能をオンデマンドでリソースプールから取り出して使えるようになるわけです。現状では、SDNまでは整備されてきたので、あとはSDSがもっと普及すれば、成熟したSDDCのソフトウェアも来年あたりから登場するでしょう」(新野氏)。

最後に新野氏は「ノーベル賞を受賞した山中教授のiPS細胞のように、x86サーバもデータセンターのなかで、ソフトウェアによってサーバにもネットワーク機器にもストレージにもなります。つまりx86サーバはデータセンターの万能細胞的な存在になるのではないでしょうか?」と述べて、講演を終えた。

ストレージのおすすめコンテンツ

ストレージの関連コンテンツ

PR

PR

PR