- 会員限定

- 2016/07/28 掲載

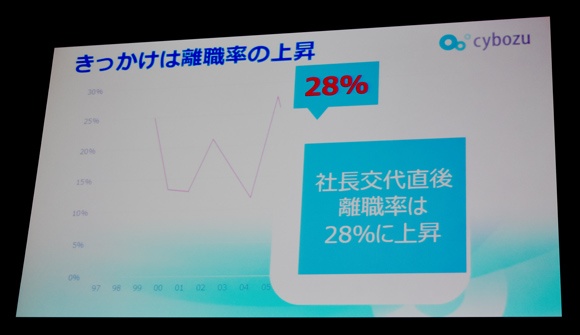

「離職率28%」出発の改革 サイボウズ野水氏「人は好きな事をやるとき一番成長する」

サイボウズ流ダイバーシティ(後編)

「離職率28%」

社長室 フェロー

野水 克也氏

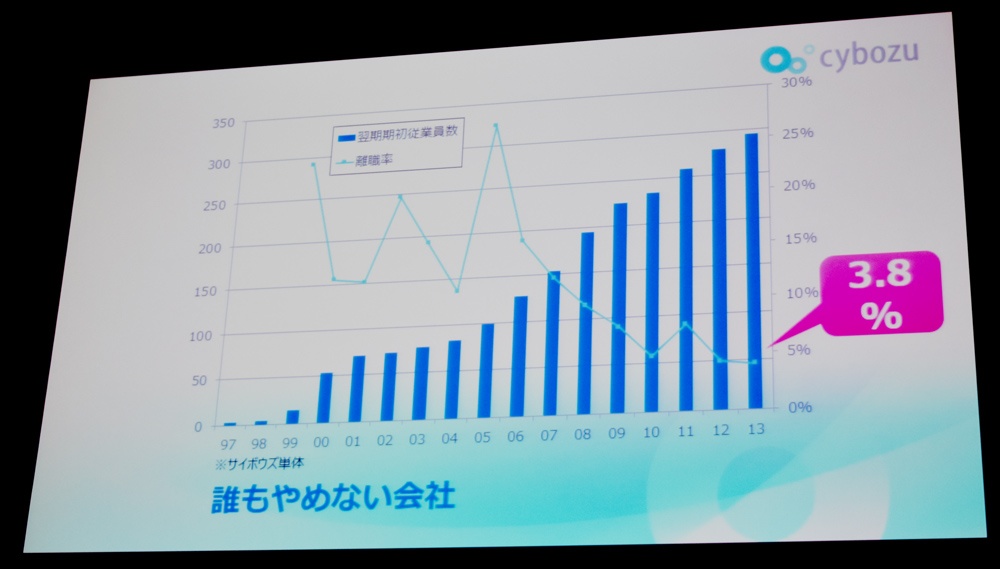

「当社が『働き方』を考え直したきっかけは離職率でした。2005年の社長交代直後、離職率が28%に上昇しました。つまり、4年で全社員が入れ替わるということです。この離職率だと、コストがかかります。たとえば、年俸500万円社員がやめたら、年俸500万円の人を採用するのに、スカウト料やそのほか手続きで余計なコストがかかり、1人あたり500万円以上消えてしまします。退職者が10人出たら、採用のために5,000万円消えることになります。その一方で、5000万円の純利益を出すのは大変です」(野水氏)

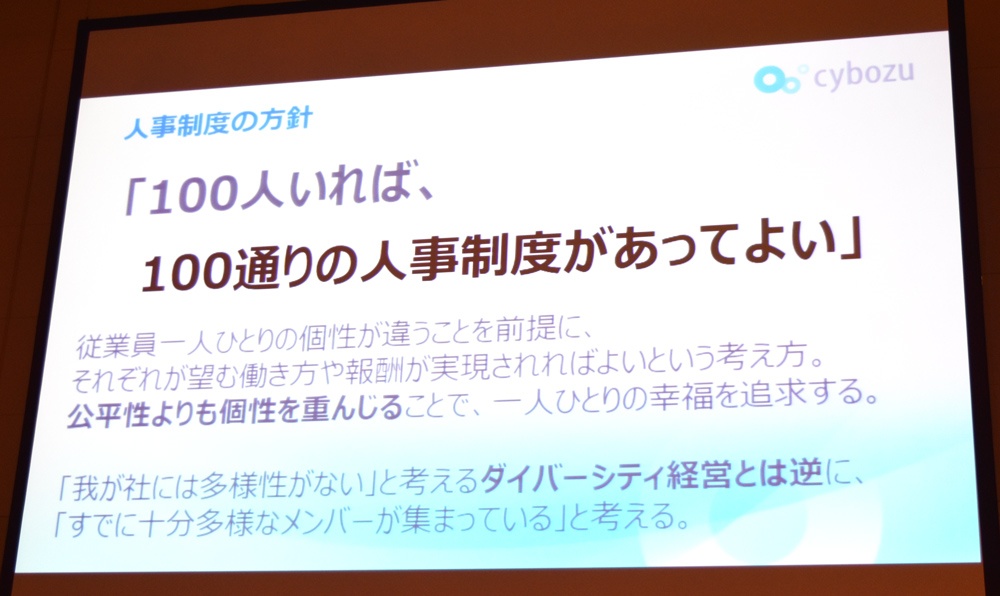

同社は、「働き方」を見直すにあたって、「多様性のあり方」も見直した。「言われて作る多様性」ではなく、「自ら作る多様性」を掲げ、「100人いれば、100通りの人事制度があってよい」という考えを基本に据えた。その中で、「多様性を増やしていく」という方針ではなく、「すでに社内にあるダイバーシティを活かす」という方針を取り、社員の個性を重んじる方向に進んでいった。

見直しの中には、これまでの「労働における価値観の否定」もあった。社員間の身分制度である出世ピラミッドを否定し、「マネージャーも役割の1つ」と位置付けた。また、画一的成長モデルを否定し、「理想の低い人は低い理想に合わせて働ける」「理想の高い人は高い理想を目指して働ける」とポジティブにとらえ、各人が設定する理想に合った評価を与える会社を目指した。

「多様性」マネジメント方法

職場において「多様性」というワードが出てくると、「マネジメントが難しい」という声が上がるが、各個人が自分の宣言した内容にコミットできれば、それに合わせてマネジメント計画は立てられるはずだ、と野水氏は語る。「『1日3時間働きます』と言った人が3時間がんばったら『よくがんばった』、『1日12時間働きます』といった人が7時間働いたら、それは約束を破っているから『ダメ』なわけです。長く働いていれば良いということではないのです」(野水氏)

そして、そうしたマネジメントが「自分で決めた自分の生き方を守ってください」「自分の働ける量を自分で決めてください。働き過ぎないでください」というメッセージになる。

このように、サイボウズでは、「多様性」と「自立」が常に対になっているのだ。

【次ページ】「人は好きなことをやるとき一番成長する」

ダイバーシティ・インクルージョンのおすすめコンテンツ

ダイバーシティ・インクルージョンの関連コンテンツ

PR

PR

PR