- 会員限定

- 2020/06/29 掲載

脳の見える化「ブレインテック」は何ができる? 懸念点、国の取り組み・企業事例も

株式会社メディアシーク コンシューマー事業部 チームリーダー

2016年、東京大学文学部を卒業後、株式会社メディアシークに入社。

2017年より累計3,000万ダウンロードアプリ「アイコニット」のマーケティングと新規事業ブレインテックを担当。

「ブレインテックを世の中に広めていく」ことをミッションとして掲げており、

2019年11月には中国・深圳を訪れブレインテックの現状を視察するなど海外動向にも常にアンテナを張っている。

ブレインテックとは

ブレインテックとは、脳(Brain)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた言葉で、脳科学を活用したテクノロジーやサービスのことを指します。米国などでは、脳のニューロンから言葉をとって、「ニューロテック」とも呼ばれています。近年、脳科学の研究は大幅に進歩しています。2019年11月にJST研究開発戦略センターが発表した国内外の科学技術動向の報告書では、「ライフサイエンス・臨床医学関連」が重視すべき注目動向として挙げられており、その中でも、がんを中心としたゲノム医療、AI医療・創薬などと並んで「脳神経研究」が世界の潮流として報告されています。

「脳の働き」を明らかにしようとする研究が活発で、これらの脳科学研究の成果を活用しIT技術と組み合わせることで、これまでに無かったさまざまなサービスが生まれています。

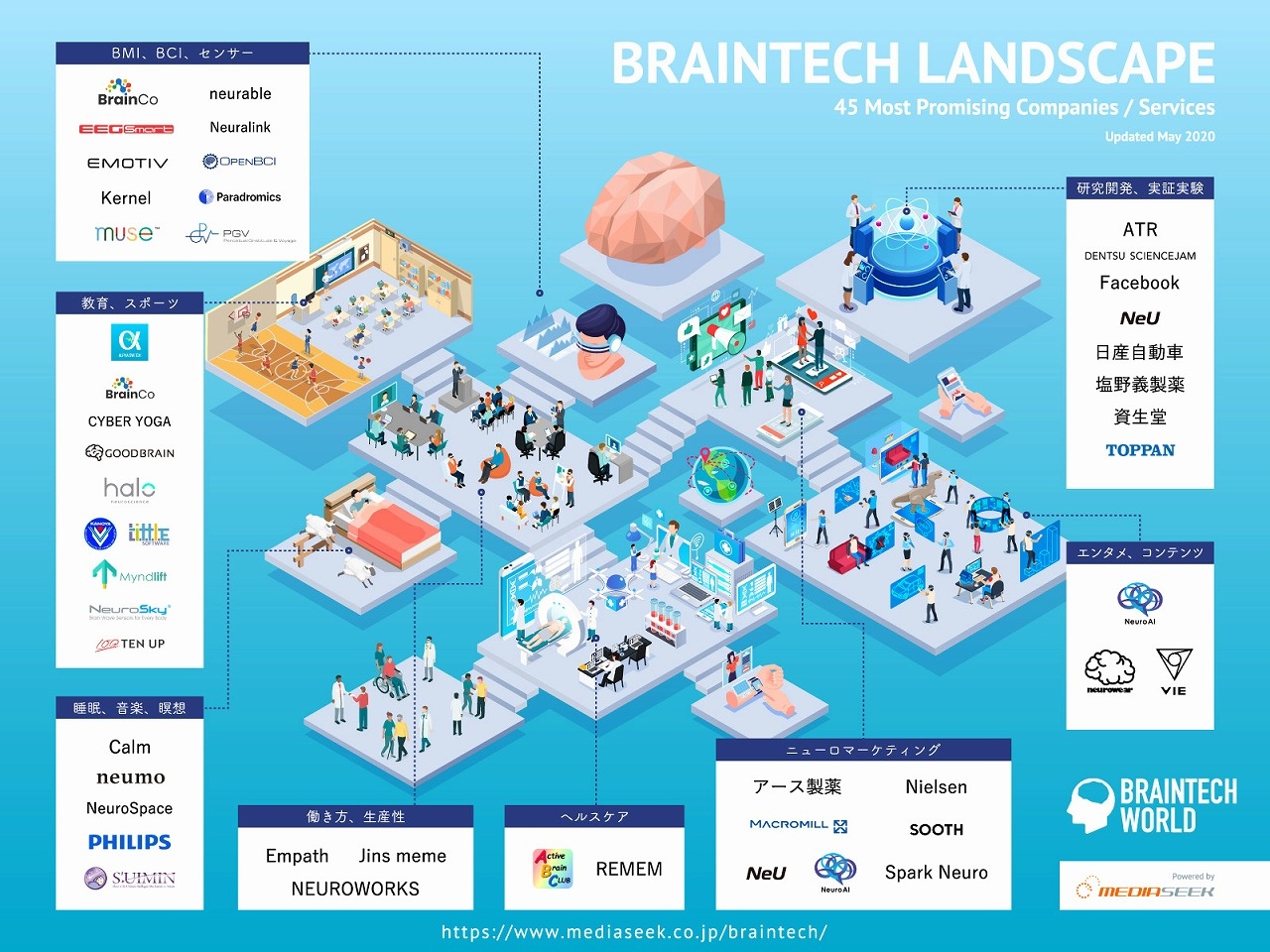

一般的に、新しいサービス分野においては、ベンチャー企業が中心に参入することが多いですが、ブレインテック領域はベンチャー企業だけでなく大手企業も取り組んでいることが特徴です。各企業の詳細な取り組みについては、後述します。

どんな分野に活用できるのか

脳は人のあらゆる行動に関わるので、ブレインテックの活用分野も非常に多岐にわたります。活用例を最もイメージしやすい分野は「ヘルスケア・医療」です。脳が作り出している病気や症状は多くあります。たとえば、日本の国民病とも言われる腰痛は、「長く続く腰痛には腰に原因が無く、他の原因で脳が痛みを作り出しているものもある」ことが脳科学研究の進展によって分かってきました。日本でも「痛みと脳」の関係についての研究論文は増加傾向にあります。

東京都大田区にある長田整形外科医院では、慢性疼痛を緩和するアプローチの1つとして、脳波をコントロールするトレーニングを行えるブレインテックサービスをリサーチに採用するなど、医療現場におけるブレインテックの活用も実際に始まっています。

また、「教育とスポーツ」もブレインテックを活用しやすい分野です。目で見た映像を脳がどこで処理し、その情報がどこに送られ、どこで記憶として保存されるのかといった脳の働きなど、体の動きに対する脳の働きが解明されつつあり、これらの研究を活用することで、勉強の効率を上げる新しい脳のトレーニングサービスや、脳の特定部位に刺激を与えてスポーツパフォーマンスを向上させるサービスにつながります。

さらに、ブレインテックはマーケティングにも活用されています。脳の反応を計測することでアンケートだけよりも正確なユーザー反応を得ようとする「ニューロマーケティング」がそうです。新商品のデザインをよりユーザーが欲しいと思うものにする際などに使われています。

まるでSFの世界「BMI」とは

ブレインテックを語る際に、避けては通れない技術があります。それがBMI(ブレインマシンインターフェース)と呼ばれる、脳と情報通信機器をつなぐ技術です。これを活用すると、SF映画に出てくるテレパシーのような「考えただけでモノが動く」「言葉を発さずに思ったことを伝える」ことが、ブレインテックによって技術的に可能と考えられています。脳が発している指令を正確に読み取ることができれば決して不可能ではなく、すでに全身麻痺(まひ)の患者の脳に電極を接続してコミュニケーションを取る試みが行われています。

話題になった事例としては、2019年10月に米ピッツバーグ在住の半身不随の患者が、脳にインプラントした電極を通じて脳信号をコンピューターに送ることで「Final Fantasy XIV」をプレイする様子がYoutubeで公開されました。

このようにブレインテックは、私たちの身近なサービスから人類の大きな課題の解決まで、多くの可能性を秘めたテクノロジーと言えるでしょう。

【次ページ】懸念点「プライバシー」は守られる? 日本企業ではNTTデータや資生堂が先行。そのほか企業事例、各国の取り組み、今後の展開を予測

おすすめコンテンツ

PR

PR

PR