- 2021/09/07 掲載

横浜国大とTDK、高感度磁気センサを活用した画像診断技術を開発

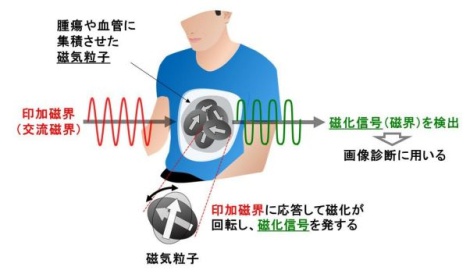

開発した技術は、腫瘍や血管に集積させた磁気粒子(*)を検出し、画像化する磁気粒子イメージング(*)と呼ばれる手法に係わるものです。

臨床現場で広く実用されている磁気共鳴画像診断(MRI)やX線コンピュータ断層撮影(X線CT)は、画像の濃淡で組織や腫瘍等を判別します。それに対して、磁気粒子イメージングは、陽電子放出断層撮影(PET)などと同様にトレーサー(*)のみを検出、画像化することが特徴です。

磁気粒子イメージングは腫瘍や血管に集積させた磁気粒子が発する磁化信号を体外から検出することを原理とします。そのために微量の磁気粒子を高感度で検出することが重要です。検出コイルに電磁誘導される起電力を測定する手法が主流ですが、今回、横浜国立大学は、高感度磁気センサを活用しました。TDKが開発したこの高感度磁気センサは、常温で微弱な磁界を検出します。すでに心磁界検出などの実績があり、今回の開発では体外から印加する交流磁界の強度を従来の1/10以下に低減しました。

高感度磁気センサを活用することにより、人体の頭部や全身まで診断範囲を広げた磁気粒子の検出が可能になると期待されます。

今後、横浜国立大学とTDKは、臨床実用される磁気粒子イメージング装置の実現を目指し、さらなる開発を進めます。

高感度磁気センサ:TDKが開発した磁気抵抗効果磁気センサ(MR 磁気センサ)、Nivio xMRセンサを使用。小型センサヘッドで、常温下で生体信号の検出も可能。冷却が必要な超電導量子干渉素子(SQUID)磁束計に迫る磁界検出性能。

https://product.tdk.com/ja/techlibrary/developing/bio-sensor/nivio_xmr_sensor.html

磁気粒子:磁性ナノ粒子とも呼ばれ、磁気粒子イメージングやがん温熱治療への応用が期待されている。10nm程度の酸化鉄(Fe3O4、γ-Fe2O3)が代表的で、生体適合性からMRI造影剤として実用されている。

磁気粒子イメージング:2005年に提案された新しい画像診断手法。腫瘍や血管に集積させた磁気粒子を体外から検出、画像化する。欧米から小動物(動物実験)用装置が市販されている。人体に適応する臨床装置の実現には至っていない。

トレーサー:PETでの放射性同位元素、磁気粒子イメージングでの磁気粒子のように、組織や腫瘍を観察するために用いる検出対象物質のこと。

プレスリリースのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR