- 2022/07/07 掲載

東大など、量子計算機のハードウェアとアルゴリズムのエラーを抑制できる手法を開発

・量子計算機(注1)を用いた量子多体計算(注2)のエラーを効率的に除去する手法を開発した。

・低精度の量子状態同士に量子もつれ(注3)を導入することで演算を高精度化する一般的枠組みを提唱した。

・本研究成果は、量子情報技術の発展に貢献するだけでなく、量子多体現象を深く理解する上でも大きな役割を果たすものと期待される。

■発表概要

東京大学大学院工学系研究科の吉岡信行 助教、NTT コンピュータ&データサイエンス研究所の徳永裕己 特別研究員、鈴木泰成 研究員、遠藤傑 研究員、産業技術総合研究所の松崎雄一郎 主任研究員、大阪大学量子情報・量子生命研究センターの箱嶋秀昭 特任助教(常勤)は、量子計算機による量子多体計算アルゴリズムに伴う起源不明のエラーを効率的に除去する手法を開発しました。

量子計算機とは、量子的な状態(量子状態)の重ね合わせおよびその干渉(注4)によって、計算を実行する装置の総称です。量子計算機を用いて演算を精密に実行するためには、多くの技術的障害を乗り越える必要があります。中でも、最も大きな課題として挙げられるのが、外部環境との相互作用やハードウェアの不完全性などによって生ずる、エラー(誤り)の抑制です。量子ビット(注5)などのリソースが限られたデバイスにおいても威力を発揮する効率的な計算手法の研究が進められていますが、実用的な観点からはいまだ発展途上の段階にあるのが現状といえます。

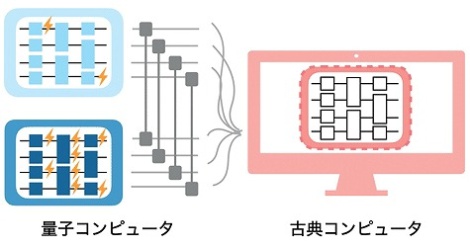

本研究グループは、起源不明のノイズの影響を受けた量子状態を複数個並列に準備した上で干渉させれば、ハードウェアにおけるノイズの影響とアルゴリズム自体に内在する誤差のいずれも抑制できることを発見し、ハードウェアへの負担を最小限に抑えて計算エラーが抑制できる新たなフレームワークを構築しました。この手法は、演算精度が比較的低い量子ビットを多数備えている量子計算機において、大きな威力を発揮するものと期待されます。

本研究は、2022年7月6日(米国東部夏時間)に米国科学雑誌『Physical Review Letters』のオンライン版に掲載されます。

(注1)量子計算機

量子力学的な原理に基づいて演算の制御を行うような計算機のこと。従来の計算機は古典力学的な原理に基づくため、「古典計算機」として区別される。

(注2)量子多体系、量子多体計算

量子力学に従う多数の粒子が相互作用しあう系、もしくはその相互作用の本質を模型化した系を量子多体系と呼ぶ。量子多体計算とは、量子多体系のシミュレーションを指す。

(注3)量子もつれ

古典力学だけでは説明できないような相関のこと。エンタングルメントともいう。

(注4)干渉

量子力学に従う系同士が、相互作用を媒介として状態を変えること。

(注5)量子ビット、量子ゲート

量子計算機を構成する情報の最小単位を量子ビットと呼び、量子ビットに作用する演算は量子ゲートと呼称される。

PR

PR

PR