東京システムハウス株式会社 提供コンテンツ

- スペシャル

- 2019/12/04 掲載

DXのためのマイグレーション最前線、RPA・超高速開発など新潮流も

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

手遅れになる前に…DXの第一歩は「マイグレーション」

デジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出するDX(デジタルトランスフォーメーション)が急速に進んでいる。ネットフリックスやグーグル、フェイスブックやアマゾンなど「デジタル・ディスラプター(破壊者)」と呼ばれる米IT大手企業がここまで伸長しているのも、DXに成功したがゆえである。デジタルを活用して集めた膨大なデータを、基に1人ひとりに最適化された顧客体験を与えているのだ。DXにおいてデータの活用は必須であるが、そのためには各レイヤーのデータをサイロ化させないIT基盤の構築が求められる。企業が保有するデータの価値を最大限に発揮するには、すべてのデータ(基幹データ、情報データ、アクセスデータなど)を分けることなく統合する必要とされるためだ。「レガシーなIT基盤がDXの足を引っ張る」ようではいけない。

「今、企業は既存システムのブラックボックス解消とデータ活用に取り組まなければなりません」と語るのは、東京システムハウス マイグレーションソリューション部 部長の比毛 寛之氏だ。

これができずにレガシー化が進めば、DXが実現できないだけではない。経済産業省が2018年に発表した『DXレポート』において“2025年の崖”として言及されているとおり、2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が見込まれる。

そもそも、なぜシステムにブラックボックスが発生してしまうのか。その原因は「システムの独自ノウハウの消失」だと比毛氏は話す。

たとえば、ドキュメントのメンテナンスがされない、もしくは、メンテナンスされていても形骸化していて参考にならないというケースがある。コストダウンのためにシステムの保守・運用の担当者が段階的に減らされるケースや、プログラムの改修を行う際に実装の本質を理解せずにいいかげんに行い複雑化していくケースもしばしば起こるという。社内やベンダーの有識者が定年退職したり離職したりすることで、ノウハウが消失してしまうことも起きる。だが、「ブラックボックスには即効薬というものはありません」と比毛氏。

そこで同氏が「DXの第一歩」として提言のが、マイグレーションである。

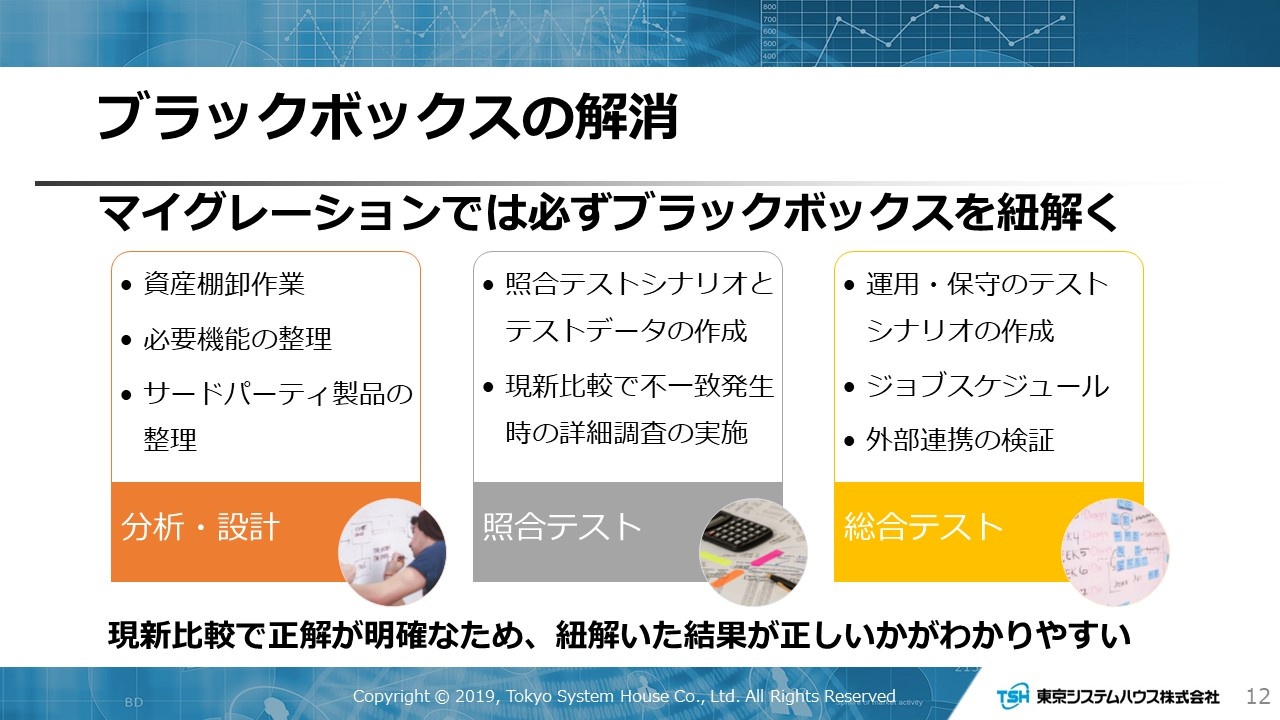

マイグレーションではまず、分析・設計の中で資産を棚卸しして、必要な機能やサードパーティー製品を整理する。その際、いいかげんに整理してしまうとマイグレーションの見積額が高騰するので、顧客も必死で整理する。そうすると、今まで見えなかったものが見えてくる。さらに照合テストのシナリオ作成や現新比較での不一致の調査でレガシーシステムを深掘りしていくことで、ブラックボックスがひもとかれていくという。結果として、この過程でノウハウが有識者から若手に引き継がれていくことが多い。

24年の実績を持つマイグレーションサービスの実力

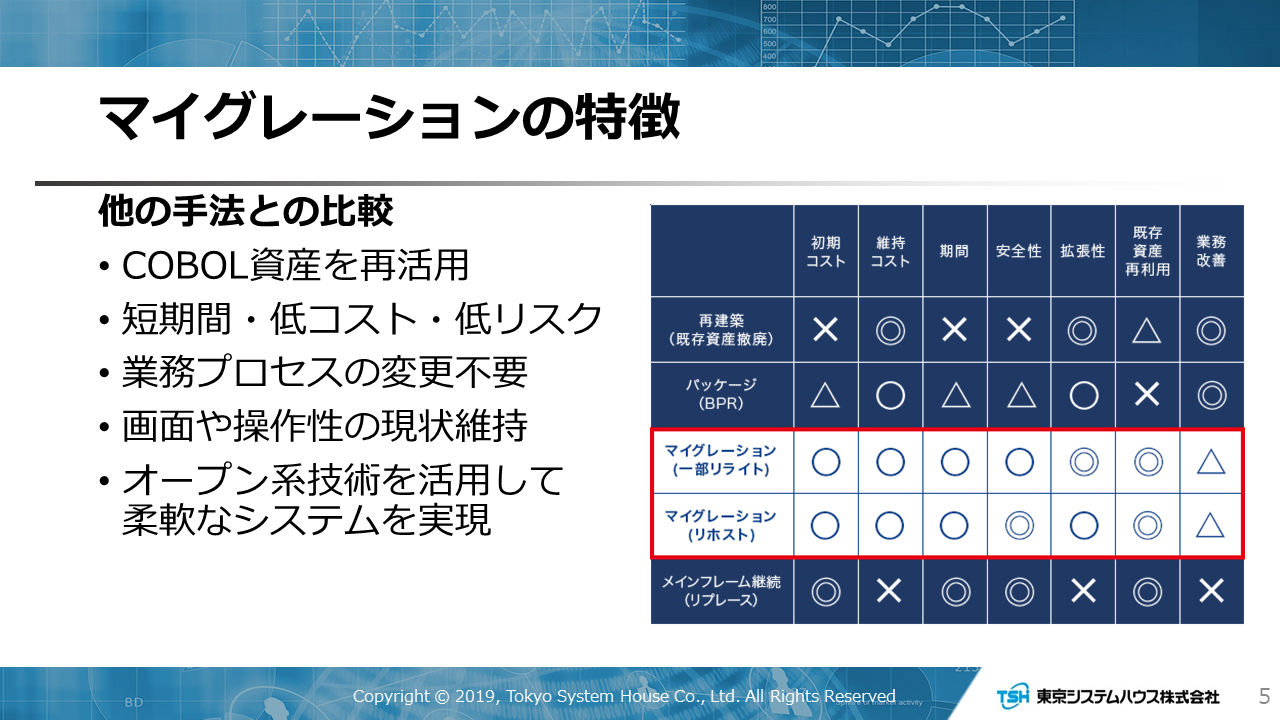

東京システムハウスは1995年、オープン系のCOBOLコンパイラの取り扱いからマイグレーションサービスをスタート。メインフレーム・マイグレーション・サービスの頭文字を取った「MMS」というサービスを提供しており、この24年で220件以上の導入実績を持っているという。「MMS」の特徴は、COBOLを再活用することにある。メインフレームやオフコン上のCOBOL資産を、オープン系のCOBOLに移植するという手法を採用しているのだ。

システムの再構築やパッケージの導入、メインフレームのリプレースという手段に比べ、短期間、低コスト、低リスクで移行を実現できる。既存の業務ロジックをそのまま維持するので、業務プロセスを変更する必要もない。Webシステムに移行するものの、エミュレーターの画面操作やキーボードインターフェースをそのまま残すこともできるという。

「MMSでは、まず分析・設計フェーズを設け、既存のレガシー資産を徹底的に調査して課題を抽出します。次の変換フェーズでは、長年開発してきた変換ツールを利用し、自動変換します。最後のテスト・移行フェーズで、一番重要になるのが、照合テストと呼ばれる現新比較です。同じデータを新旧の環境で流して、同じ結果が出るかというテストを行い、その結果で移行の正当性を確認するのです」(比毛氏)

また、DXでもう1つ重要なのが、データの利活用だ。同社のマイグレーション部隊は「お客さまのIT資産を未来に継承しお客さまの発展に貢献すること」というミッションを掲げているが、この“IT資産”が指すのは、プログラム資産だけでない。データも同様に重要な資産である。

COBOLシステムをマイグレーションすると、オープン系の技術+COBOLというシステム構成になる。そのため、JSONやREST APIが使えるようになり、ほかのシステムと連携して基幹系のデータを利活用しやすくなる。階層型DBやRDB、VSAMのデータをオープン系のRDBに移植することで、情報系やデータウェアハウスでの利用が簡単になるというわけだ。比毛氏は「DX時代を迎え、ITシステムのデータ活用にも貢献したい」と話す。

今、東京システムハウスが取り組む3つの施策

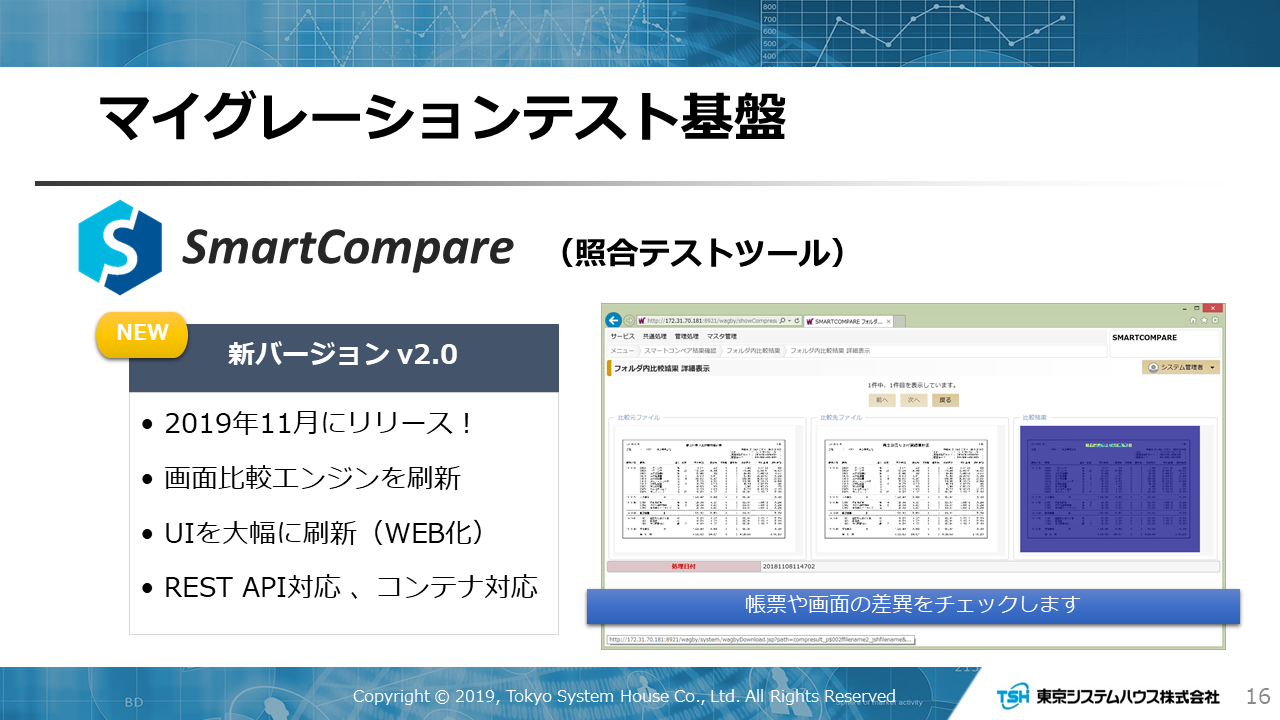

なお、同社はこれ以外にも、近年は3つの施策に取り組んでいる。1つ目が、マイグレーションのテスト基盤の開発。「SmartCompare」という現新比較をするためのツールの新バージョンを2019年11月にリリースする予定になっている。画面比較エンジンを刷新し、Web化することでUI(ユーザーインターフェース)も大幅に刷新した。コンテナやREST APIをサポートし、CI/CDパイプラインに組み込むこともできる。

2つ目が、「Javaリライト方式」。同社はOSSのCOBOLコンパイラ「opensource COBOL」を開発する「OSSコンソーシアム オープンCOBOLソリューション部会」というコミュニティに参加している。従来は、COBOLをCに変換して、Cコンパイラでビルドするという手法を採っていた。しかし、最近COBOLを撤廃してJavaにしたいという顧客が増えているそうで、半年前からこの仕掛けをJava方式にした「opensource COBOL 2.0(仮)」を作ろうとしているという。リリースまでにはもう1年ほどかかるそうだが、近日GitHubに最初のバージョンが出てくるという。

3つ目が、「Wagby+COBOL連携」。同社は超高速開発ツールの「Wagby」を開発ツールとして推しており、WagbyからCOBOLを呼び出せるようにしている。さらには、COBOLのファイル定義からWagbyにリポジトリを生成することも可能だという。

【次ページ】にんべんら、レガシーマイグレーションに成功した2つの事例

モダナイゼーション・マイグレーションのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR