- 会員限定

- 2025/11/28 掲載

AIバブル終焉の予兆? 大企業の利用率が初の減少、成功はわずか5%の衝撃調査

バークリー音大提携校で2年間ジャズ/音楽理論を学ぶ。その後、通訳・翻訳者を経て24歳で大学入学。学部では国際関係、修士では英大学院で経済・政治・哲学を専攻。国内コンサルティング会社、シンガポールの日系通信社を経てLivit参画。興味分野は、メディアテクノロジーの進化と社会変化。2014〜15年頃テックメディアの立ち上げにあたり、ドローンの可能性を模索。ドローンレース・ドバイ世界大会に選手として出場。現在、音楽制作ソフト、3Dソフト、ゲームエンジンを活用した「リアルタイム・プロダクション」の実験的取り組みでVRコンテンツを制作、英語圏の視聴者向けに配信。YouTubeではVR動画単体で再生150万回以上を達成。最近購入したSony a7s3を活用した映像制作も実施中。

http://livit.media/

AI採用率が減少、95%「何の成果もなし」の衝撃

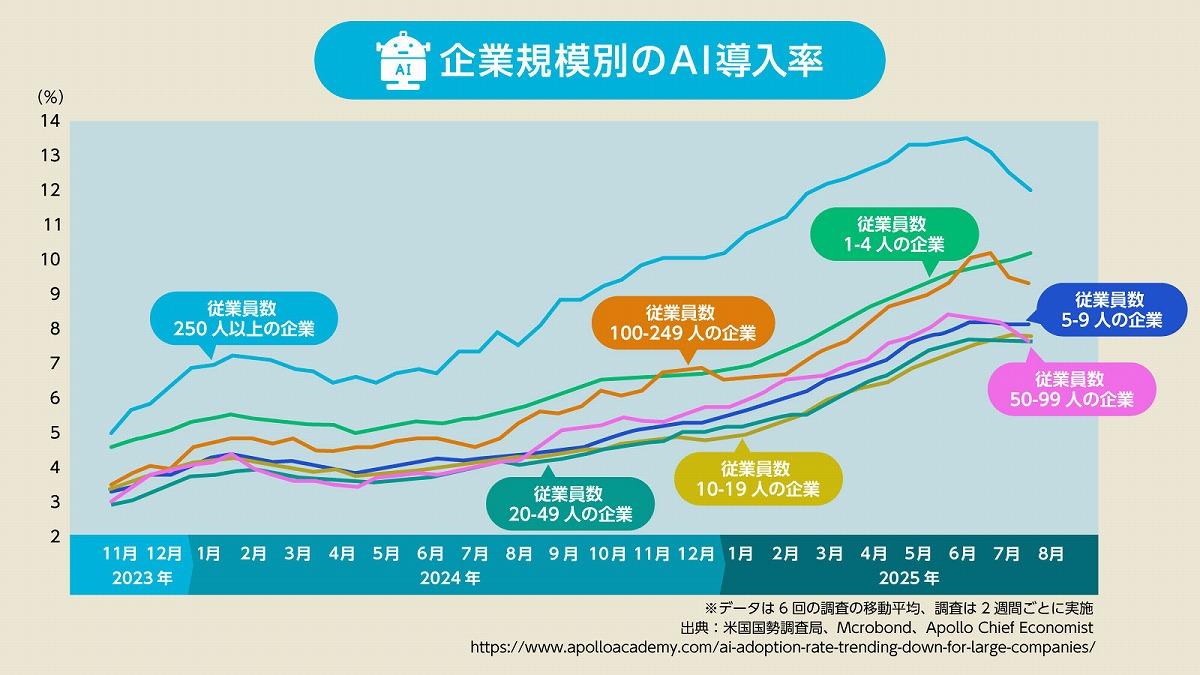

「どの企業もAIを導入している」。そんな認識が最新データで覆された。米国国勢調査局が実施するビジネストレンド・アウトルック調査(BTOS)によれば、従業員250人以上の大企業におけるAI利用率は、2025年6月の約13.4%から8月末には約12%へと減少したことが明らかになった。同調査は約120万社を対象に隔週で実施されており、2022年のトラッキング開始以来、初めての減少になるという。さらに詳細に分析すると、大企業のAI採用率は7月に13.4%でピークに達した後、11.7%まで低下し、約13%の減少を記録したことが分かった。この減少傾向は、1~4人の最小規模企業を除くほぼすべての企業規模カテゴリーで確認された。小規模企業は9.65%から10.3%へと上昇しているが、リソースが豊富な大企業ほど採用を控える逆転現象が生じている。

より深刻なのは、投資対効果の実態だ。MITのプロジェクトNANDAの最新レポート「The GenAI Divide」は、衝撃的な数字を示した。企業による300億~400億ドル規模の生成AI投資にもかかわらず、95%の企業がゼロリターンという結果に終わっていることが判明した。

同レポートによれば、80%以上の組織がChatGPTやCopilotを探索またはパイロット済みで、約40%が展開段階にあるものの、エンタープライズグレードのカスタムシステムでは、60%が評価、20%がパイロット段階にとどまり、本番稼働に至ったのはわずか5%だった。

国内でも同様の傾向が見られる。東京商工リサーチが2025年7~8月に実施した調査では、生成AIの活用を推進している企業は全体の25.2%にとどまり、半数の50.9%が方針すら決めていない状況だ。推進しない理由として、専門人材不足が55.1%、利点・欠点を評価できないが43.8%と続く。

これらの調査により、期待と現実のギャップが世界規模で顕在化していることが浮き彫りになりつつある。

なぜAI投資は失敗するのか──コスト急増と効果測定の落とし穴

AI導入の減速は、投資額の急増と効果測定の困難さが生み出す矛盾から生じている。米CloudZeroが2025年3月に実施したエンジニア500人への調査によれば、AI関連の月平均支出は2024年の6万2964ドルから2025年には8万5521ドルへと36%増加する見込みだ。また、月10万ドル以上を投資する組織の割合が20%から45%へと倍増している点も注目される。

だが、この投資増に見合う成果が得られているかは別問題だ。

同調査では、AIのROI(投資対効果)に自信を持って評価できると回答したのは51%にとどまる。興味深いのは、全体の91%が「ROI評価は可能」と主張しながら、実際に「(評価できることに)強く同意」するのは半数程度という認識ギャップの存在だ。この差は、多くの企業が正確な効果測定ツールを持たないまま、漠然とした期待で投資を続けている実態を示唆する。

コスト管理の実態も無視できない。AIコスト追跡システムを持っているのは15%のみで、スプレッドシートによる手動追跡に依存しているのは57%に上る。パブリッククラウドがAI予算の11%を占め、生成AIツールが60%の企業で採用される中、クラウドコストが「高すぎる」と感じる企業は58%に達する。コンピューティングパワーを大量消費するAIツールが予測困難な費用増を引き起こしている状況が浮かび上がる。

さらにMITの別研究により、AI導入で生産性が落ち込む「Jカーブ効果」も観察されている。製造業を対象とした同調査では、AI導入直後の生産性が一時的に落ち込むことが分かったのだ。

表面的には1.33ポイントの低下だが、実態はより深刻。というのも、AI導入に踏み切る企業は「成果が出そうだ」と判断した前向きな企業が中心で、この偏りを考慮すると、実際の短期的マイナス影響は約60ポイントにも達する。つまり、条件の悪い企業がAIを導入すれば、さらに大きな生産性低下に見舞われる可能性が高いということだ。

AIはプラグ&プレイではなく、データインフラ整備やスタッフ訓練、ワークフロー再設計といった補完的投資が不可欠。しかし、これらを整備しないまま導入を進め、その結果、一時的な生産性低下に直面するケースが増えているという。特に老舗企業では、既存システムとの摩擦により損失が拡大しやすいと指摘されている。 【次ページ】しかし60%の企業は成功している──MIT調査が見落とした「もう一つの真実」

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR