- 2011/02/04 掲載

「インターネットの歴史において重大な日」IPv4アドレスがついに枯渇

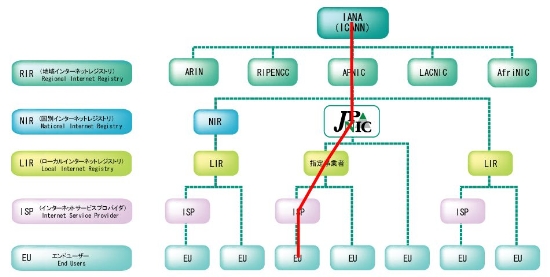

ただRIRへの割り当てのあと、国別に組織されたNIR(日本の場合はJPNIC)、さらにLIR(IPアドレス管理指定事業者)、最後にISP(インターネットサービスプロバイダ)へと段階を経るため、実質的に枯渇するには若干のタイムラグがあるとみられている。

IPアドレス割り当ての仕組み

IPv4アドレスは設計上、最大でも2の32乗個(約43億個)のIPアドレスしか管理できない仕様のため、その枯渇の問題はインターネットの黎明期より指摘されていた。しかし、NATなどの各種技術によって、実質的にインターネットへ接続できる端末の数に制限はなく、問題に対する取り組みが遅れる結果になっていた。

次期仕様とされるIPv6では、管理アドレス数が2の128乗個(約340澗個:340兆の1兆倍の1兆倍)に拡大するが、IPv4との下位互換性がないことなども原因で普及に時間がかかっている。そのため、今回の発表に合わせて、各種関連団体はIPv6への移行を促す声明を行っている。

「本日はインターネットの歴史において重大な日であり、我々が長い間恐れていた日でもあります。インターネットの未来はIPv6にあります。」(NRO 会長 Raul Echeberria氏)

「全インターネット関係者は、IPv6の展開に向けて断固たる行動を取らなければありません。このことを予想していなかった人はいないでしょう。インターネットの技術コミュニティは、長期にわたって、IPv4枯渇に対する準備を続けてきました。しかし、枯渇が現実になったことにより、インターネットが驚異的な成長を続け、我々が皆予想しているようなグローバルな革新を発展させるために、IPv6採用が最重要課題となったと言えます。」(ICANNの会長で最高経営責任者のRod Beckstrom)

JPNICではこの問題に対し、「(ISP次第だが)個人ユーザーに対してはすぐに大きな影響はないと思われます」と表明している一方で、企業サービスへの影響を指摘している。今回のアドレス枯渇に伴った問題として、IPv4アドレスの新規取得が困難になる、その結果、既存のIPv4アドレス利用の対価が上がる、すべてのサービスを利用しようとするとルーターの買い替えが必要になる、ブラウザなど利用しているアプリケーションが使用できなくなる、といったことが起きる可能性がある。

衛星通信・HAPS・NTNのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR