- 会員限定

- 2013/05/29 掲載

OpenStackでオンプレミスを構築するノウハウとは?

実践オンプレミスクラウド

ITジャーナリスト/Publickeyブロガー。大学でUNIXを学び、株式会社アスキーに入社。データベースのテクニカルサポート、月刊アスキーNT編集部 副編集長などを経て1998年退社、フリーランスライターに。2000年、株式会社アットマーク・アイティ設立に参画、オンラインメディア部門の役員として2007年にIPOを実現、2008年に退社。再びフリーランスとして独立し、2009年にブログメディアPublickeyを開始。現在に至る。

OpenStackによる、実践オンプレミスクラウド

NTTデータ 基盤システム事業本部 伊藤雅典氏。

今日の話は「OpenStackによる、実践オンプレミスクラウド」です。私どもとしては、自社で一定以上の処理をする企業は、一定規模のプライベートクラウドを持ちつつバーストの部分を外部クラウドで処理する、というモデルが主流になるのではないか、とこれまでお話ししてきました。

OpenStackを使う意味は幅広い技術の理解

このQCon Tokyoでの講演のお話をいただいたときにも、そうした技術を熱くお話ししようと思っていたのですが、つい最近、ノーチラステクノロジーズがミッションクリティカルなシステムをAmazonクラウドで稼働させたという報道発表がありました。これはかなりの規模の話だと思いますし、その中心にいる神林さん(同社社長の神林飛志氏)が(いつもの(笑))少しあおった感じで「オンプレミスの終わりの始まり」というブログを書かれています。

それでオンプレの話をするのはどうしようかなと思ったのですが、神林さんのブログをよく読むと最後の方に、Amazonでこのシステムを作り上げたチームのエース級の方の言葉として「一筋縄では行きませんよ」、と書いてあります。

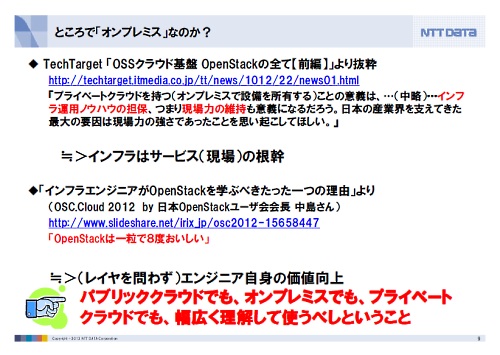

私はSIerの人間だからというわけではないのですが、インフラはサービスの根幹だと思います。それを中身がわからないブラックボックスに任せていいのだろうか? というのがオンプレミスのクラウドを自分で作って運用する理由として一点。

それからエンジニアの視点として、OpenStackのようなものでクラウドを作ることは、非常に広範囲の技術を必要とします。それに取り組むことがエンジニア価値の向上という意味もあります。

さきほどのノーチラスさんの一筋縄では行かないという話も、最初は彼らもオンプレミスで作ろうとしていて、そこで苦労されてクラウドへ行かれた。結局、パブリッククラウドでもオンプレミスでもプライベートクラウドでも、幅広く技術を理解して使うべしと、これに尽きるかなと思います。今日お伝えしたいのは端的にいうとこのことだと思います。

では、ここから具体的にOpenStackの紹介をしていきたいと思います。

OpenStackはリッチな機能セット、しっかりしたコミュニティの運営

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!

クラウドのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR