- 2014/03/20 掲載

中国BATとは? バイドゥ・アリババ・テンセントは何がスゴイのか

通信・テクノロジー・金融系企業などを経て2004年 矢野経済研究所入社。アナリストとして通信産業、webサービス、アプリケーション、コンテンツ配信、ゲーム産業など情報通信分野の市場分析を専門とし、企業・官公庁などに対するリサーチ・マーケティング戦略構築業務に携わる。主としてBtoC×ICTの領域を専門とする。

中国IT市場の3巨頭“BAT”、そしてモバイル&リアル市場でのバトル

ここ数年、中国のIT市場は“BAT”が非常に大きな影響力を持っています。BATとは、B(Baidu:百度)、A(Alibaba:阿里巴巴)、T(Tencent:騰訊)の3社です。この3社は、メインの事業領域がそれぞれ、検索(ポータル)、EC、SNS、と被ってはいませんでしたが、実は最近はそうとも言っていられない状況にあります。特に、AlibabaとTencentの互いを意識した競合施策は、ここ1年で非常に激しくなっています。

きっかけのひとつは、TencentがメッセンジャーアプリWeChatで急速にモバイル(スマートフォン)サービス分野での存在感を増したことです。もともと彼らはインスタントメッセンジャーQQで、社会インフラと言える規模のプラットフォームを構築していましたが、WeChatによってスマートフォンでも成功を収めつつあります。しかも、WeChatは単なるメッセンジャー機能だけではなく、コマース機能も有します。そして、WeChatをプラットフォームとして中国におけるインターネットサービス全般での消費者の取り込みにかかっています。

日本ではスマートフォンの普及とともにモバイル(スマートフォン)コマースが急成長していますが、中国もモバイルは成長分野です。AlibabaはPCを中心とするEC分野では、前述のとおり圧倒的シェアを持っていますが、モバイル分野ではそこまでのシェアを持っていません。そこで、Alibabaはここ最近モバイル戦略を急ピッチで強化し始めているわけです。

たとえば、Tencentがタクシー呼び出しアプリDidi(嘀嘀打車)をやっていれば、AlibabaもKuaidi Dache(快的打車)で対抗しています。Alibabaはアリペイ(AlIPAY)とモバイルとを活用したO2O戦略、OfflineからOnlineへの取り込みにも目を向けています。レストランやちょっとした買い物などリアル決済分野までアリペイを対応させるなど、いわば消費者の“消費”に関わる部分全てにチャネルを持とうとしています。

互いに得意領域の異なっていたAlibabaとTencentですが、それぞれの境界線はボーダレスになりつつあります。Alibabaは、ECからその先へ、TencentはSNSからその先へと目を向けています。もちろん、EC分野、特に成長分野のモバイルコマースの分野においては、彼らの競争による影響は大きく出てくるでしょう。

なかなか一筋縄では把握しにくい中国EC市場ではありますが、日本企業にとってもやはり重要な市場です。まずは表面的な数値や事象で納得するのではなく、それらが意味するもの、意味しないもの、どこに影響が出るのか精査し、なるべく実態に即した把握をすることが何より重要であり、スタートラインであるといえるでしょう。

中国EC市場のメインはCtoC

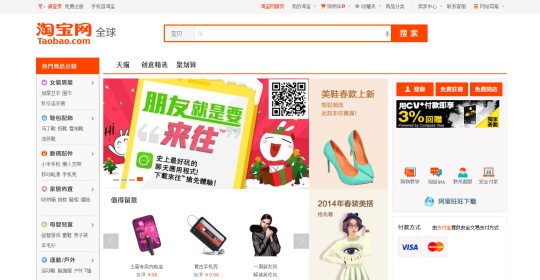

中国EC市場は、Alibaba(阿里巴巴)を抜きにして語れません。CtoCのタオバオ(淘宝)、BtoCのTmall(天猫)は、いずれの市場でトップシェアを維持し続けています。特に、タオバオはCtoC EC市場でのシェア90パーセントを超え、圧倒的強さを誇ります。ところで、今更ですがCtoCとはなんでしょう? Consumer to Comsumer、つまり一般的には個人間取引を指しますね。たとえば、わかりやすい例で言えばネットオークションなどがそれにあたります。

中国のEC市場は、2013年でCtoCが64.9パーセント(iResearch調べ)を占めます。つまり「中国EC市場は、個人間取引がメインの市場である」と言えそうです。

ところが、結論から言えばこれは必ずしも正しい見方ではありません。タオバオはたしかにCtoCのプラットフォームですが、実際は個人商店から中小規模の企業まで、“個人”以外の売り手が多く参入しています。つまり、BtoC的な取引も非常に多く含まれるわけです。これは、実際タオバオに出店している企業などにとっては当たり前の事実ですが、私も「中国は個人間の取引がメインなんでしょう?」「中国はCtoC ECが活発だが日本市場の将来性は?」という質問をされることが時々あります。

日本でも、弊社などの民間リサーチ会社や経済産業省などが国内のEC(電子商取引)市場規模を推計・公表していたりします。しかし、単純に数値のみで中国市場を比較してしまうと、実態が正しく見えてきませんので注意が必要です。

中国の消費者に大人気の"代理購入"

ところで、CtoCと言えば、中国市場を見る上で無視できないのが代理購入(代購)の存在です。簡単に言えば、香港や、日本などの海外からまとめて仕入れたものを消費者同士でシェアする、あるいは共同で購入するような購買形態のことです。個人で海外に行った際に、友人・知人の分をまとめて購買してくる、という小規模のものだけではなく、ネットで共同購入のメンバーを募るものや、専門の業者として運営しているものまで様々なものがあります。前述のタオバオに出店している代購業者もたくさん見つかります。中国では品質の高い海外製品の人気は非常に高く、例えばマタニティ分野では日本製の粉ミルクやおむつなどが非常に売れています。しかし、関税が高いなどの要因で、中国国内で正規に海外製品を購入すると非常に割高になります。そこで、代購の出番なわけです。ある意味、グレーゾーンとも言える取引形態ですが、実質的には中国、特に都市部の消費者の中では、日常に根付いた習慣でもあります。

事業者は越境ECに消極的?

一方、中国のBtoC EC系の事業者は、あまり越境ECに積極的ではありません。今回のヒアリングでもBtoC ECを運営する何社かの事業者に越境ECへの取り組み状況を調査しました。すると、ほとんどの事業者が口を揃えて「越境ECの売上比率は僅か」「今後も積極的に取り組むつもりはない」との状況でした。つまり、正規で海外製品・商品を扱うと競争力のある価格にすることができないため、事業者としては正面から取り組むメリットが低いのです。(なにより、激化する国内市場の対策が最優先であり越境ECにリソースを割いていられない、という事情もあるでしょう)。(海外製品が欲しいという)消費者のニーズは高いにもかかわらず、供給者側の体制は整っていない。ここに大きなギャップが存在します。経済産業省の推計によれば、中国→日本のBtoC越境EC市場規模は2012年で年間1,199億円に上ります。しかし、代購による取引は、 “隠れ市場”的側面が強く、また事業者の取り組み状況から考えても、かなりの部分が統計には含まれてこない可能性が高いでしょう。

Web戦略・ECのおすすめコンテンツ

Web戦略・ECの関連コンテンツ

PR

PR

PR