- 2015/01/29 掲載

PEST分析とは何か?コトラー教授が考案、海外進出を行う際にも使えるフレームワーク

事例や図解でフレームワーク解説

-

|タグをもっとみる

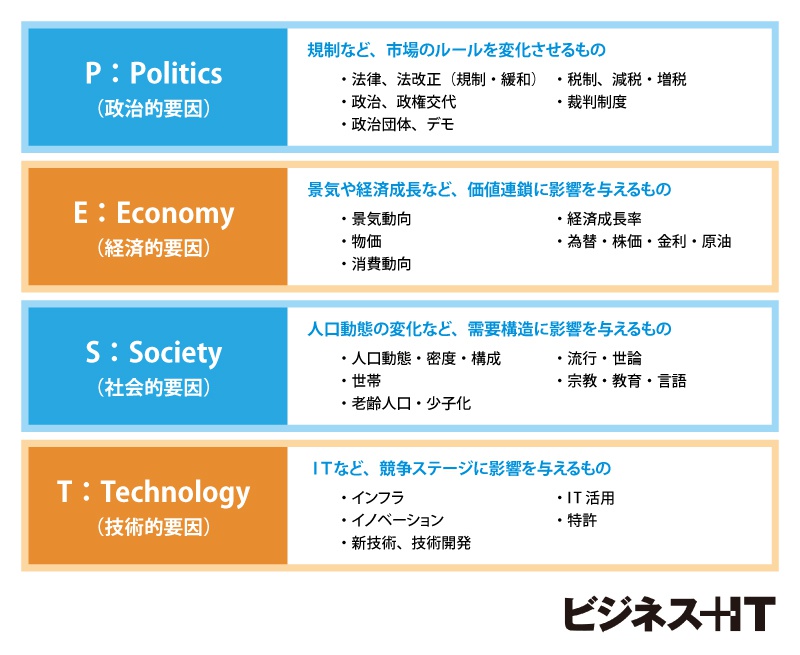

PEST分析とは、主に経営戦略や海外戦略等の策定、マーケティングを行う際に使用し、自社を取り巻くマクロ環境(外部環境)が、現在または将来にどのような影響を与えるか、把握・予測するためのもの手法です。Politics(政治)、E= Economy(経済)、S=Society(社会)、T=Technology(技術)という4つの視点から分析することから、それぞれの頭文字をとり「PEST」と言います。

PEST分析はなぜ必要なのか

成功した企業、商品は、必ず世の中の変化や流れ、トレンドを味方につけています。外部環境の変化にともない、自らの組織・商品を時代に即したものへと変えられるものこそ、生き残ることができるのです。その外部環境、なかでもマクロ環境を把握し、自社への影響をはかるフレームワークが「PEST」なのです。

PEST分析の方法

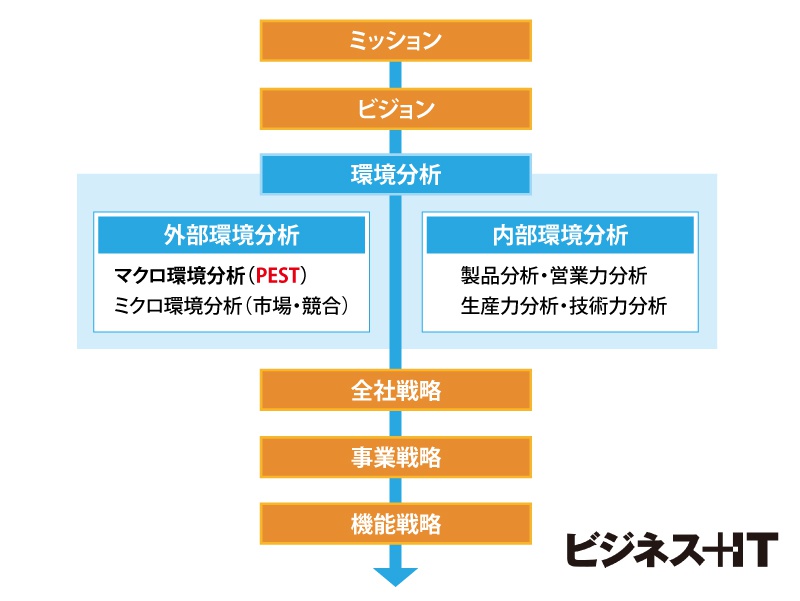

環境分析には、外部環境分析と内部環境分析の2つがあります。また、外部環境分析を細分化すると、マクロ環境分析とミクロ環境分析に分けられ、マクロ環境を把握するためのPEST分析を行うことで、環境の変化や事業活動に影響を与える要因を探ることができます。

具体的には、下記の4つの要因から、環境の変化や影響を把握・分析します。

この分析を行うことで、どこに、どうやって参入するか、将来生じるであろうことに備えることができ、戦略を柔軟に組み立てることもできます。

またPEST分析は、国内のみならず、海外進出の際にも活用できるもので、進出する国にどんなポテンシャルがあるのか、どのようなカントリーリスクがあるのかを知ることにも有効なフレームワークなのです。

PEST分析の事例

ここでPEST分析を実際に使うイメージを、今の日本企業を例にして見てみましょう。業種や業態によって、関連の深い外部環境は変わってくるはずなので、自身の置かれている環境に置き換えてみるようにしてください。P:

・10%消費増税が決まっているが、駆け込み需要とその反動はどの程度か。

・アベノミクスの行方、中国・韓国との関係性や問題が輸出にどう変化を与えるか。

・廃棄物やCO2等に関わる環境関連の規制は、自社にどの程度影響するか。

・各種減税は自社への追い風となるか

・法律の改正や規制緩和、国際社会との政治的なやり取りが自社に及ぼす影響はどの程度か。

など

E:

・8%に増税後の個人消費はどうか、消費者物価指数はどの程度上がっているのか。

・ベアはどの程度になるのか。

・円安での原材料高は、自社にどの程度マイナスのインパクトがあるのか。

・原材料費上昇分、どの程度値上げしても大丈夫か。

など

S:

・単身世帯が増えているため、少量の商品の方が売れるのか。

・可処分所得が多い年齢層は、何歳なのか。

・少子化が進むことにより10年後、現在の事業は存続できるか。

・晩婚化で、どんなビジネスチャンスがあるのか。

・震災以降、人々のつながりや絆が重要視されているが、このようなインサイトを活かす製品はつくれないか。

・エコ思考などライフスタイルの変化は、自社の事業にとってプラスなのか、どんな商品が売れるのか。

など

T:

・クラウド化することは、自社にはどんなメリットがあるか。

・SNSを利用したプロモーションは自社製品ではどの程度有効か。

・AIが自社の事業にどんな変化を及ぼすのか。

・自社の技術でスマートハウス関連商品開発は可能か。自社もアプリ開発をする必要はないのか。

など

P:

・政権交代時のリスクは何か。

・法人税率が低い国はどこか、外資への規制、優遇策などは何か。

・デモやクーデターのリスクはどうか、知財保護などの法律は整っているか。

など

E:

・経済成長率はどの程度か(現在・将来の市場の大きさの把握・推定)。

・中間所得層は何パーセントか。

・賃金水準はどの程度上昇する見込みか。

・一人当たりのGDPはいくらで、どの程度の金額の商品が売れるのか。

など

S:

・人口規模はどのくらいか。

・人口構成(ピラミッド)を把握し、若い労働力が多いのか、人口ボーナス期はいつまで続くのか。

・消費地としてのポテンシャルは大きいのか。

・文化的・宗教的な背景を踏まえ、自社の製品をどうカスタマイズすれば売れるのか。

・ハラール認証は必要か。

・教育水準を鑑み、現地採用は可能か。

など

T:

・インフラの整備状況、システム化されているか。

・交通渋滞がひどく物流システムに滞りが生じていないか。

・停電が発生するため自家発電が必要ではないか。

・インターネットが高速で使用できる水準なのか。

・スマホの普及率はどの程度か。

など

PEST分析の注意点

PEST分析で重要なことは、情報を点としてみるのではなく、推移や変化についても読み取ることです。たとえば新興国の場合、中間所得層がまだ多くない国であれば、短期的な市場としての魅力は乏しいもの。しかしながらGDPの成長が著しく、若年層人口が多く、今後も人口増加が大きく見込める国は、5年後・10年後の市場の魅力は大きいので、このようなポテンシャルに目を向けることも必要です。

また分析したものをリスクと捉えるだけでなく、それをどうすれば解消できるのかという視点でも同時に考えることも求められるでしょう。

まとめ:20億本ヒット事例からわかるPESTのメリット

2009年に発売より3年半で約20億本もの大ヒットとなった「い・ろ・は・す」。世の人々の環境への意識の変化を感じ、従来比40%まで軽量化、しぼれるボトルであり、一部植物由来の素材を採用。エコブームの波にのり、大ヒットとなりました。

「孫氏」の兵法では、「彼を知り、己を知れば百戦殆うからず」と説いています。市場・顧客を知り、競合を知り、自社を知ること、これは3C分析と呼ばれていますが、市場を知ることは、PEST分析で自社を取り巻く環境を知ることから始まります。

世の中の流れや動向、人々のインサイトを感じ取り、時代に即した商品を上市する、時代の要望・変化に応えることのできる企業へと変わり続けることが必要とされているのです。

『コトラーの戦略的マーケティング』(フィリップ コトラー著、ダイヤモンド社)

『コトラーのマーケティング・マネジメント』(フィリップ・コトラー、 恩藏 直人著、ピアソン・エデュケーション)

おすすめコンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR