- 会員限定

- 2020/03/27 掲載

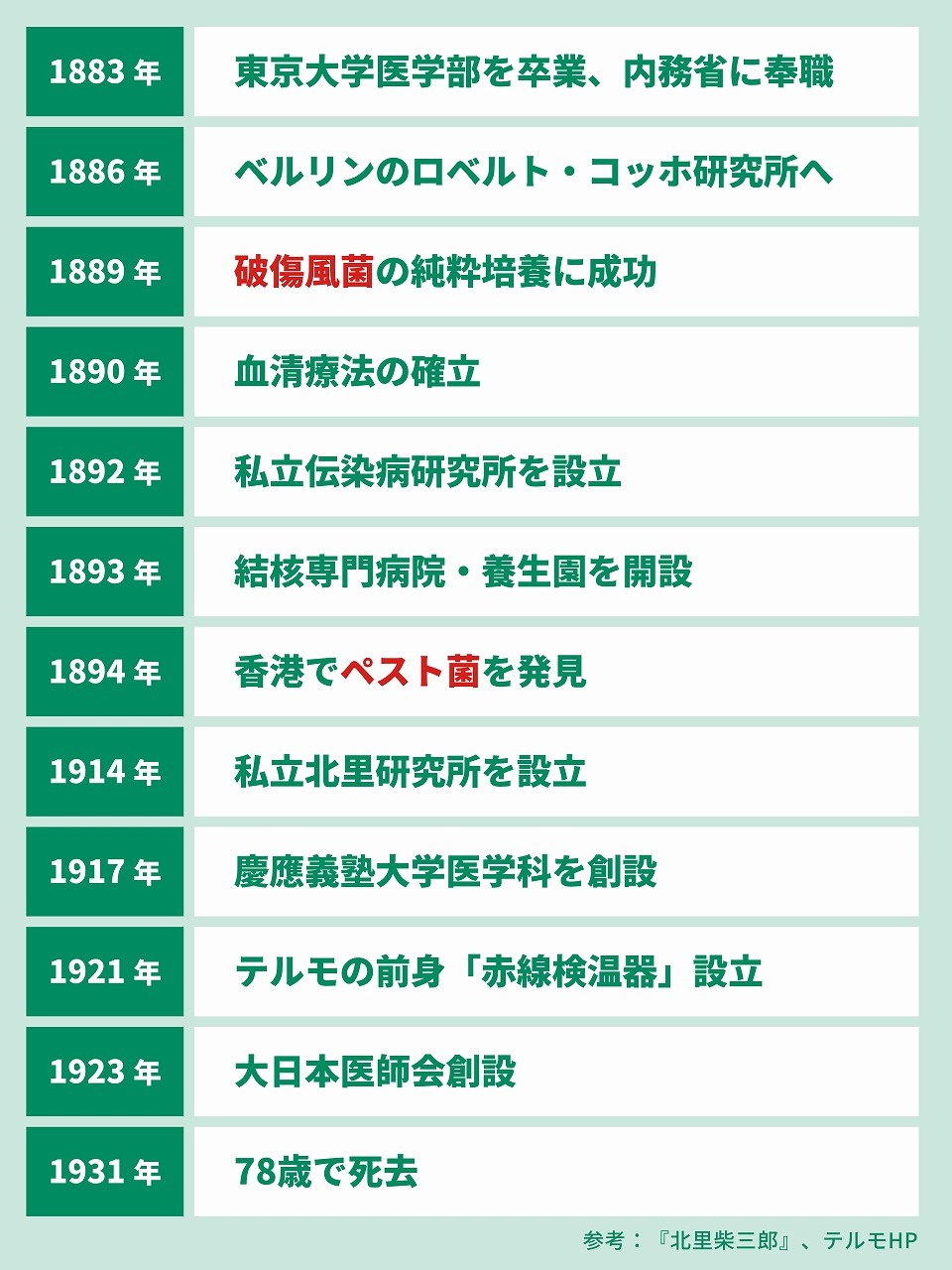

北里柴三郎:120年前パンデミックから世界を救った男の戦い

連載:企業立志伝

1956年広島県生まれ。経済・経営ジャーナリスト。慶應義塾大学卒。業界紙記者を経てフリージャーナリストとして独立。トヨタからアップル、グーグルまで、業界を問わず幅広い取材経験を持ち、企業風土や働き方、人材育成から投資まで、鋭い論旨を展開することで定評がある。主な著書に『世界最高峰CEO 43人の問題解決術』(KADOKAWA)『難局に打ち勝った100人に学ぶ 乗り越えた人の言葉』(KADOKAWA)『ウォーレン・バフェット 巨富を生み出す7つの法則』(朝日新聞出版)『「ものづくりの現場」の名語録』(PHP文庫)『大企業立志伝 トヨタ・キヤノン・日立などの創業者に学べ』(ビジネス+IT BOOKS)などがある。

創業者の人生とともに世界中のトップ企業の源流を探る『企業立志伝』をビジネス+ITにて連載中。

運を引き寄せるための心得

北里柴三郎氏は1853年、熊本県阿蘇郡小国町で総庄屋を務める父・惟信、母・貞の長男(四男五女)として生まれています。北里氏は生まれつき頑健で、負けず嫌い。腕力もあり、相手構わず取っ組み合いの喧嘩をするほどのやんちゃ坊主でしたが、早くから母方の実家に預けられて私塾に通うなど、勉学にも励んでいます。1869年、北里氏はさらに学問を積むために、熊本藩の藩校・時習館に進みます。その際、父親は北里氏に何かを成し遂げるためには「運」が必要であるとして、「運を引き寄せるための心得」をこう伝えています。

「方法はなか。王道もなか。ただ一心に己の大望に邁進するだけたい。そぎゃんしょっと、そん姿ば見て他人は自然と寄ってくる」(『北里柴三郎』上p39)

「成功者には恩人がおり、恩人の力を借りるには懸命の努力が不可欠だ」というのが父親の教えでした。その後、北里氏は時習館を経て熊本医学校で学びます。そこで師事したオランダ人医師C・G・マンスフェルト氏から「医学の面白み」を学び、北里氏は医学を「生涯の志の対象」としたと言われています。

熊本医学校を卒業すれば、地元で医者になることもできました。ですが、マンスフェルト氏から東大医学部に進学して教養を身につけ、卒業後はヨーロッパに留学するように勧められます。そこで北里氏は1875年に東京医学校(のちの東京大学医学部)への進学を決意します。

ドイツ留学を夢見た衛星局員時代

進学を決意したものの、廃藩置県により庄屋役がなくなり、村の委員を務めるだけの北里家には学費を出す余裕はありませんでした。

当時、東京大学を卒業した医学士はエリートであり、地方の病院長になれば月俸200円が約束され、豊かで安定した生活を送ることができました。にもかかわらず、北里氏は月俸70円の衛生局員の道を選んでいます。この選択は、「いつかはマンスフェルト氏に勧められたヨーロッパへの留学を果たしたい」という思いからでした。

衛生局での仕事は地方で整備されつつあった衛生行政機構の点検や仕事であり、長期に亘る地方出張も多いものでした。そんな忙しい日々の中でも、北里氏はいつかドイツに留学し、「細菌学の父」ロベルト・コッホ氏の元で研究したいという夢を持ち続けていました。

以来、世界の医学は「細菌の狩人の時代」(『北里柴三郎』上p83)に入ります。北里氏は衛生局で働きながら、こうした最新の論文に触れ、自らも論文を執筆しながら、いつか細菌学の研究をするべくドイツ留学をしたいと願っていました。

念願の職場から留学の夢かなう

1885年、そんな北里氏にチャンスが巡ってきます。北里氏の論文に注目していた衛生局長の長与専斎(ながよせんさい)氏によって、北里氏は衛生局東京試験場で実験医学の研究に取り組むことができるようになったのです。そこにはドイツの最新の設備がそろっており、ドイツ留学から帰ったばかりの緒方正規氏(熊本医学校の同期生)の指導も受けることができる、北里氏にとって念願の職場でした。

東京試験場時代、北里氏は鶏コレラ菌に関する研究成果を論文にまとめています。これは日本で最初の細菌学研究論文と言われています。さらに北里氏は、長崎で流行したコレラについても現地調査を行い、その報告書をまとめるなど精力的に活動しています。

【次ページ】ついに念願のドイツ留学、憧れのコッホ研究室で「実験の鬼」と化す

リーダーシップのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR