- 会員限定

- 2025/05/13 掲載

最新「営業秘密管理指針」の要点は?知らぬはリスク、AI生成物は「営業秘密」になるか

元毎日新聞記者。長野支局で政治、司法、遊軍を担当、東京本社で政治部総理官邸番を担当。金融専門誌の当局取材担当を経て独立。株式会社ブルーベル代表。東京大院(比較文学比較文化研究室)修了。自称「霞が関文学評論家」

そもそも「営業秘密」とは何か? 3つの要件

ビジネスの現場における営業秘密の管理は、そもそも複雑怪奇な世界。生成AIが登場して来て余計にややこしくなり、もはや手に負えない……そんな声も聞こえてきそうです。まずは、「営業秘密」の定義から確認しましょう。不正競争防止法においては、営業秘密と認められるために、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

- (1)非公知性:一般には知られておらず、特許のように公にされていないこと

- (2)有用性:企業にとって役立つ有益な情報であること

- (3)秘密管理性:情報が秘密として管理されており、第三者にもそれが認識できる状態にあること

これらの条件を満たして初めて、営業秘密として法的保護の対象となります。企業や研究機関が業務や研究開発を通じて得た有用な情報であり、自社の競争力を支える「虎の子」のような資産です。具体的には、設計図、顧客リスト、仕入れ先情報などが挙げられます。

たとえば、顧客リストを私的にコピーして転職先へ持ち込むような分かりやすいNG行為はもちろん、会社の許可を得ずに私用のメールやクラウドに営業秘密を保存する行為も違反となることがあります。

6年ぶりに改訂、経産省の「営業秘密管理指針」とは

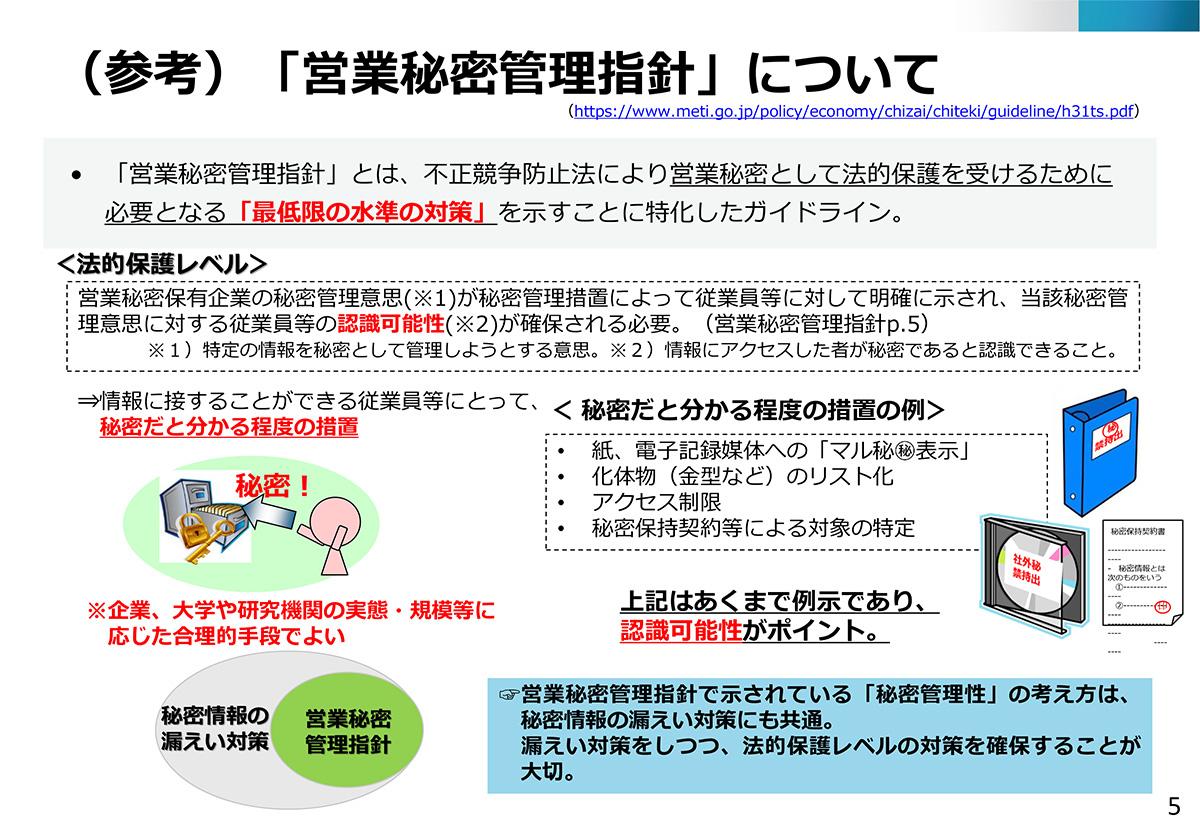

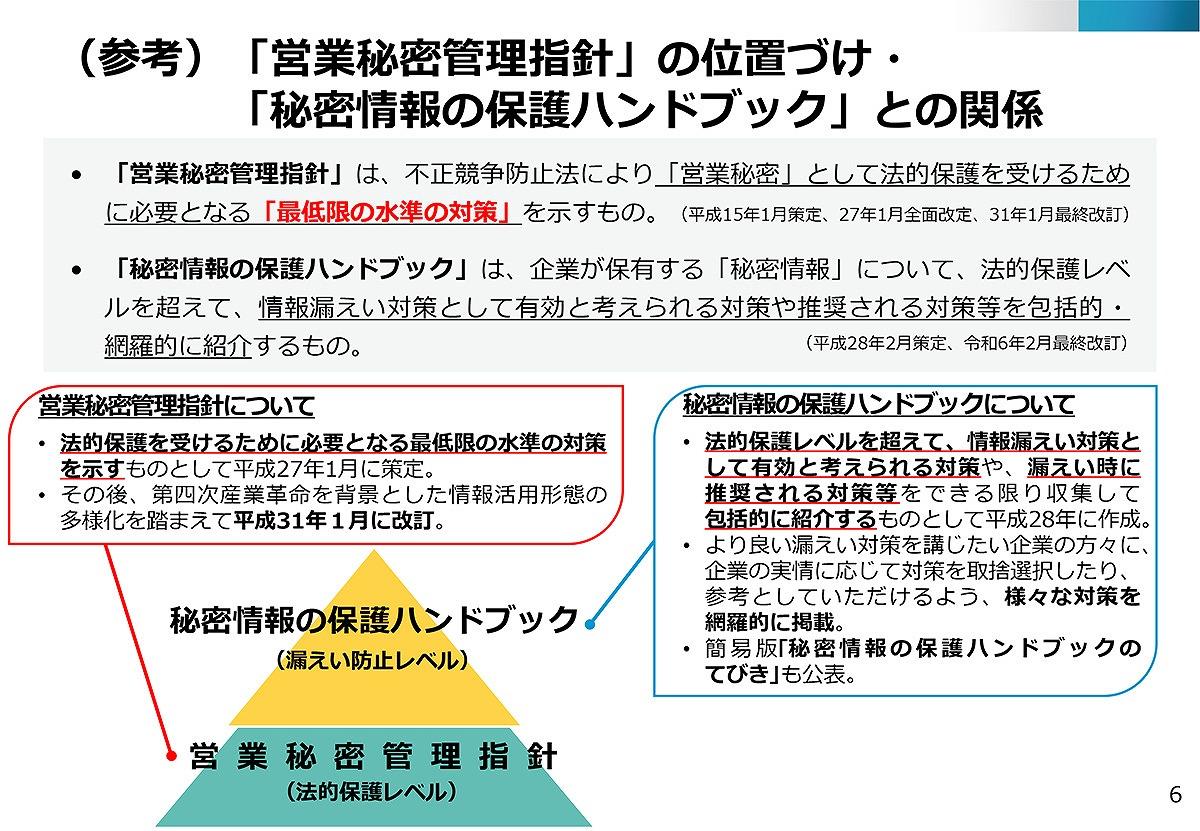

こうした営業秘密情報を適切に管理し、法の保護を受けるために経済産業省が示しているのが「営業秘密管理指針」です。営業秘密を保護するために企業が取るべき「最低限の管理水準」を明示するもので、紙媒体・電子媒体への「マル秘」表示や、アクセス権の設定、秘密保持契約、社内規則による教育・啓発といった実践的な対応が例示されています。しかし、営業秘密を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。テレワークの普及や外部クラウドを活用した情報管理、そして生成AIの台頭といった新たな状況に、従来の指針では十分に対応できないケースが増えてきました。

こうした背景を受けて、政府は今回、6年ぶりの改訂に踏み切ったのです。

新指針のポイントは? どこまでが「秘密」扱いになるのか?

「営業秘密管理指針」改定版(以下「新指針」)では、生成AIと営業秘密の関係における「秘密管理性」の考え方が明示されました。生成AIに情報を入力する際、入力情報が学習されないようオプトアウトの設定をしておかないと、その情報はAIの学習素材とみなされてしまいます。個人情報や営業秘密も、機密情報が入力された時点で、学習済みデータとしてAIの中に取り込まれてしまう可能性があるのです。

このリスクは、社内で情報管理を徹底しようとしても、完全に排除することは困難です。複数の部署が同じ生成AIを使用している場合、どこかで秘密管理が甘くなり、意図せず機密情報が入力されてしまうこともあり得ます。

では、仮に営業秘密が生成AIに入力され、学習された後で、入力時と同様の内容がAIから出力された場合、それは営業秘密とみなされるのでしょうか? 【次ページ】次のケースは「営業秘密」とみなされる? 具体例で解説

知財管理のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR