- 会員限定

- 2025/09/30 掲載

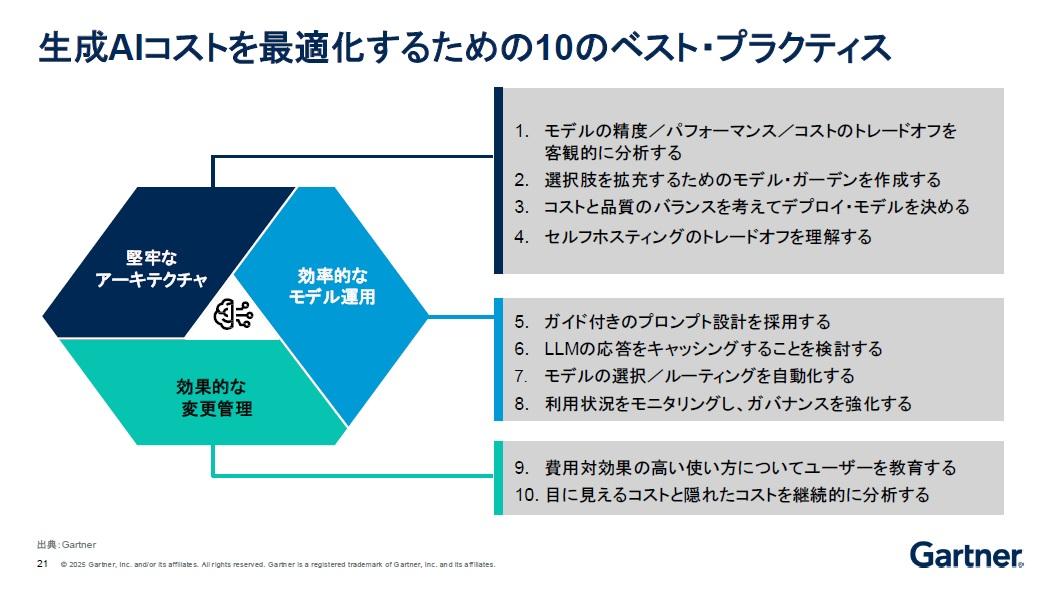

生成AI活用の「足を引っ張る」想定外コスト増、ガートナー解説「10の対処法」とは

ライター。2010年、IT製品・サービスに関する情報提供を目的とするWebサイトにて医療チャンネルの立ち上げに参画し、担当記者として医療分野のIT推進の動向を取材して記事を制作。2011年、日本医療情報学会認定の医療情報技師資格を取得後、病院・診療所向け合わせて30社以上の電子カルテベンダーを取材した実績がある。医療関連システムの製品情報や導入事例、医療IT政策・市場動向に関する取材を行ってきた。

生成AI活用に潜む「隠れたコスト増」とは

生成AIのビジネス活用が急速に進む現在だが、その裏には、アーキテクチャに関する不適切な判断、運用ノウハウの欠如、不十分なガバナンスなどによるコスト急増のリスクが隠れている。推論処理にかかる費用や、プロンプト設計・モデル選定などの運用フェーズに潜む“隠れたコスト”は、想定以上の負担となることが少なくない。

そんなコスト増に関して、「現在、多くの日本企業は生成AIの活用において初期段階にあるが、今後は社内全体やより広範なユースケースへの展開が進んでいくと見られます。その際に必ず課題として浮上するのが“コスト”です」と指摘するのが、ガートナー リサーチ&アドバイザリ部門 バイス プレジデント,アナリストの桂島航氏だ。

リサーチ&アドバイザリ部門

バイス プレジデント,アナリスト

桂島航氏

桂島氏によると、ガートナーが実施したグローバル企業を対象にした調査でも、コストは2番目に大きな課題として挙げられているという。

「今後、特定の専門家だけでなく、社員全体で活用されるようになると、使用量が急激に増加し、コストも跳ね上がります。さらに、マルチモーダル対応の進展により、画像や動画といった生成対象が増えることで、追加のリソース消費が発生し、コストの加速に拍車をかけています」(桂島氏)

では、こうしたコスト増加を回避しつつ、企業が効果的な生成AI活用を進めていくにはどのようなアプローチが有効なのだろうか。 【次ページ】コスト最適化「10のベストプラクティス」

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR