- 会員限定

- 2025/11/14 掲載

うっかり入社してしまう前に…絶対調べるべき「ブラック企業」を見破る7つの情報源

1962年生まれ。伊藤忠アカデミーの教育マネジャーを経て、大手人材紹介会社の教育研修部長として従事。斡旋した転職者の多くが早々に離職し、労働市場での価値を自ら下げている人(ジョブホッパー)が多く生まれている惨状に強い問題意識を持つ。そこで、転職定着・離職防止に取り組み、8年間にわたり転職予備軍に対して「転職先での働き方・人間関係構築のノウハウ」を伝え、転職後のミスマッチ退職率を1年間で44.0%から9.1%にまで劇的に引き下げた。その経験を活かし、2006年に組織づくりLABOを設立、代表に就任。日本初の転職定着マイスターとして、転職者および予備軍のべ約2000人に対して個別カウンセリングやセミナーを行っている。併せて、採用側の企業が取り組むべきリテンション(離職防止)策を普及させるべく、全国での講演登壇や主要経済誌への執筆、TV出演などの幅広い活動を行っており、労使両面からの「職場と働き手の最適解」を発信している。

前編はこちら(この記事は後編です)

武井壮さんも言及…「もっと早く気づくべきだった」

陸上競技・十種競技の元日本チャンピオンであり、現在はタレントとしても活躍されている武井壮さんをご存じでしょうか。彼は講演活動の中で、「その人の価値は、その人を求めている人の数によって決まる」という、非常に示唆に富んだ話をされています。ご自身が情熱を注いできた陸上競技は、世界選手権であってもスタジアムを満員にすることが難しい現状を挙げ、観客動員の多い野球やサッカーとの市場価値の違いに言及し、「陸上では食べていけないという現実に、もっと早く気づくべきだった」と語っています。

もちろん、これは世の中の価値がお金だけであるという意味ではなく、あくまで現実的な金銭的価値や市場性についてのお話ですが、業界の将来性を見極める上で非常に興味深い視点です。

斜陽産業と呼ばれる業界に身を置き続けることは、あなた自身の市場価値を徐々に下げてしまうことにつながりかねません。

たとえば、EC(電子商取引)が主流となった現在の小売業界において、「対面販売の経験しかない人材」を積極的に求める求人は、残念ながら減少傾向にあります。年齢を重ねるほど、その傾向は顕著になり、気づいたときには転職の選択肢がほとんど残されていない、という事態も起こり得るのです。

また、これから転職しようとする際に、将来性の乏しい業界の企業を選ぶことは、まるで沈みかかった「泥船」に自ら乗り込むようなものです。これは、前編で挙げた「楽観的すぎる人」が、業界の将来性を十分に検討せずに転職してしまうリスクを回避するために、特に重要な視点です。

多くの人が気にする給与額は、個々の企業の規模や業績だけでなく、その企業が属する業界や、その業界内での職種によって大きく左右されます。そもそも、業界全体の生産性が低ければ、個々の企業の努力だけでは賃金を大幅に上げることは難しいのです。たとえば、逼迫する介護保険制度を主な収入源としている介護業界は、その典型的な例と言えるかもしれません。

サービス業の事務職、調理師、ITエンジニアなど、職種ごとの平均年収を比較してみると、そのベースが業界によって大きく異なることがわかります。これは、仕事そのものに貴賤があるわけではなく、各業界の生産性の違いが賃金に反映されている結果だと言えるのです。

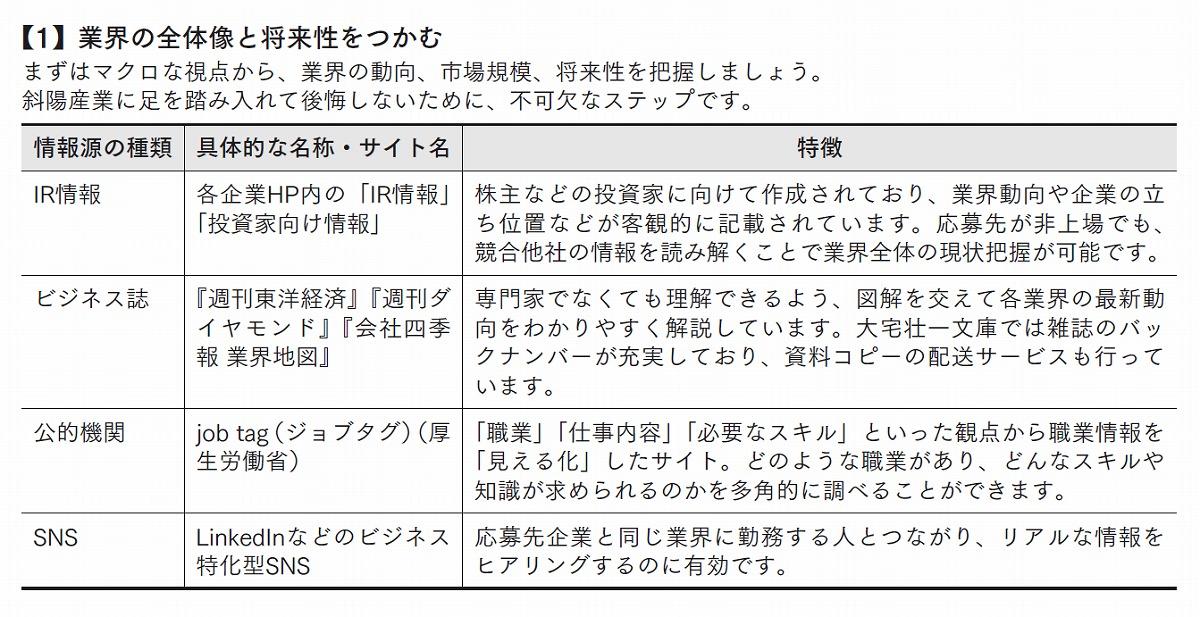

だからこそ、業界研究は絶対に必要なのです。

【次ページ】その企業、本当にあなたが応募すべき転職先なのか

転職のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR