- 会員限定

- 2012/03/07 掲載

トヨタ IT・ITS企画部 部長 森敬一氏:スマートコミュニティ時代にトヨタが描く次世代自動車戦略

社会インフラを構成するデバイスとして進化

社会インフラとしての自動車

コンセプトカー「Fun-Vii」

そもそも自動車のコンピュータ制御の歴史は長く、エンジン・トランスミッション・サスペンションへの応用などでも幅広く利用されてきた。最近ではPHV(プラグインハイブリッド車:家庭用電源から直接バッテリーに充電できるハイブリッド車のこと)やEV(電気自動車)のように、動力源そのものが電気化、電子化が進んでいるため、ますます親和性が高くなっている。またセンサーネットワークや広域の通信網と連携したITS(高度道路交通システム)もようやく現実のものとなりつつあり、M2Mによるセンサー網やビッグデータの解析でもITの出番となる。

次世代社会基盤とされるスマートシティ構想でも、次世代自動車やITSの存在は不可欠とされている(参考リンク:スマートシティとは何か)。というのも、EVやPHVは移動手段として使えるだけでなく、平時・緊急時ともに家庭用の蓄電池、エネルギーソースとして活用できるからだ。その意味では、自動車は社会インフラの1つとして、新しい存在感を示しつつある(関連リンク:自動車のIT化が進展、EV市場とテレマティックスの最新動向)。

トヨタの次世代自動車戦略

IT・ITS企画部

部長

森敬一氏

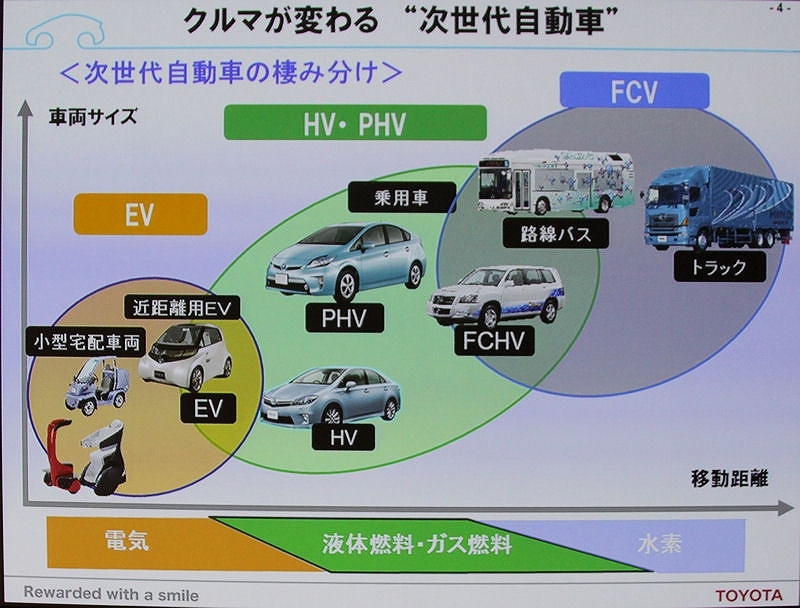

「EVは小型でかつ近距離での移動、つまりシティコミューター(都市内の移動に使われる小型乗用車)としての利用が最適であり、移動距離が増えるほどHV、PHVの応用範囲が広がっていきます。そして、貨物輸送やバスなど長距離またはルートが固定的な用途には、水素エンジンや燃料電池車が使いやすいのです」(トヨタ IT・ITS企画部 部長 森敬一氏)

こうした言葉からもわかるように、トヨタでは適材適所としながらも、次世代乗用車の本命は当面はPHVであるとの見方だ(参考リンク:トヨタ 副会長 岡本一雄氏:企業に変化を起こすものづくり・人づくり、トヨタの求める人材像とは)。

2012年1月に新型のPHV「プリウスPHV」を投入したが、同車では乗用車ユーザー向けにいくつかのスマートフォン対応のサービスアプリケーションが用意された。

そのひとつが「eConnect」というスマートフォン用のアプリケーションだ。eConnectを使えば、自動車のバッテリーの残量や周辺の充電可能場所の案内などをスマートフォンの画面上で確認することができる。さらにエアコンなどもスマートフォンから遠隔で操作できるようになっている。

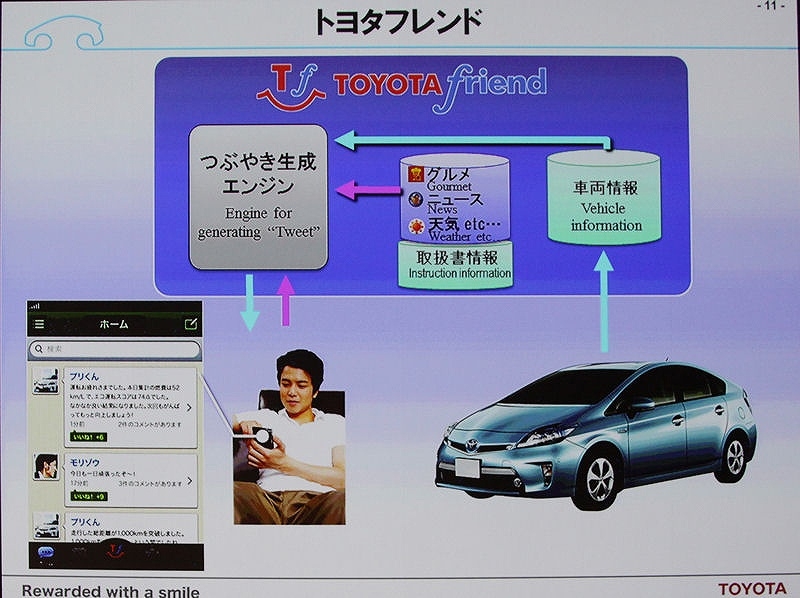

さらに、「トヨタフレンド」というサービスでは、自動車のセンサー情報やその他からの情報を、自分の車が「つぶやき」という形でツイートしたり、オーナーのTwitterアカウントにメッセージを送信できる(参考リンク:トヨタのSNS「Toyota Friend」がもたらすインパクト:ソーシャルメディア革新)。これによって、オーナーは、車の状態や問題点を把握することができ、故障などのトラブル回避や対応に役立てることが可能になるという。

【次ページ】ITSでは車を端末としたネットワークが発達

グローバル・地政学・国際情勢のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR