- 会員限定

- 2014/05/02 掲載

東急百貨店のオムニチャネルを実現した立役者が語る 消費者に選ばれるための戦略

レッド オウル

編集&ライティング

1964年兵庫県生まれ。1989年早稲田大学理工学部卒業。89年4月、リクルートに入社。『月刊パッケージソフト』誌の広告制作ディレクター、FAX一斉同報サービス『FNX』の制作ディレクターを経て、94年7月、株式会社タスク・システムプロモーションに入社。広告制作ディレクター、Webコンテンツの企画・編集および原稿執筆などを担当。02年9月、株式会社ナッツコミュニケーションに入社、04年6月に取締役となり、主にWebコンテンツの企画・編集および原稿執筆を担当、企業広報誌や事例パンフレット等の制作ディレクションにも携わる。08年9月、個人事業主として独立(屋号:レッドオウル)、経営&IT分野を中心としたコンテンツの企画・編集・原稿執筆活動を開始し、現在に至る。

ブログ:http://ameblo.jp/westcrown/

Twitter:http://twitter.com/redowlnishiyama

消費者が変化したからこそ生まれた“オムニチャネル”

共同代表

伊藤 圭史氏

同社では設立以来、国内外におけるオムニチャネルやO2Oの知見に基づき、コンサルティングサービスからオムニチャネルマーケティングシステムの構築までをトータルに提供してきているが、伊藤氏は今年2014年を“オムニチャネル元年”と捉え、オムニチャネルへの取り組みの重要度がますます高まっていくと指摘する。

「オムニチャネルという考え方は、消費者側の変化に起因するものだと捉えています。つまりお客さまが変化しているという事象が前提としてあり、それにどう対応するかの手段がオムニチャネルだということです。そこで企業が何をしなければならないかといった時、たとえば在庫の統合などがよく話題に上りますが、それはあくまでHow Toの世界で、それ以前に消費者が“どう変わったか”を考える必要があります」

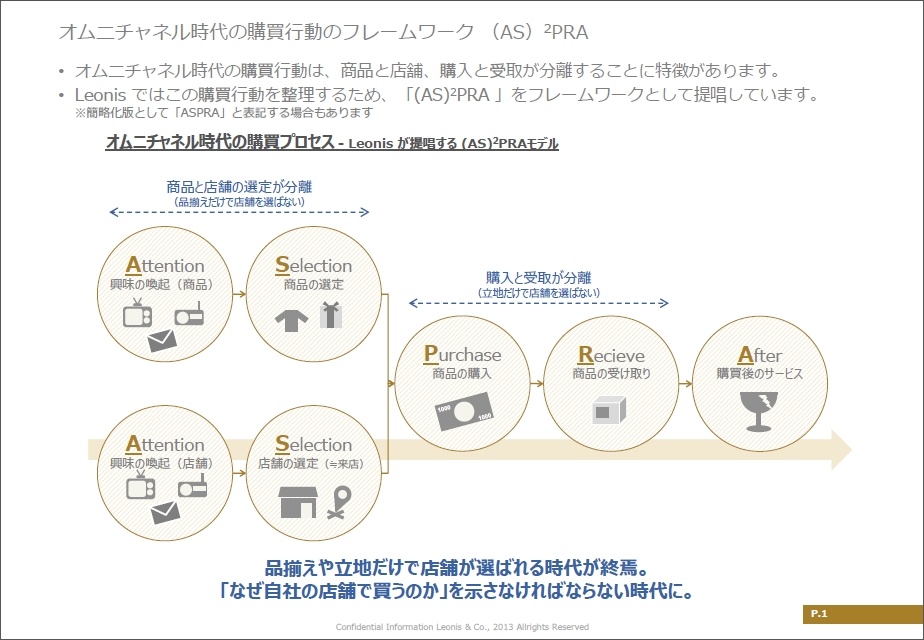

そこで同社は、ASPRA(アスプラ)という独自のフレームワークを作成し、消費者の購買プロセスを捉え直している。順番に、Attention(興味の喚起) → Selection(商品の選定) → Purchase(商品の購入) → Recieve(商品の受け取り) → After(購買後のサービス)で、始めに興味が喚起され、次に商品を選び、実際に購入し、商品を受け取って、その後にサービスを受けるという流れだ。

消費者の購買行動はどう変わった?

このオムニチャネル時代の購買行動には、大きく2つの特徴があるという。1つめが、『商品の選定』と『店舗の選定』が分離したということだ。「今までは商品を選んだら、それを買う店舗も必然的に決まっていました。たとえばおにぎりを買うなら近くのコンビニ、洋服を買うなら近くの百貨店です。それが今では、商品を店頭で決めて、買うのはAmazonで、あるいは競合店のECでという購買活動が採れるようになっている。これがまず従来との大きな違いです」

そしてもう1つが、商品の『購入』と『受け取り』も別々になったこと。

「これまではレジでお金を払ったら、そのまま商品を持って帰るのが当たり前でした。それが今では、ネットショップで商品を買って、会社帰りに実店舗で受け取る、といったこともできるようになってきています」

こうした購買行動の変化を受けて、企業は何を考えなければならないのか。

「何よりもまず“自分たちはなぜ選ばれるのか”、言い換えれば“お客さまはなぜ自分たちの店舗で買う必要性があるのか”を明らかにすることです。これはオムニチャネル戦略の基本中の基本です」

商品と店舗が分離した世界、あるいは購入と受け取りが分離した世界で、自社はどういうポジショニングを目指すのか。

「それによって採るべき戦術が決まり、そこで初めて在庫の統合やECへの対応といった具体的に行うべき取り組み内容も決まってくるのです」

【次ページ】オムニチャネル 2つの領域

デジタルマーケティング総論のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR