- 会員限定

- 2014/12/26 掲載

経産省 野口聡氏とTMI 高島利尚氏が語る、中小企業が儲けられる「攻めのIT活用」

「攻めのIT」で企業の稼ぐ力を強化する

商務情報政策局

情報処理振興課長

野口 聡 氏

国内サービス産業の生産性は、米国の同業と比較して、約5割から6割程度の水準に留まる。では伸び悩む生産性をどうやって改善していくべきなのか。「地域支援プロジェクト 創生する未来」事業の発表会に登壇した経産省の野口氏は、その原因を次のように説明する。

「国内におけるIT投資の現状をみると、どうしても業務効率やコスト削減の方向に行ってしまう。ところが米国では、ITによって新しいビジネスモデルや製品・サービスをつくりだそうとしている。売上と利益を増やしていこうとしている点が根本的な違いだ。政府としては、大企業・中小企業を含めて、こういう方向にITを活用してもらいたいと考えている」(野口氏)。

とはいえ、日本の経営者はIT自体に関心が向いていないのが実情だ。大企業では社内にIT部門があっても、安定稼働やセキュリティなどの「守りのIT」を中心にした部門だと認識しており、新規ビジネスに関与しないと思われている。さらにIT部門は請負人や門番、抵抗勢力というイメージさえある。国内ではユーザー企業にIT技術者が少なく、ベンダー企業に偏っているため、余計にITの利活用が進まないという背景があるようだ。

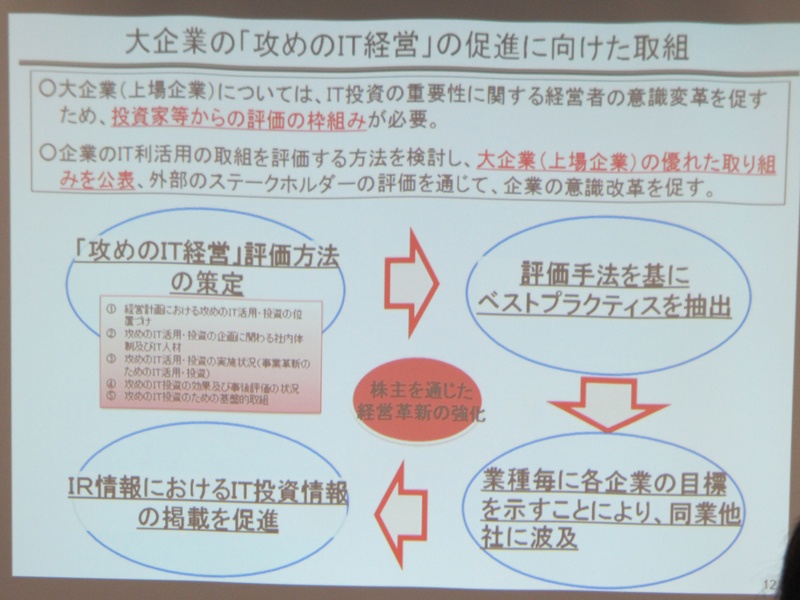

そこで野口氏は「スピード感をもって状況を変えるには、やはりトップがIT変革に向かえる“仕組みづくり”が必要だ。これを外部からサポートしていかなければならない。たとえば、女性社員を積極活用し、効率のよい経営を実現する企業に対して、経産省と東証は“なでしこ銘柄”を創設して、女性活用を企業に対して推奨している。攻めのIT経営の促進についても同様の枠組みを作って、攻めのIT経営を行う企業を増やしていきたい」と強調した。そのために経産省では、まず評価基準をつくって、その評価軸に沿った形で、公募企業からベストプラクティスを選定・公開することを計画しているという。

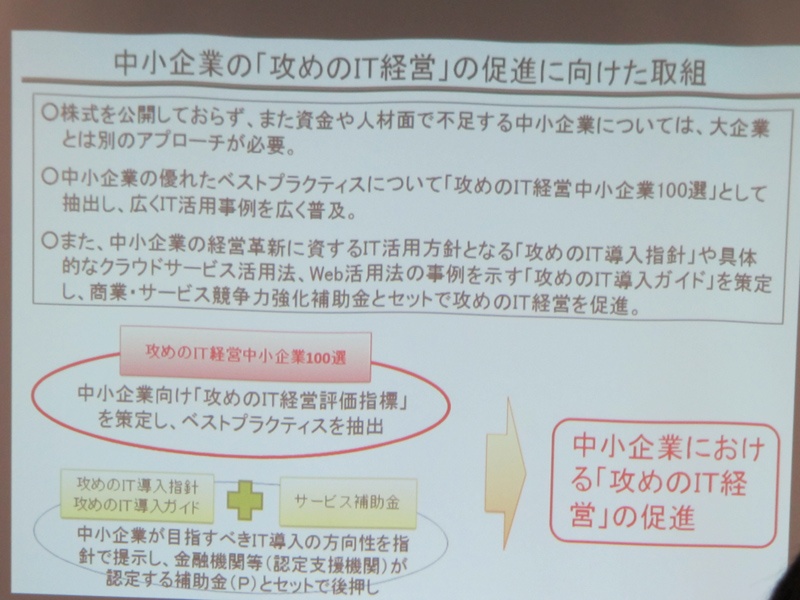

一方、中小企業向けでは、ベストプラクティスとして「攻めのIT経営中小企業100選」の募集を実施したほか、IT活用の方針となるガイドライン「攻めのIT導入指針」をつくろうとしている。導入指針については、補助金とセットでの支援も検討中だ。指針だけではイメージが伝えきれない部分もあるので、具体的な成功事例も併せて提示するという。

同氏は、具体的な攻めのITのイメージについても示した。たとえば小売業のIT活用イメージとしては、顧客別のクーポンを発行し、来店のリピート率を向上させた事例がある。「過去の購買履歴をベースに、顧客が興味のあるクーポンを発行することで、通常よりもリピート率を増やし、使用率が25%も向上した」(野口氏)。

また神奈川の旅館・陣屋では、モバイル端末を活用し、顧客別のニーズに応えるサービスを実施。「昔は顧客情報を頭に入れた女将さんが中心となってサービスをしていたが、タブレットにその知識が蓄積され、共有されることによって、他の従業員でも細やかなおもてなしができるようになった。これにより4年間で売上げが2倍に伸びた」(野口氏)。こういった成功事例を積極的に公開し、中小企業のIT活用を促進していく構えだ。

【次ページ】中小企業IT経営力大賞を受賞した企業にみられる特徴とは?

中堅中小企業・ベンチャーのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR