- 会員限定

- 2015/05/28 掲載

マッキンゼーではこう書き、こう考える

センジュヒューマンデザインワークス代表取締役。エグゼクティブ・コーチ、組織開発・人材育成コンサルタント。上智大学外国語学部卒業。米国デューク大学Fuqua School of Business MBA取得。米国シカゴ大学大学院人文科学学科修士課程修了。マッキンゼー・アンド・カンパニーでは、新規事業のフィージビリティスタディ、全社戦略立案、営業戦略立案などのコンサルティングプロジェクトに従事。その後、ウイリアム・エム・マーサー、ワトソンワイアット、グローバル・ベンチャー・キャピタル、三和総合研究所にて、経営戦略や人材マネジメントへのコンサルティングおよびベンチャー企業支援に携わる。2002年より独立し、エグゼクティブ・コーチング、組織変革コンサルティング、チームビルディングやリーダー開発に従事する。著書に『マッキンゼー流 入社1年目問題解決の教科書』『マッキンゼー流 入社1年目ロジカルシンキングの教科書』(SBクリエイティブ)がある。

3の累乗の法則

プレゼン資料をまとめるためにノートを使って思考整理をしていくとき、常に頭の片隅に置いてほしいのが「3の累乗の法則」です。これは私がマッキンゼーで働いていたときに、ある先輩から「3の累乗で資料をまとめるといいよ」と言われたことから見いだした法則です。問題解決を進めていくと、とくにエンドプロダクト(最終成果物)に近づくにつれ、残された時間はどんどん少なくなるので、素早くさまざまなことに「当たり」をつけなくてはいけません。そのときに、活躍するのが「方眼ノート」を使った「ブランクチャート」。ブランクチャートとは、映画やアニメに言うところの「絵コンテ」にあたるもの。伝えたいメッセージやイメージ図は入っているものの、まだ根拠となる数字や分析データ、情報が入っていない状態のものです。

このブランクチャートを作成する際に、「ワンチャート、ワンメッセージ」の原則に従って、必要なチャートのラフと意味合いを書き込んでいくのですが、そのときに「3の累乗の法則」でノートづくりをしていくと、エンドプロダクトのプレゼン資料がまとまりやすくなります。

3の2乗=9枚、3の3乗=27枚、3の4乗=81枚を基本にアウトプットを想定して、そこからの逆算で必要な要素を考えてブランクチャートに書き入れていくわけです。

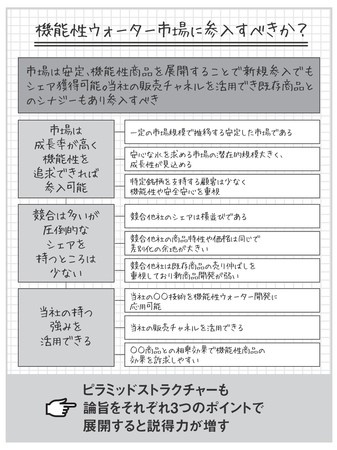

なお、「空→雨→傘」や「ピラミッドストラクチャー」を使ったノート術については、2月に発売した『マッキンゼーのエリートはノートに何を書いているのか』で詳しく解説していますので、興味のある方は読んでいただけると幸いです。

「3」の理由

さて、なぜ「3」という数がベースなのかというと、大事なことが「2つ」では足りない感じがして、「4つ」では多すぎるように感じるという人間心理から発想したもの。また、「3」という数字は、心理学では「マジックナンバー」と言われ、人間が最も理解しやすい箇条書きや項目の数であるとも言われています。マッキンゼーの先輩たちのアウトプットを見ていると、スッと入って腑に落ちやすいものは「3の累乗」でつくられていることから見いだした法則です。これは黄金律と言ってもいいでしょう。

アウトプットをつくるために何ページという制限を設けないほうが、自由に使えて発想も広がりそうな気がするかもしれませんが、逆に制限がないことで、あれもこれもと寄せ集めてしまい、結果的にアウトプットがシャープなものではなくなることのほうが多いのです。

【次ページ】 1ページで1つのことだけ言う

人材管理・育成・HRMのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR