- 会員限定

- 2020/07/06 掲載

PASONAの法則とは? 仕事で「人を動かす」文章作成の極意

連載:マーケティング・コピーライター直伝とっておきの文章術

神田昌典(かんだまさのり)

経営/創造的課題解決コンサルタント

アルマ・クリエイション 代表取締役

日本最大級の読書会『リード・フォー・アクション』発起人

特定非営利法人 学修デザイナー協会 理事

上智大学外国語学部卒。ニューヨーク大学経済学修士、ペンシルバニア大学ウォートンスクール経営学修士。大学3年次に外交官試験合格、4年次より外務省経済局に勤務。戦略コンサルティング会社、米国家電メーカーの日本代表として活躍後、1998年、経営コンサルタントとして独立。『GQ JAPAN』(2007年11月号)では、“日本のトップマーケター"に選出。2012年、アマゾン年間ビジネス書売上ランキング第1位。2018年、マーケティングの世界的権威のECHO賞・国際審査員。現在、ビジネス分野のみならず、教育界でも精力的な活動を行っている。

衣田順一(きぬたじゅんいち)

アルマクリエイションズ コンテンツ戦略室 ディレクター

鉄鋼メーカーの住友金属工業(株)(現・日本製鉄(株))入社。国内・海外の自動車、大手家電など製造業向け営業を15年。営業企画部門で、新規のビジネスモデル構築とシステム構築を6年。会社合併後の営業系の業務システムの統合を6年。営業室長、企画部上席主幹(部長級職位)として組織をリード。脳性麻痺の子供への対応からテレワーク(在宅勤務)を志向。時間と場所の自由が効く、セールスライターという仕事に出会う。商品の魅力を文章で表現し、クライアントと買った人両方に喜んでもらえる点に惹かれ、同時に営業と企画の仕事との共通点も多く、これまでの経験も活かせると考え、セールスライターになる。現在は、アルマ・クリエイション株式会社及びクライアントのLP(ランディングページ)のライティングやアルマ・クリエイション株式会社のコンテンツ戦略の立案・実行を担当)

コピーライティングと普段の仕事の共通点

私、衣田がコピーライターになったきっかけは、コピーライティングには、それまで会社員としてやってきた仕事に共通している部分がたくさんあると感じたからなんですね。コピーライターになる前は、普通の会社員だったんですが、私には脳性麻痺の子供がおり、妻1人の介護で会社員を続けることに限界を感じ、家でできる仕事はないかと、いろいろ探している中で、偶然コピーライターという仕事があることを見つけたんです。

そして、神田昌典さんの『禁断のセールスコピーライティング』(フォレスト出版)という本に出会い、その中に書いてあった次の言葉に衝撃を受け、第二の人生をかけてみようと思ったんです。

「ここで私が伝えているのは…。単なるハウツーではなく、焼け野原に立っても、翌日から、紙とペンだけで、立ち上がる力だ」

コピーライティングのスキルがあれば、商品やサービスに関係なく、まったくのゼロからでも、頭の中にあるアイデアを形にし、それを売れるようにできるのかもしれない。そうであれば、今後何をするにしても、このスキルだけは絶対身につけておくべきだと思ったんです。

そして、コピーライティングを学び始めて少し経つと、それまで会社で書いてきた文章、たとえば、社内での起案書(稟議書)や社外への説明会資料などにも、このスキルが使えることに気づきました。

セールスメッセージの目的は、「買ってもらうこと」であり、それはそのまま「人を動かす」ということです。もう少し言うと「人を動かす」というのは「人の心を動かす」ということだと思うのです。

そして、会社で社内外向けに書いてきた文章というのも、結局は、「人を動かす」という意味ではまったく同じで、「人を動かす原理原則」は実はこういうふうになっていたのかということが、すごく腑に落ちたんです。それで、これなら自分もコピーライターとしてやっていけるんじゃないかと思い、プロのコピーライターを志したわけです。

会社を辞める前にコピーライティングを学んでいたので、コピーライティングを会社員としての実際の仕事で使ってみるという場面もたくさんありました。

一例を挙げると、「言いたいことは1つに絞る」、「読み手は一生懸命読まない」、「行動して欲しいことははっきり書く」などです。おいおいと詳しいことはお話ししていきますが、これらをちょっと意識して使うだけで、「衣田さんの資料はわかりやすい」と言われることが増えました。

一番効果があったなと思ったのは、「何を、どういう順番で書くか?」という原理原則ですね。それまでにも、同じことを書いていても、書く順番が違うだけで、説得力が変わってくるというのは、感覚的になんとなくわかってはいました。しかし、それがどういう原理原則になっているのかまでは、わからなかったんです。

5W1Hなど、「どういう要素が必要か」ということや、プレゼンのフレームワークなど、いろいろ情報がありましたが、どういう順番に並べると説得力があるかということについては、「PASONAの法則」が一番だと感じましたね。

PASONAの法則とは?

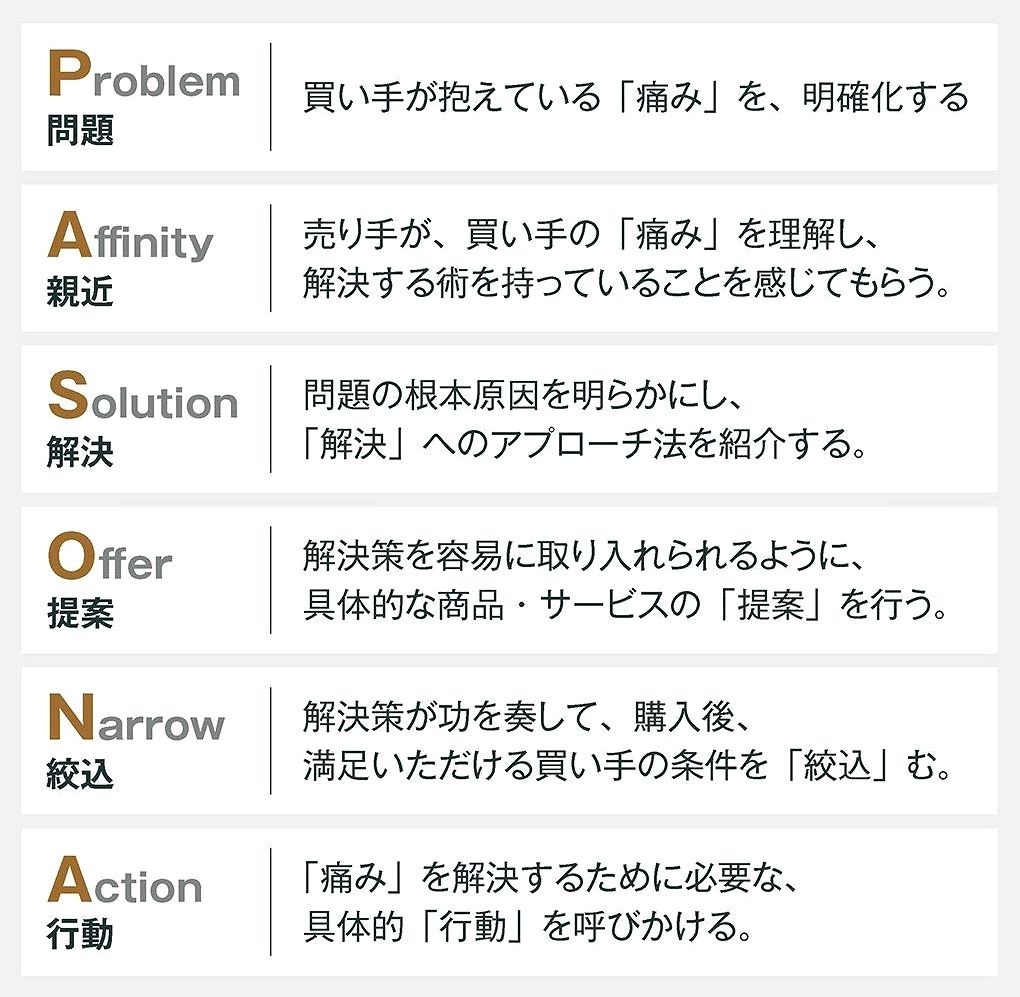

この「PASONAの法則」というのは、私、神田がマーケティング・コンサルタントとして活動し始めた頃、クライアントのセールスメッセージを添削していたところ、商品は同じなのに、突然、何倍も売れ始めることがたびたびあって、その売れる文章に共通した要素と、その並べ方の順番をまとめたものです。「PASONAの法則」は、具体的に次の要素を、右図の順番で並べるのが基本です。この「PASONA」という6つの要素を、この順番で並べることによって、読み手の反応がよくなり、購買につながる確率が飛躍的に上がるのです。

具体的には、どう活用したらいいのか? ビジネスパーソンにオーダースーツを売るという例で見てみましょう。

【次ページ】仕事で使う文章は、「大きく2種類に分かれる」とは?

業務効率化のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR