- 2022/07/11 掲載

凸版印刷、農産物の地産地消を支援する需給マッチングプラットフォームを開発

凸版印刷は、このプラットフォームのユーザビリティと事業性を検証する実証実験を、7月11日から福島県会津若松市とその近隣地域で行います。この実証実験には、農産物生産者30社と、宿泊施設、介護施設、飲食店、食品加工業者、小売店など30社が参加します。

この実証実験は、一般社団法人 AiCT(読み:アイクト)コンソーシアム(福島県会津若松市、代表理事:海老原 城一)(※1)「食・農業ワーキンググループ」の活動の一環として行われるもので、凸版印刷は「地域内流通DXとフードロス削減による農業再活性化プロジェクト」の責任事業者を務めています。デジタル技術の導入を進める自治体を国が支援する「デジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ TYPE3)」の配分先として採択された会津若松市において、凸版印刷は、地域内流通DXの実装を通じて、生産者・実需者・地域が一体となった地産地消型の「食・農業」の実現を推進します。

■開発の背景

少子高齢化に伴い、消費市場全体の規模が縮小し、売上の拡大が見込めない中、多くの実需者は、コモディティとしての農産物を欠品しないように確実に仕入れるのと同時に、競合との差別化につながり、自社の利益率の向上に寄与する付加価値の高い農産物の仕入れに力を入れ始めています。生産者の顔とこだわりが見える地元産の農産物は、その代表格と言えます。

しかし、地方都市における食品流通は、大都市への優先的な供給や一般消費者向け流通サービスの台頭により、地元への流通・供給量が年々減少しています。また、地方での農産物流通では、電話やファックスなどアナログな手段を介して取引されているため、実際の供給と需要を定量的に把握することが困難です。そのため、実需者は、地元産の新鮮な農産物を手に入れづらく、都市部を経由し入荷される過剰コストのかかった農産物を購入せざるを得ません。

一方、生産者にとっては、こだわりをもって生産した農産物もコモディティ品と一緒に扱われてしまい、都市部への流通コストがかかることを前提にした価格で取引されてしまうため、高収益化へのシフトがしにくいという現状があります。

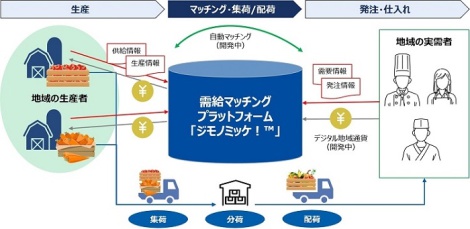

凸版印刷は、これらの課題を解決するために、生産者と実需者をマッチングする、オンラインプラットフォーム「ジモノミッケ!(TM)」を開発しました。本プラットフォームにより、地域内の供給情報と需要情報を可視化し、農産物流通の最適化を「デジタル」と「サステナブル」の両面から支えます。

※1:一般社団法人AiCTコンソーシアム

AiCTコンソーシアムは、オプトインによるデータ活用とパーソナライズによる市民中心のスーパーシティ実現に向け、2021年に設立されたコンソーシアムです。2011年にアクセンチュア・会津若松市・会津大学の産学官連携で始まった東日本大震災からの復興に向けた取り組みが、先進的なスマートシティのモデルへと発展しました。本コンソーシアムでは、10年以上をかけて培ってきた知見、プラットフォーム、ネットワークをもとに、会津における地域DX(デジタル変革)を目指すとともに、日本のあるべきスマートシティのモデルとして全国に発信しています。凸版印刷やアクセンチュアといった企業のほか、市内の地元企業、団体など、約80の会員企業・団体が、組織の枠を超えたコラボレーションを実践しています。会津若松市では2015年に、アクセンチュアの支援のもと、スマートシティのデジタル基盤となる都市OSを導入しました。この基盤を中心に、食と農業、ヘルスケア、エネルギー、観光、防災、決済領域など、幅広い分野のスマートシティサービスが、志を共にする企業によって開発、運用されています。

プレスリリースのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR