- 会員限定

- 2025/07/10 掲載

「ダイソー×セブン」vs「無印良品×ローソン」、コンビニの“食品以外”の勝者は誰?

経済、不動産分野のライター。小売・飲食を中心とした企業分析記事や、都市開発、不動産市況に関する記事を手がける。理系の会社員だったが、ライター業に専念するため独立した。趣味で簿記・ファイナンシャルプランナーの資格を取得する。

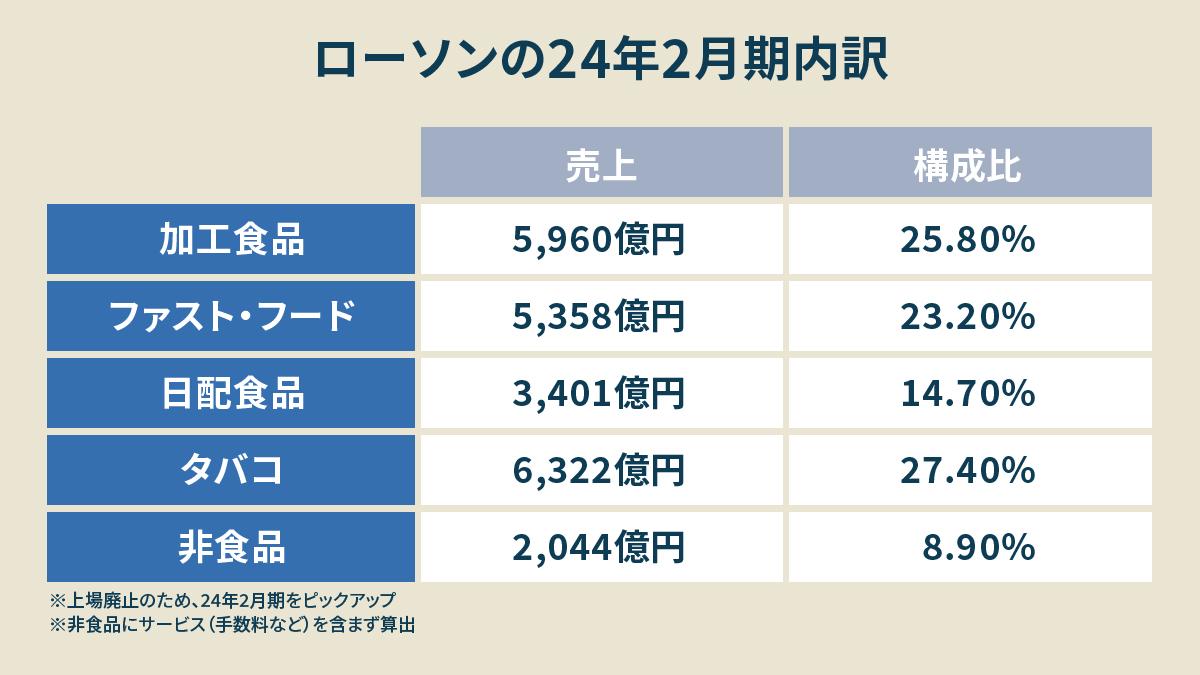

ローソンは「無印良品」を展開、売上の変化は?

ローソンは20年6月に無印良品の取り扱いを一部店舗で始めた。化粧水や靴下、菓子類や文房具などを販売。試験導入では2~5%の増収効果があったため、22年5月に本格導入を始めた。23年3月には36都道府県・約9600店舗まで拡大し、その後、対象地域を47都道府県に拡大した。広い店舗では棚1列にわたって無印の商品を陳列している。現在では菓子やレトルト食品、ケア用品のほか、インナー・靴下などの軽衣類を取り扱う。共同開発品も投入し、「ローソンでしか買えない」無印良品の商品もある。主に40~50代の女性から支持を受けているという。無印良品のブランド力は大きく、無印を導入したカテゴリー品の売上高が3割以上伸びる効果もあるようだ。

無印がコンビニと手を組むのは初ではない。以前はファミマとタッグを組んでいたことがある。ファミマは80年代から40年以上にわたり無印の商品を扱ってきた。だが、徐々に売り場面積を縮小した後、19年に販売を終了した。17年度の売上高は82億円しかなく、売上の不振が要因だ。だが、状況は変化している。無印良品の国内店舗数は、17年度末の419店舗から24年度末には651店舗となった。ブランドイメージも変化しており、ローソンとのタッグは成功する可能性もある。 【次ページ】ダイソー商品を扱うセブン-イレブン、さらにあの企業とも?

流通・小売業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR