- 会員限定

- 2025/10/28 掲載

PKSHA 代表×元陸上・為末氏が激論、対人文化が関係…?「AI導入時に抑えるべき本質」

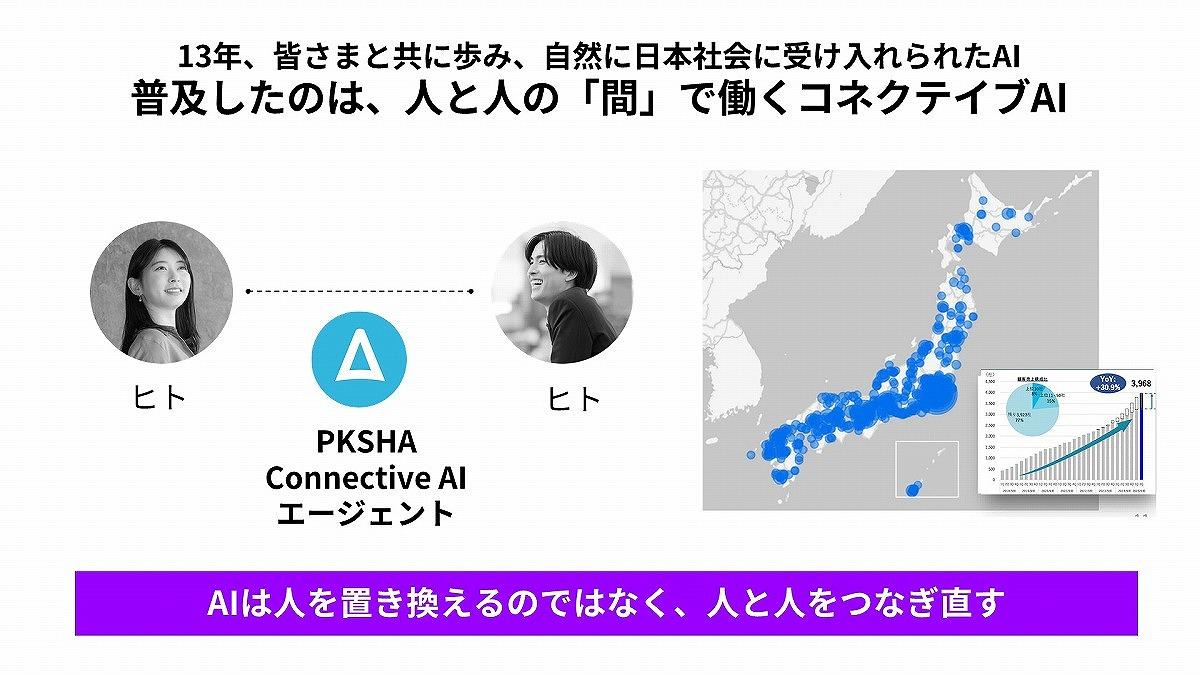

13年で見えた真実…日本に根づくのは「人と人をつなぐAI」

PKSHA Technology設立から13年。同社にはさまざまな企業から「AIは人の仕事を置き換えてしまうのか」「AIを使わない人は置いていかれるのか」といった不安の声が寄せられるようになったという。しかし、上野山氏は「AI開発に取り組む我々が日々体感しているのはその逆です。AIは不安の技術ではなく希望の技術と考えています」と断言する。その根拠となるのが、現在日本全国で稼働する約1万のAIエージェントの実態である。これらのAIには1つの明確な共通項がある。それは「人を置き換えるAIではなく、人と人の間で働くAI」だということだ。上野山氏はこれを「コネクティブAI」と呼んでいる。

具体例として、コンタクトセンターではオペレーターと顧客の間でAIが感情を滑らかにつなぎ、社内ヘルプデスクでは困り事を解決策に適切につなぐ。会議では議事録を取るだけでなく、認識の齟齬を解消し、参加していない人にも情報を届ける役割を担っている。

こうした状況に対し、上野山氏は「日本に普及してきたAIのうち、明らかに人を置き換えるものは受け入れられていません。人の間に挟まって、むしろつながり方を変える。人と人の間に橋を架けることで広がってきました」と説明する。

【次ページ】文化ごとに異なるAIに対する価値観。日本では…?

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR