- 会員限定

- 2019/06/18 掲載

エッジ・コンピューティングはなぜ重要か? ガートナーが解説する4つのポイント

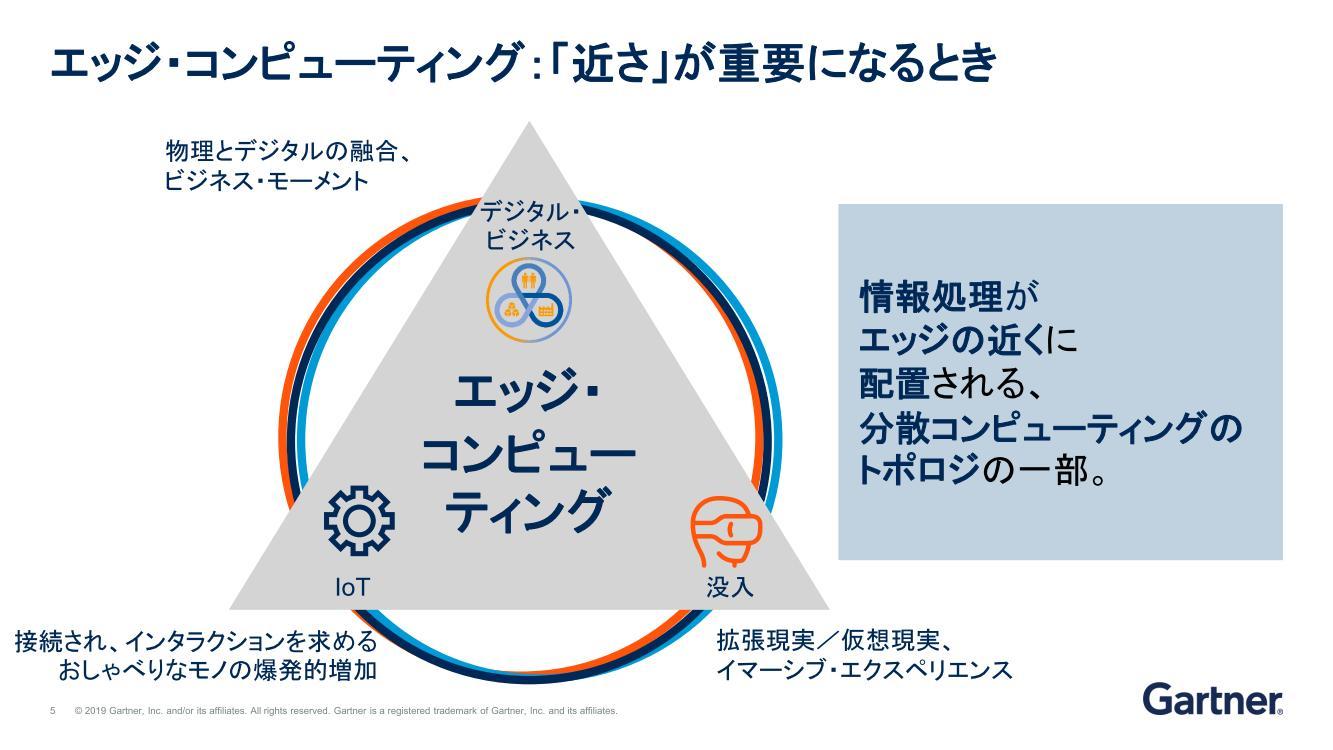

エッジ・コンピューティングとは何か

現在、エッジ・コンピューティングは、IoTをはじめとして「デジタル世界につながるモノ」が爆発的な増加にけん引されている。2009年の時点ではIoTデバイスは10億台くらいだったと言われている。これが2017年では84億台にまで増え、2020年には204億台にまで達すると予測されている。2021年までに新しいIoTデバイスが1時間当たり100万台販売される計算だ。ネットワークに接続されたあらゆるモノが、あらゆる場所に存在する世界になる。

そのような「インタラクションを求めるモノ」が爆発的に増加に加え、イマーシブ(没入型)なヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)の向上がさらに促進させている状況だ。

「私の息子はシアトルでVR(仮想現実)アーティストとして活動しており、彼は常に最新の技術を追いかけています。数カ月ごとに作品を見せてもらうのですが、そのたびに映像の解像度が上がっているし、デバイスの能力も向上しています」(ビットマン氏)

現在は主にエンターテインメントの世界がイマーシブ・テクノロジーの向上をけん引しているが、ゆくゆくはエンタープライズにも影響を及ぼしていくという。

さらに「エッジには深さがある」とビットマン氏はいう。モノとネットワークとのつながりにおいては階層があり、スタックの中のさまざまな階層でエッジが発生する可能性があるということだ。たとえばカメラの中、あるいは生産ラインの中、あるいは自動運転システムの中、部屋の中、建物の中、あるエリアの中など、さまざまな階層にエッジは存在する。

それらのつながれたモノの各々にエッジが生まれ、コンピューティングのエッジへの移行によって、新しいビジネス・デザイン、新しいインタラクション、新しいビジネス機会などを提供する。

IoTとエッジ・コンピューティングの関係は「相互補完的」

では、近さが必要とはどういう状況だろうか。たとえば、自動車が走っていて、車の前を人が横切るのを検知した場合。そのデータをクラウドに送って、レスポンスが返ってくるのを待ってから車を止めたのでは遅い。そのような場合には、車の中で検知したデータを、そのデータが生じた「エッジの近くで」即座に処理し、車を止める判断が必要になる。それを可能とするのがエッジ・コンピューティングというわけだ。

エッジ・コンピューティングはしばしばIoTと同じものと捉えられがちだが、「同じものではなく、それでいて補完的な関係にある」とビットマン氏は説明する。

本来のインターネットは、データはサーバにあり、端末にダウンロードされて使われる想定のものだった。しかし、今はエッジでデータが生まれ、それがネットに取り込まれるようになり、流れが逆転している。ガートナーでは、2022年までに、企業により生成されるデータの50%以上は、データセンターやクラウド以外の場所で生成、処理されるようになると予測している。

データにはそれぞれ異なる寿命がある。エッジになると、ほんのミリ秒だけしか価値のないデータというものも考えられる。また、ノイズも生じる。

「監視カメラの映像データは、たとえば8時間、何も起きなければ、データそのものには価値がないので、データセンターに送る必要はない。エッジ・コンピューティングによりデータを処理し、『何事も起きなかった』というメタな情報だけをセンターに送ることが可能になる」(ビットマン氏)

25%の企業の本番環境でイマーシブ・テクノロジーが使われる

また、イマーシブ(没入型)・テクノロジーは急速な発展を遂げている。この技術のおかげで、人とモノがインタラクションできる。イマーシブ・テクノロジーには、主にVR(仮想現実)・AR(拡張現実)・MR(複合現実)の3つのタイプがある。この中でVRは、完全な仮想世界を創り出すものであり、エッジ・コンピューティングとは関わりの薄いものだ。

一方で、ARは「実際の」世界に情報を付加する。たとえばヘッドマウントディスプレイを使ったり、車のフロントガラスにナビを表示させたりして、実際に見えているモノと情報を重ね合わせるものだ。もう一つのMR(複合現実)は、実際の物理的なモノと仮想的なモノの融合をより強める技術だ。

ガートナーは、2021年までに7割の企業がイマーシブ・テクノロジーを実験する、そして25%は何らかのイマーシブ・テクノロジーが本番環境で使われると予測している。

さて、イマーシブ・テクノロジーが何かは理解したとして、自社のビジネスや組織にとって関係があるのか、取り入れて意味のある技術なのかと疑問を持つかもしれない。

あらゆるモノと人がつながる世界において、顧客ロケーションの情報を持っている場合は、より自然で、より豊かな、パーソナライズされた体験を期待されるだろう。その期待に、イマーシブ・テクノロジーを使って応えられなければ、競合に顧客を奪われる可能性が高い。

あるいは今後、組織内のナレッジ・ワーカー、モバイル・ワーカーの多くは、イマーシブ・テクノロジーを当たり前のように使うようになる。そうすることで、仕事場をオフィスに固定せず、柔軟な仕事環境を作り出せるほか、チームのコラボレーションを進め、生産性を高めることができる。

現場で働く従業員がいる場合、たとえば何らかの設備を保守するような人たちには、現場でマニュアルを開いて自分で調べて解決するのではなく、自分の見ているのと同じものを遠隔地にいる上司やスーパーバイザーに「現場にいるかのような映像」を見せながら、一緒に問題解決するといったことがありうるだろう。

「若い人たちは、家でも学校でもイマーシブ・テクノロジーを体験してきている。それと同じことを会社のオフィスでもしたいと自然に考えるでしょう。今はまだ早期の段階だが、これから数年の間に必ずこのイマーシブ・テクノロジーは台頭してくるはずだ」とビットマン氏は予測する。

【次ページ】エッジ・コンピューティングのユースケース、12のカテゴリ

サーバのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR