- 2019/06/17 掲載

エッジAIとは何か? なぜクラウドではなく「現場近く」でのAI活用が必要なのか

自動運転などで活用

なぜ、いまクラウドAIでなく、エッジAIが注目されるのか?

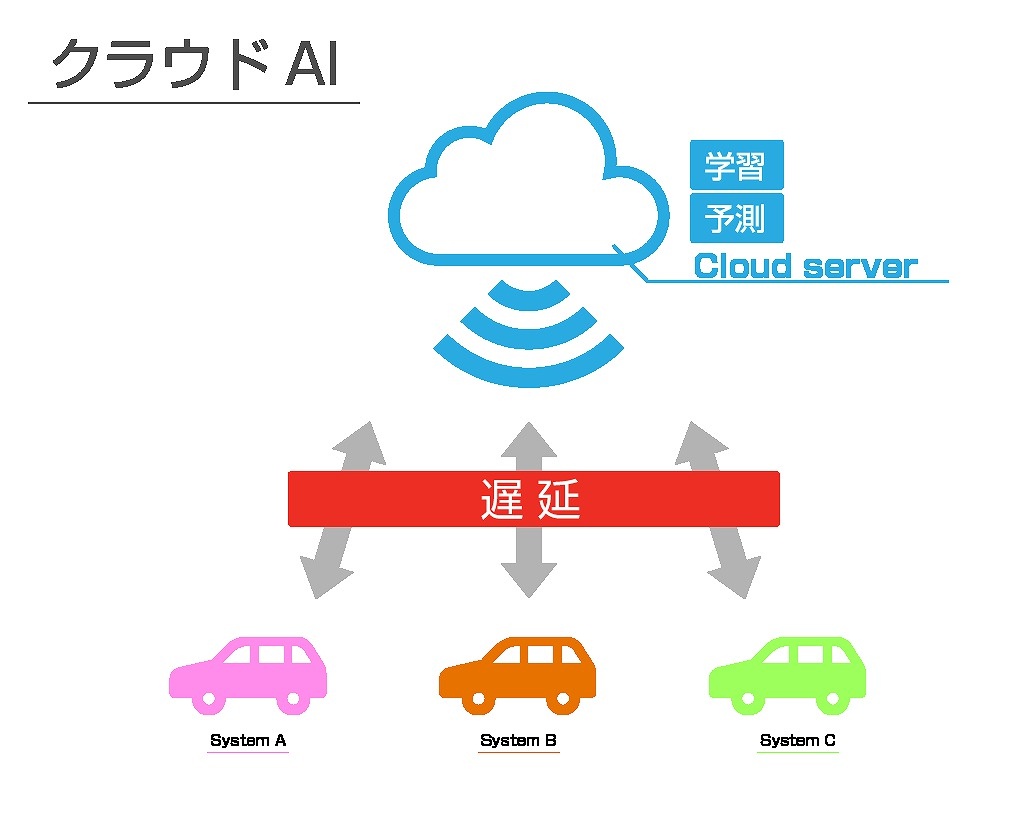

現在、AIプラットフォームといえば、グーグル、アマゾン、マイクロソフト、IBMなど、海外のITジャイアントがクラウド上で提供するサービスがほとんどだ。その大きな理由は、クラウドが機械学習を行うために最適な環境だからだ。クラウドならば大量の学習データをスケーラブルに蓄積し、それらをCPUとGPUパワーで高速処理して学習モデルをつくれる。その一方で、最近ではIoTが普及し始め、現場にある端末(エッジデバイス)が無線通信でデータを収集し、クラウドに自動でアップできる環境も整ってきた。ただクラウドが前提だと、データ量が増えるほど通信料がかさむという課題もある。そもそもデータによっては、いまだにクラウドにあげられないような機密情報もある。

またネット経由では、どうしても通信の安定性に不安が残る。5Gが普及すれば、かなり環境は改善されるかもしれないが、リアルタイム性が求められる場合、ネット越しでは高速処理も難しい。そうなると、クラウド側よりもエッジデバイス側でデータを高速処理したいというニーズも高まってくる。

エッジAIが求められる代表的な利用シーンとは?

また走行状況の変化に応じて、自動運転のパラメータの調整も必要だ。たとえば自動車のタイヤが摩耗したとき、自動車の運動形態も変わってくるため、学習しなおさなければならない。雪国でスリップしやすい路面は、都会とは状況がまったく違う。

工場の機械やロボットの予兆保全を行うケースも考えられる。ラインに導入された機器が経年劣化で異常を起こす前に予測を行い、メンテナンスを行えるようにする。事前に予測モデルを作り、機械の不調や異常の兆候をAIで迅速に発見し、アラートを投げて、ライン停止による損失を防ぐのだ。

このようにリアルタイム性が重要な処理は、できるだけ現場に近い場所で処理できたほうが有利だ。そこでIoTの進展とともに、FA機器や自動車側でのローカル処理が見直され、「エッジAI」が注目されるようになったという背景がある。

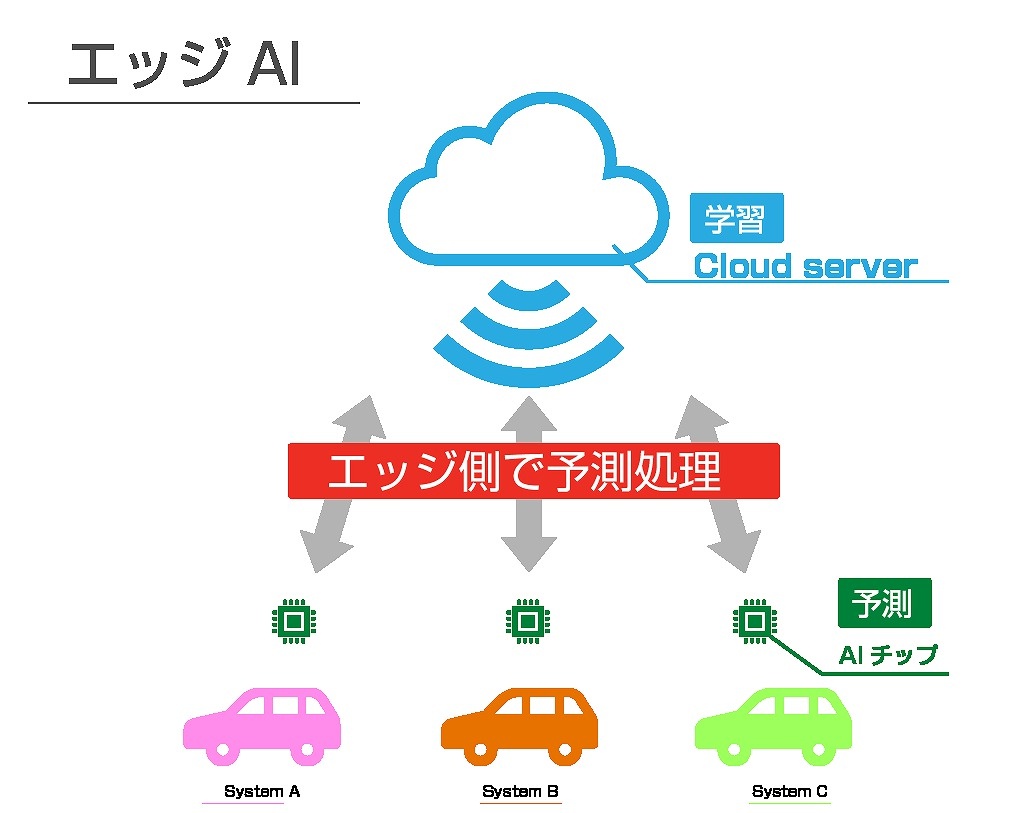

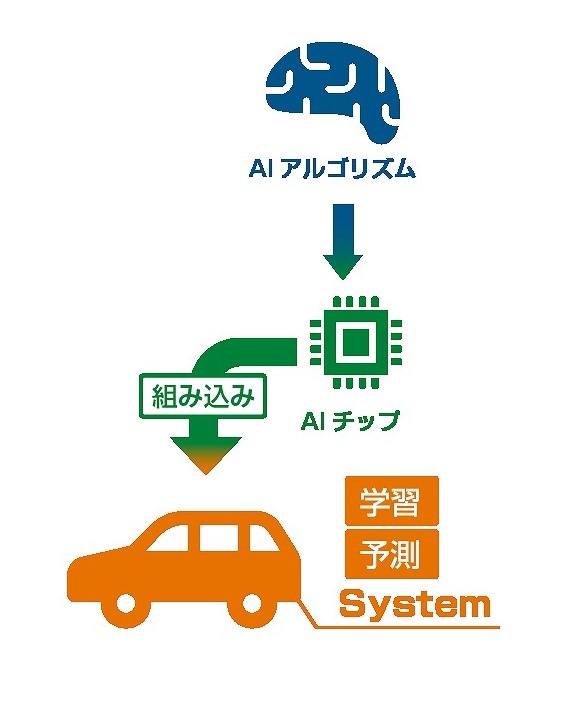

クラウドとエッジを組み合わせて学習と予測を分担する

とはいえ、エッジAIの実現は、そう簡単なことではない。現時点でスタンダードな手法は、クラウド側とエッジ側で双方のメリットを生かし、それぞれ役割を分担して、組み合わせて利用するアプローチだろう。たとえば、クラウド側でデータを大量に蓄積し、GPUのマシンパワーによって学習済みモデルをつくる。次に、そのモデルをエッジ側のデバイスに実装することで、リアルタイムに流れる現場のデータから、予測や判定を行うという方法だ。

前述のように、この手法についてはGAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)やIBM、マイクロソフトなどの大手ITベンダーが取り組んでおり、自社プラットフォームをユーザーに提供している。

これらで採用される機械学習の共通点は、いま主流のディープラーニング(深層学習)を利用していることだ。ただし、ディープラーニングは、行列計算を行うため、並列分散処理に向くGPUが使われている。しかし、まだGPU自体の値段が高く、計算コストもかかるので、いまはエッジ側でフル活用するのは厳しいという課題を抱えている。

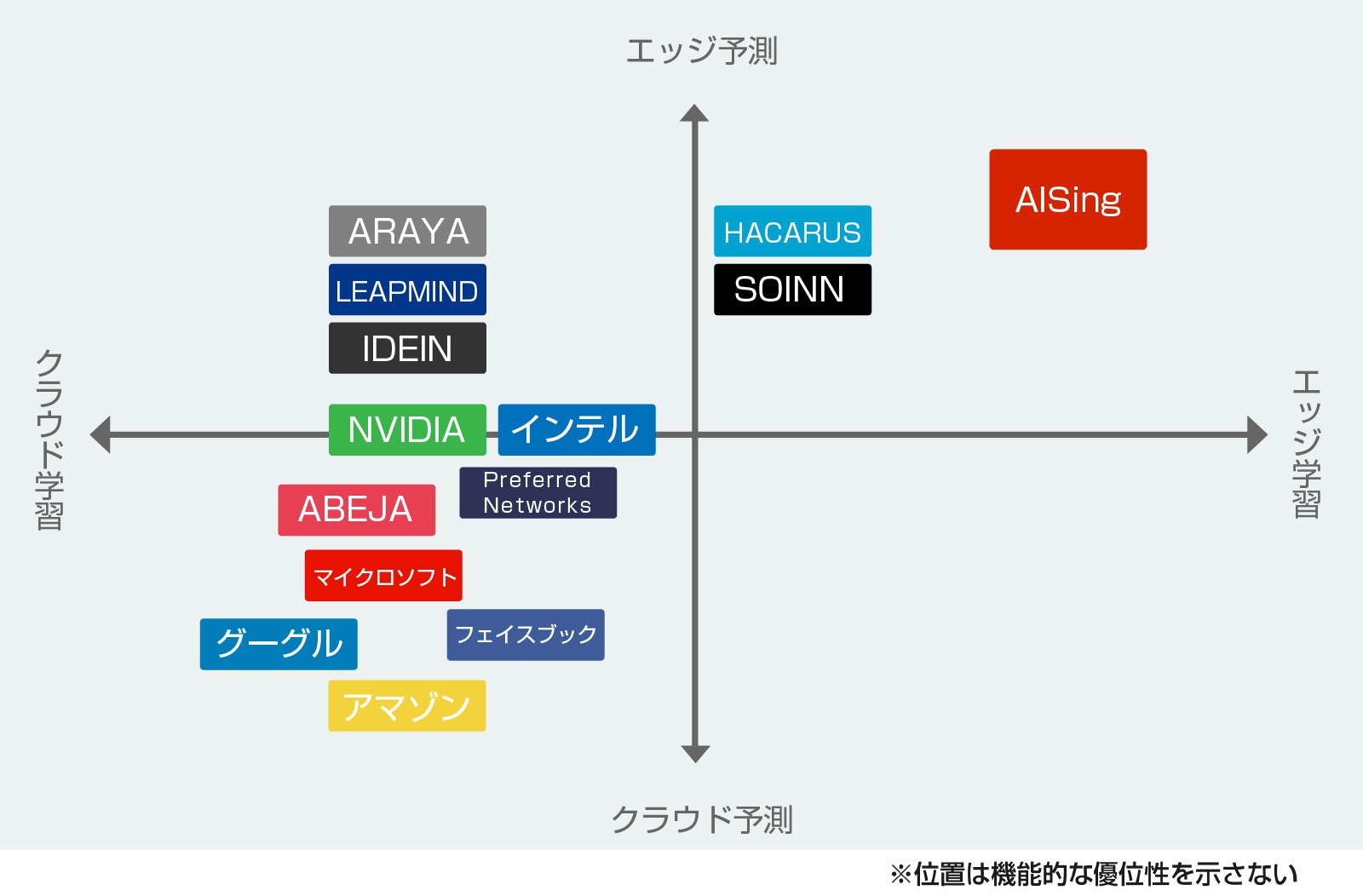

いま業界のエッジAIの主要プレイヤーはどうなっているのか?

では、いったんここで、エッジAI向けのハードウェア・プレイヤーはどうなっているのだろうか。それをまとめたのが以下の図だ。ハードウェアでは、グーグルがAI専用チップ「TPU」(Tensor Processing Unit)をエッジ用に小型化した「Edge TPU」を発表。同社のIoTサービス「Cloud IoT Core」を補完し、軽量化した機械学習フレームワーク「TensorFlow Lite」で30fpsの動画に対応し、機械学習の推論モデルを動かせる。高速道路などのライブカメラに組み込み、交通状況をリアルタイム分析できる。

Ideinは、高度なセンシング技術を利用したIoTシステムを安価に構築できるプラットフォームサービス「Actcast」のα版を発表している。 Actcastは、画像認識の処理をRaspberry Piなどのエッジデバイス上で実行でき、 要約データのみをネット越しにクラウドへ送信する。

バイドゥは、エッジAIアプリ向けの「Baidu Brain AI Hardware Platform」として、ザイリンクスの「MPSoC」をベースに開発した「EdgeBoard」を発表している。同社の実証モデルや、ユーザーが開発したモデルを迅速に実装できるのが特徴で、スマートビデオによるセキュリティ監視や、先進運転支援システム、次世代ロボットを含むエッジ・アプリの開発が可能になるという。

NVIDAもこの領域を強化しつつある。3月に開催されたGTC2019でJetsonシリーズにエントリーモデル「Jetson Nano」を加えることを発表。これまで同シリーズは決して安いものでなかったが、Nanoは129ドルと非常に安価になった。サイズも小さく(70×45mm)、同社製品で最も消費電力(5W/10W)を抑えている。

Jetsonは、たとえば土木・建設のプロセスを最適化するコマツの「スマートコンストラクション」で、測量サービス「Everyday Drone」にも利用されてきた。専用ドローンと共に使われる「EdgeBox」にJetsonが内蔵され、点群データ作成から不要物の除去処理まで、エッジ側で高速処理後にクラウド側にアップ。従来は1日を要した測量が、わずか数十分で処理できる。Jetson Nanoのような安価な製品が登場したことで、よりドローン測量も普及するだろう。

クラウドと連携することなくエッジ側で学習

これまで述べてきたように、ディープラーニングは基本的に大量データを使って学習させる必要があるため、エッジ側で機械学習を行うには負荷が掛かりすぎるという課題がある。こうした課題に応えるため、ディープラーニングではない新たなアルゴリズムで解決しようという動きもある。この中で注目を集めているのがエイシングだ。エイシングは、2018年8月に「大学発ベンチャー表彰2018~Award for Academic Startups~」において、経済産業大臣賞を受賞し、AI業界で注目を浴びている岩手大学発のスタートアップだ。

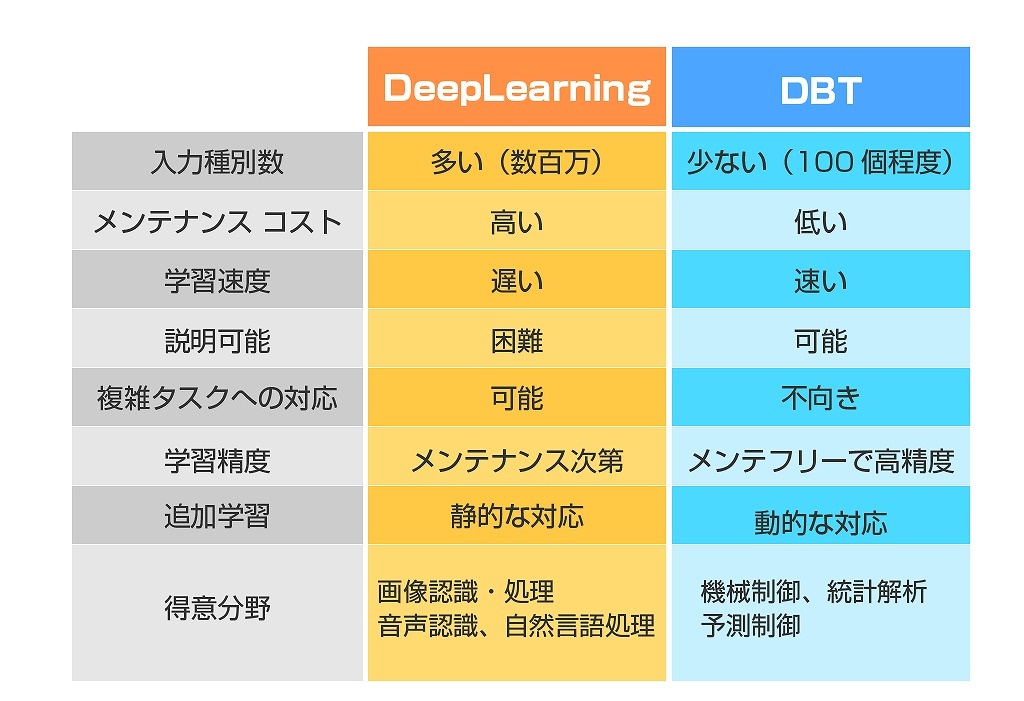

同社はクラウドを介さず、リアルタイムで自律学習できる独自AIアルゴリズム「DBT(ディープ・バイナリー・ツリー)」を開発した。

エイシング 代表取締役CEOの出澤純一氏は「DBTは、大規模な計算環境を必要とするディープラーニングとは異なるアルゴリズムです。ディープラーニングは、認識を司る頭頂葉的な働きに近く、DBTは反射的に反応する小脳的な働きに近いイメージです。DBTにより、従来までクラウド側で担当していた学習モデル作成を、現場のエッジ・デバイスで行えるようになりました」と語る。

DBTは、クラウドと連携することなく、エッジ側で学習し、 超軽量動作・高速データ処理・ リアルタイム学習・ スタンドアローン(自律学習)というエッジAIに適した特徴を有している。

「これらの特徴から、工作機械やロボットなどの経年劣化の補正、モータなどの製品や、環境変化の個体差を補正できるようになりました」(出澤氏)。

つまり同社では、エッジ側の計算環境を高めるアプローチではなく、 機械制御に特化した学習をするために、小変量データを利用し、エッジ側での学習と予測を、たとえばRaspberryPiでもマイクロ秒オーダーで実現できるという。

新アルゴリズムでエッジAIに取り組むスタートアップ

エイシングのほか、いくつかの注目企業を上げると、東工大発のSOINN(ソイン)や、海外ではFalkonryなどが挙げられる。SOINNは、データを与えることで自ら育つ人工知能という点でDBTと似ている。ノイズが混入したデータでも、そのまま学習データとして活用でき、学習が進むと、あらゆるデータの自動分類や予測を高精度に行えるほか、多くの機器の自動制御も行える。少しの計算で学習できるため、市販PCで数分から数時間ほどでビッグデータを処理したり、スマホでの学習も可能だ。

SOINNは「GNG(Growing Neural Gas)」と呼ばれるアルゴリズムを参考に、大脳皮質の視覚野をモデル化した自己組織化マップ「Self-Organizing Map」(SOM)を組み合わせたもので、追加学習が可能な「オンライン教師なし」の学習手法だ。

熊谷組はSOINNを導入し、建機をAI制御で自動走行させることに成功している。カメラ画像で事前に教示運転を行い、経路データを作成する。AIは経路の始点・終点の位置、土砂積込み、土砂廃棄などの目標を考慮し、コスト・時間が最小となる運行計画パターンを生成。あとは作業者が始動させるだけで、AIが複数の建機の進行・停止を判断し、効率的に所定作業を達成する。

また、Falkonryは米国のベンチャーだが、従来の予兆保全だけでなく、予兆オペレーション(Predictive operations)という概念を提唱。同社は、製造プロセスの品質に関する原因まで踏み込んで、的確なコントロールができるAIソリューションとして「Falkonry LRS」を開発している。

Falkonry LRSも、特徴抽出にディープラーニングを使わず、「独立成分分析」(Independent Compornet Analysic)と呼ばれる信号処理アルゴリズムを応用している。最近ではエッジ側に配置し、リアルタイムの予兆を行うソリューション「Falkonry Edge Analyzer」も発表した。

このように、エッジ側で機械学習まで行える技術を持っている企業は、まだ数少ない。しかし、ますますエッジ側でのAI処理が重要になっている現状では、エイシングやSOINNなどのように、従来にはないアプローチでエッジAI市場を切り拓くスタートアップも現れてくるだろう。

製造業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR