- 会員限定

- 2021/07/23 掲載

コンテナとK8sの構築手法、ガートナーが勧めるクラウド・ネイティブな組織編成とは

コンテナが支持される技術的理由

コンテナやKubernetesへのIT部門の関心はここ数年で急速に高まり、ガートナー ジャパンに寄せられる質問は年間で数千件に達している。こうした中、ガートナーでは両技術を本番環境で利用する企業は2021年中にグローバルで3割に達し、25年には8割を超えると予測する。ガートナー ジャパン バイス プレジデント アナリストの桂島航氏によると、両技術へのこれほどの支持は、それらの技術特性を理解することで容易に把握できるという。まず、コンテナを端的に説明すると、すでに一般的な仮想化技術の1つだ。ただし、物理サーバ上への仮想サーバの集約によるコスト削減を目的とした仮想化とは性格が大きく異なる。目指すのは、ビジネスとその基盤となるアプリのスピード向上だ。

桂島氏は、「仮想マシンは立ち上げ後、利用できるようになるまで早くて数分、遅くて1日を要し、システムの柔軟な見直しに向けたアジャイルやマイクロサービスを支える技術としてスピード不足です。対してコンテナはほんの数秒で利用環境が整い、それだけ変更を加速させられます」と説明する。

インフラ視点では、仮想マシンよりも軽量で、プラットフォーム間での可搬性も高いことから、システムの統合度を高めらえることもメリットだ。のみならず、アプリ視点でも、マイクロサービスやDevOpsとの相性も良く、開発生産性もそれだけ高められる。これらの特性が、変化対応力の強化が叫ばれる中で支持される原動力となり、米国では、PoCや計画段階にある企業も含めると、すでに8割がコンテナ利用に着手しているという。

コンテナ連携のためにデファクト技術がKubernetes

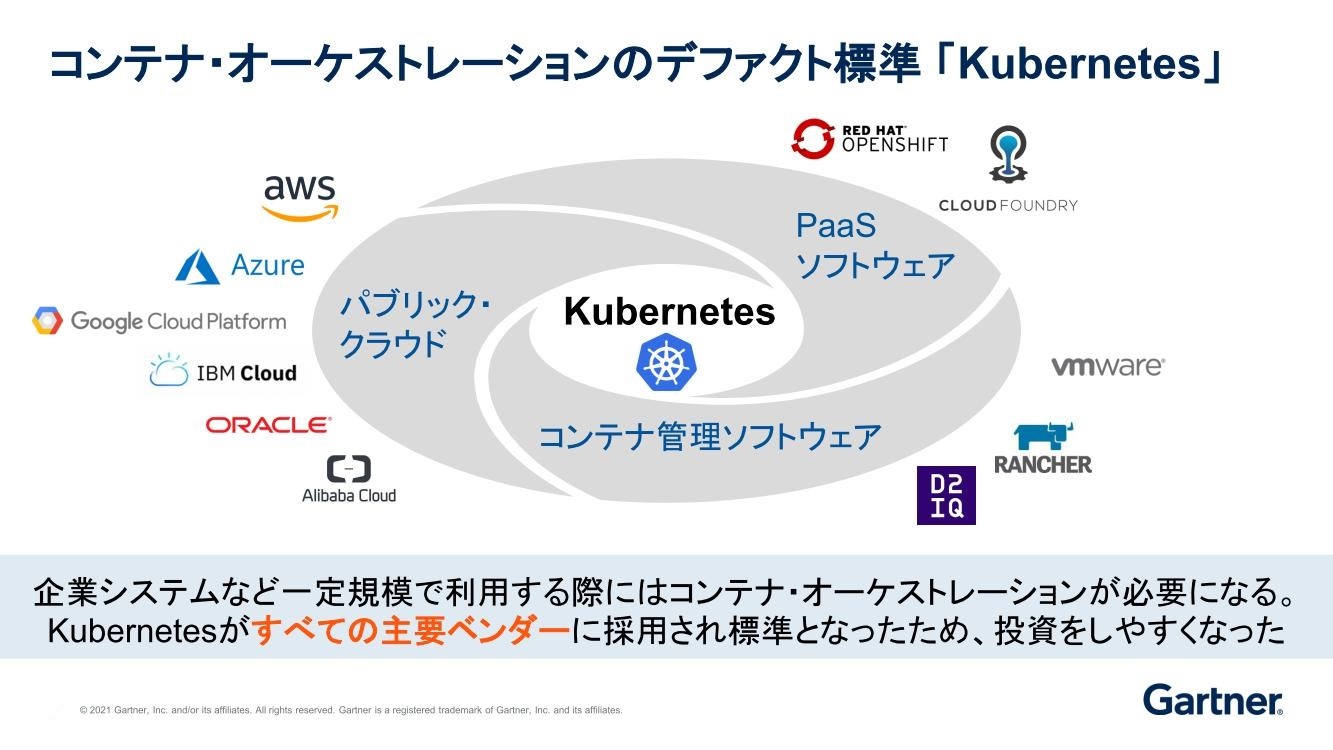

一方のKubernetesは、一定規模以上のシステムでコンテナを連携させるためのデファクト技術と言える。パブリッククラウドのAWSや、PaaSソフトウェアのRedHat OpenShift、コンテナ管理ソフトのVMwareなど、主要なベンダー製品のすべてに採用されている(図1)。Kubernetesを扱えるエンジニアもそれだけ多く、また、技術的な将来性の高さから投資も進むことで、機能は急速に高度化を続けている最中だ。その活用を進めるにあたって大切なのが、コンテナに合ったユースケースの選択だ。ガートナーの調査によると、現在、コンテナは「新たなアプリ開発(73%)」「マイクロサービスのアプリ(55%)「クラウド・ネイティブの基盤(51%)」で採用されるケースが多い。この結果を基に、「まずは、いわゆるモード2の新規アプリの開発から着手し、自社の成熟度に合わせてユースケースを拡大させていくことが自然な流れになります」と桂島氏はアドバイスする。

具体的には、AIやIoTを活用した、“スピード”が重視されるクラウド・ネイティブなアプリでの開発に採用し、近代的なアーキテクチャーと組み合わせて高いスケーラビリティの確保に取り組む。

そこでの経験を踏まえ、開発生産性の向上やハイブリッド化に向け、仕組みが単純な既存システムのコンテナ化を推進する。そこで社内システムの知見を蓄積したうえで、旧来からの一枚岩のシステムをマイクロサービス化し、コンテナに実装させ、柔軟性やスピードを高めるという具合である。

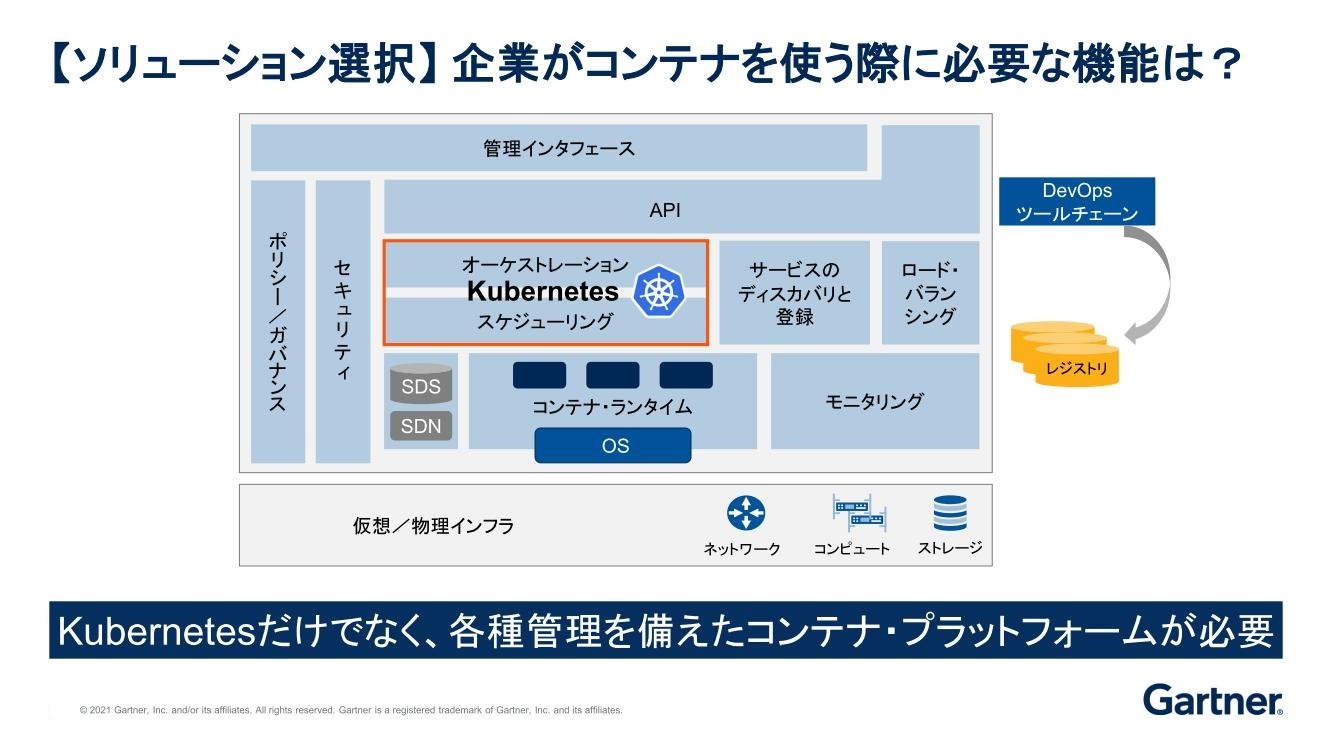

ただし、コンテナを使いこなすには、管理ソリューションを別に用意する必要があるという。コンテナ管理プラットフォームのアーキテクチャーは多様な機能で構成され、Kubernetesのオーケストレーション機能やスケジューリング機能はその一部をカバーするに過ぎない(図2)。

「管理機能は自身での整備や運用は、機能の多さと平均で3カ月に一度という更新頻度からとても大変です。そこでガートナーでは、事前インテグレーションされたパッケージやサービスを推奨しています」(桂島氏)

【次ページ】IT組織の見直しもコンテナ活用に向けた“鍵”に

サーバ仮想化・コンテナのおすすめコンテンツ

サーバ仮想化・コンテナの関連コンテンツ

PR

PR

PR