- 会員限定

- 2021/09/22 掲載

DXの正体はかつての〇〇、なぜ「日本型システム」は相性が悪いのか? 篠﨑教授のインフォメーション・エコノミー(第138回)

-

|タグをもっとみる

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

目の前の危機への対応、次なる変化への対応

連載の第136回でみたように、かつて称賛された「日本型システム」は、1970年代のドル・ショックや2回の石油危機、1985年のプラザ合意後に襲われた円高不況など、数々の危機を乗り切る場面で威力を発揮した。価格メカニズムによる資源配分の仕組みが混乱した際に、市場の失敗を補完するメカニズムが機能したからだ。市場経済を基本としつつも、「場としての市場」で市場原理を弱め、組織原理を強めた成果といえる。

確かに、危機に直面した企業が緊急避難的対応として、社員の身分を残したまま従業員を別の会社に出向させれば、失業を抑えることができる。目の前の危機に対する短期的対応としては、個人の生活と社会の安定にとって、望ましい取り組みに違いない。

だが、危機を乗り切った後の新たな展開に際しては、これが裏目に出やすい。労働市場での「失業と採用」を通じた市場原理の人材移動に比べて、旧来型の企業や産業から新たに勃興する企業や産業への人材移動が緩慢になるからだ。

結果的に生き残った企業自身の変革も遅れてしまうことになる。

IT投資増勢の水面下で解雇と採用の同時進行

前回言及したように、危機の中では次の飛躍に向けた胎動も起きている。そのダイナミズムの渦中にあって、現状維持と混乱回避に優れた仕組みは、ヒト、モノ、カネといった資源配分の見直し、すなわち「変化」への勢いを削ぎやすい。危機を乗り越えた企業の業務プロセスや組織構造の見直しを知らず知らずのうちに阻んでしまうのだ。特に、雇用の面で現状維持の力学が強く働くと、新技術の導入やそれに伴う仕組みの見直しが中途半端になってしまう。

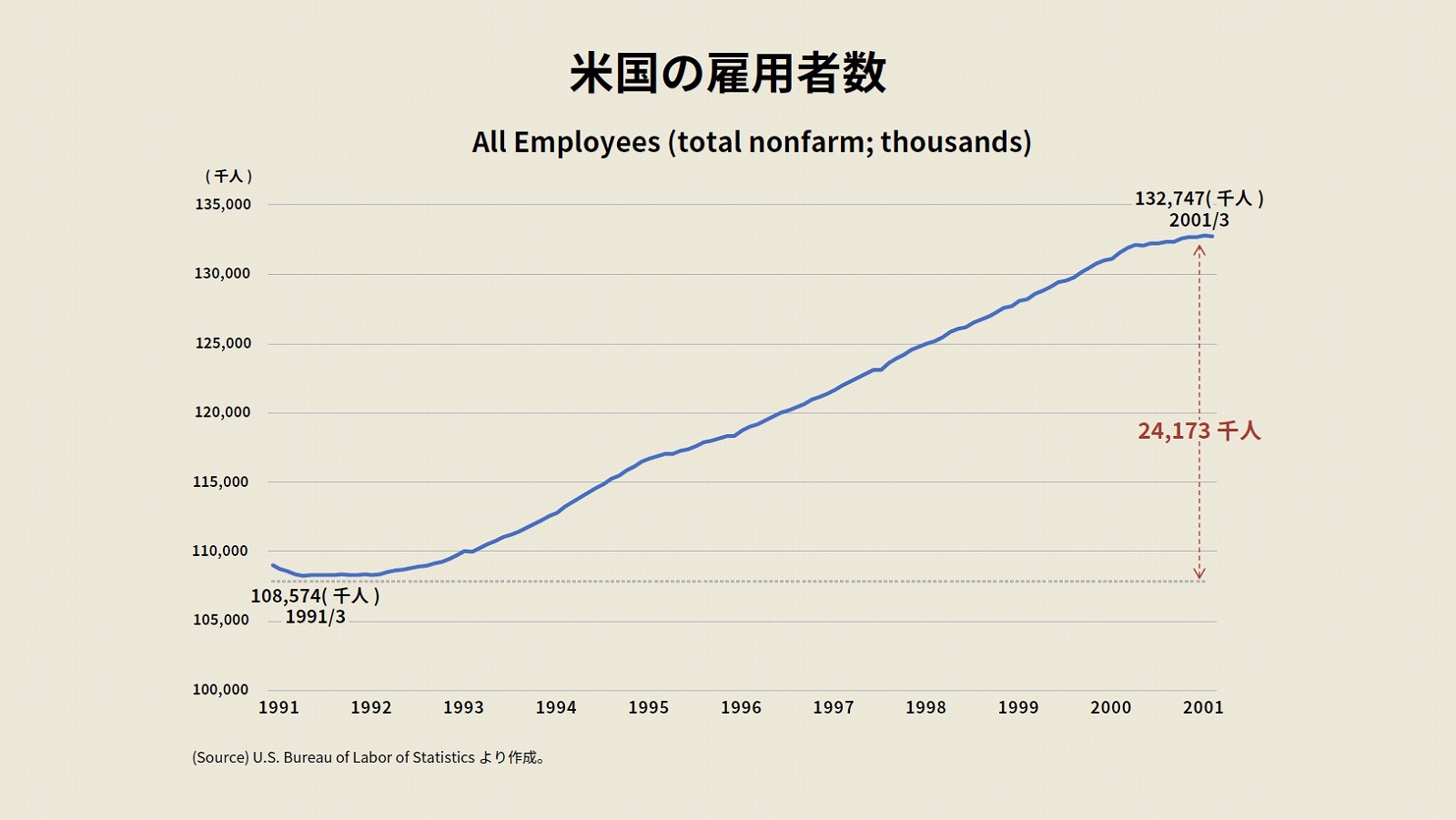

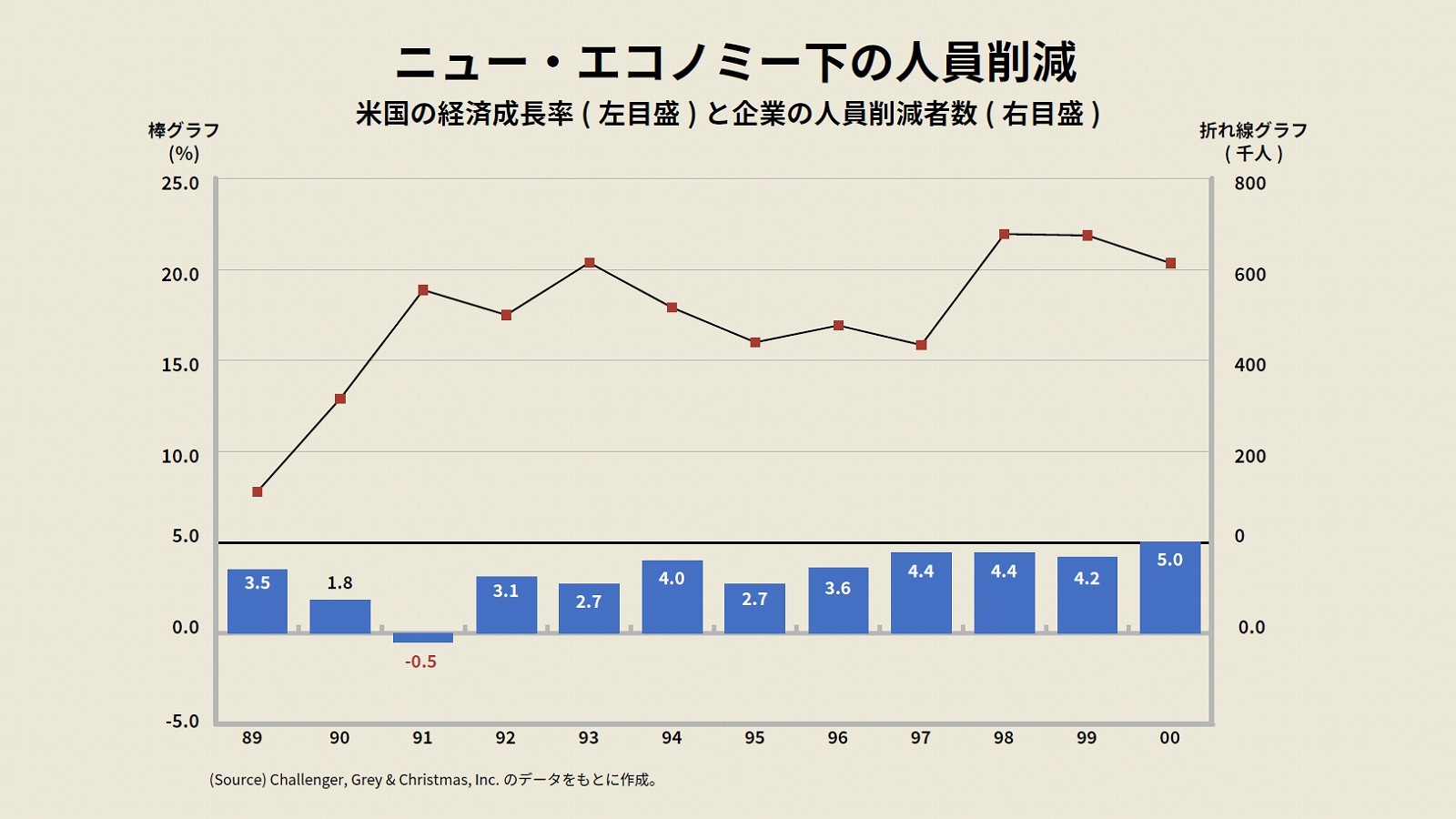

一方、連載の第46回で解説したように、IT投資が増勢に転じた1990年代の米国では、雇用は年平均で250万人程度増加していたが、その一方で、毎年50万人から多い年には60万人を超える人員削減も行われていたのだ。同一企業の中でさえ解雇と採用が同時進行していた(図1、図2)。

企業とは、資本と労働が出会う結節点だ。技術を体化した資本に労働が組み合わさることで、業務(ジョブ)が生まれる。イノベーションで資本が変化すれば、ジョブの仕組みも変わり、労働もそれにうまく適応することが求められる。

【次ページ】今日のDXはかつての〇〇

おすすめコンテンツ

PR

PR

PR