- 会員限定

- 2021/05/31 掲載

日本企業の体質チェック法、「市場と組織」のマトリクス分析とは? 篠﨑教授のインフォメーション・エコノミー(第134回)

篠﨑教授のインフォメーション・エコノミー(第134回)

-

|タグをもっとみる

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

日本は「情報化」で称賛されていた?

コロナ禍で露呈した「デジタル敗戦」とも言われる事態は、情報革命の波に乗れなかった日本経済の取り逃した未来を象徴している。

前回の記事で見たように、1980年代までの日本経済は、半導体などの電子部品や電子機器の分野を中心としたマイクロ・エレクトロニクス化、すなわち広い意味での「情報化」が進展する中で好成績を収め、世界的にも高く評価されていた。

そうした評価の典型が『平成2年度年次経済報告(経済白書)』だ。「日本型システム」は技術開発力と変化への対応力に優れていると称賛気味に分析されていた。情報化が一段と加速する中で、技術開発に優れていたはずの日本が、なぜこのありさまなのか、疑問は深まる。

「場」と「原理」で考える「市場と組織」

マイクロ・エレクトロニクス化で輝いた日本が「デジタル敗戦」に陥った根因を探り、その本質を深く理解するには、頑健な分析枠組みが欠かせない。その手がかりは、市場と組織の枠組みに着目した産業組織論的アプローチだ。基盤となる理論としては、「取引=資源配分」に焦点を当てて市場と組織の問題を考察した今井・伊丹(1981)などの研究が有益だ。彼らは、実際に取引が起きる「場」を企業の内部と外部に整理したうえで、取引に作用する「原理」を再構成して日本型システムの特徴を分析した(注1)。

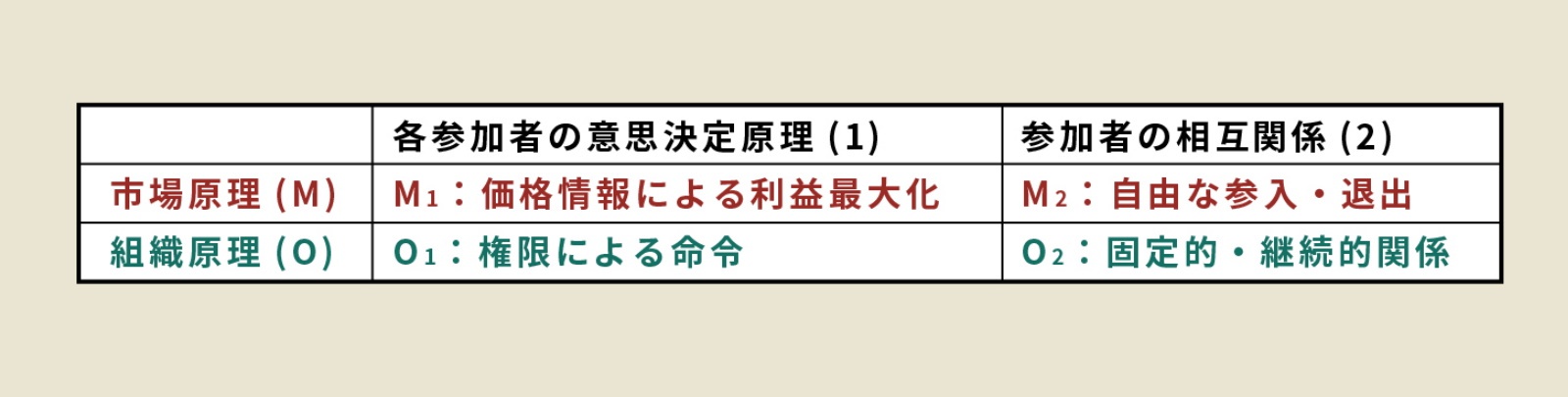

この分析枠組みでは、取引に作用する「原理」について、(1)取引参加者各人の「意思決定原理」の特徴と(2)取引参加者間の「相互関係(メンバーシップ)」の特徴に区分されている。

市場原理における「意思決定原理」の特徴は、価格情報による自由な交換での利益最大化(M1)であり、「相互関係(メンバーシップ)」の特徴は、自由な参入・退出(M2)とされる。

他方、組織原理における「意思決定原理」の特徴は、権限による命令(O1)であり、「相互関係(メンバーシップ)」の特徴は、固定的・継続的関係(O2)と定義されている(図表1)。

つまり、純粋な市場「原理」に基づく資源配分=取引は(M1、M2)という組み合せで示され、純粋な組織「原理」に基づく資源配分は(O1、O2)という組み合せで示されるわけだ。

【次ページ】「市場と組織」のマトリクス分析とは

おすすめコンテンツ

PR

PR

PR