- 会員限定

- 2020/08/21 掲載

日本の所得水準は世界の上位20位圏外へ転落、失速の根因とは 篠崎教授のインフォメーション・エコノミー(第125回)

篠崎教授のインフォメーション・エコノミー(第125回)

-

|タグをもっとみる

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

情報革命と共に低下する日本の地位

ちょうどそのころから、軌を一にして太平洋の両岸で興味深い「2つのコントラスト」が見られた。1つは日米経済の「明暗」であり、もう一つはその明暗が1980年代とは見事に「逆転」したことだ(詳細については、連載の115回で解説)。

2000年代に入ると、グローバル経済にさらなるコントラストが見られた。1つは、情報革命の勢いが、先進国だけでなく途上国も巻き込む大奔流となったことだ。世界各地でさまざまな新ビジネスが勃興し、グローバル社会は躍動感に満ち溢れた。

もう1つは、世界の躍動をよそに、日本経済にとっては「取り逃した未来」となったことだ。それを端的に物語るのが1人当たりGDP(国内総生産)の長期推移だ。過去40年間の足取りを辿ると、情報革命の本格化と共に日本の地位はスルスルと低下してきたことが分かる。

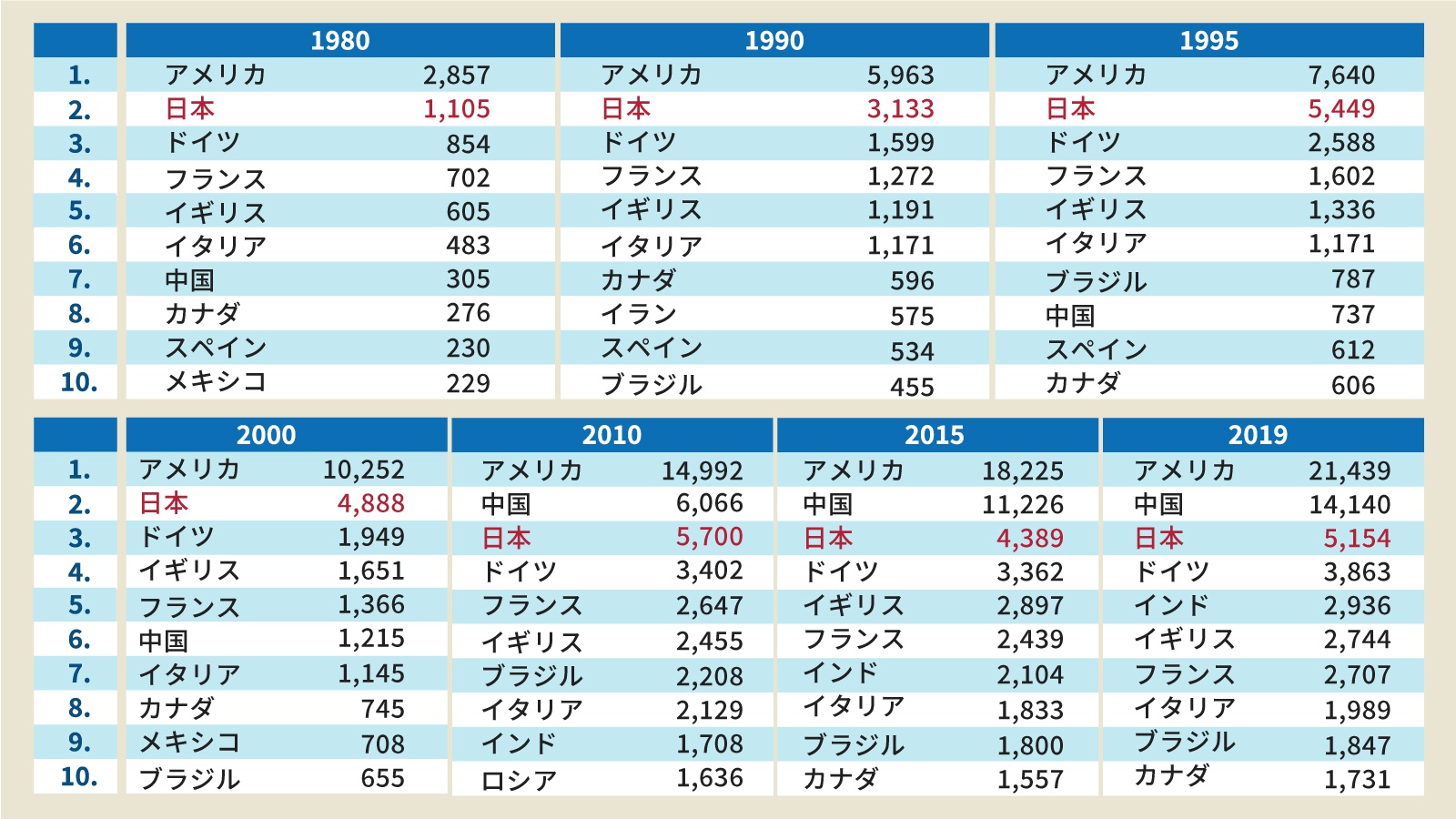

中国、米国、インドを大きく下回る日本の経済規模

まず、日本のプレゼンスを経済規模で確認しておこう。図表1はGDP(ドルベース)の上位10カ国ランキングだ。戦後復興から高度成長を経て目覚ましい発展を遂げた日本は、長らく米国に次ぐ世界第2位の経済規模を誇っていた。だが、2000年代になると、経済規模で中国に追い越された。1980年には日本のわずか4分の1に過ぎなかった中国は、この40年間でGDPを46倍に拡大、今では日本の2.7倍の規模に達し、米国に次ぐ世界第2位のプレゼンスだ。

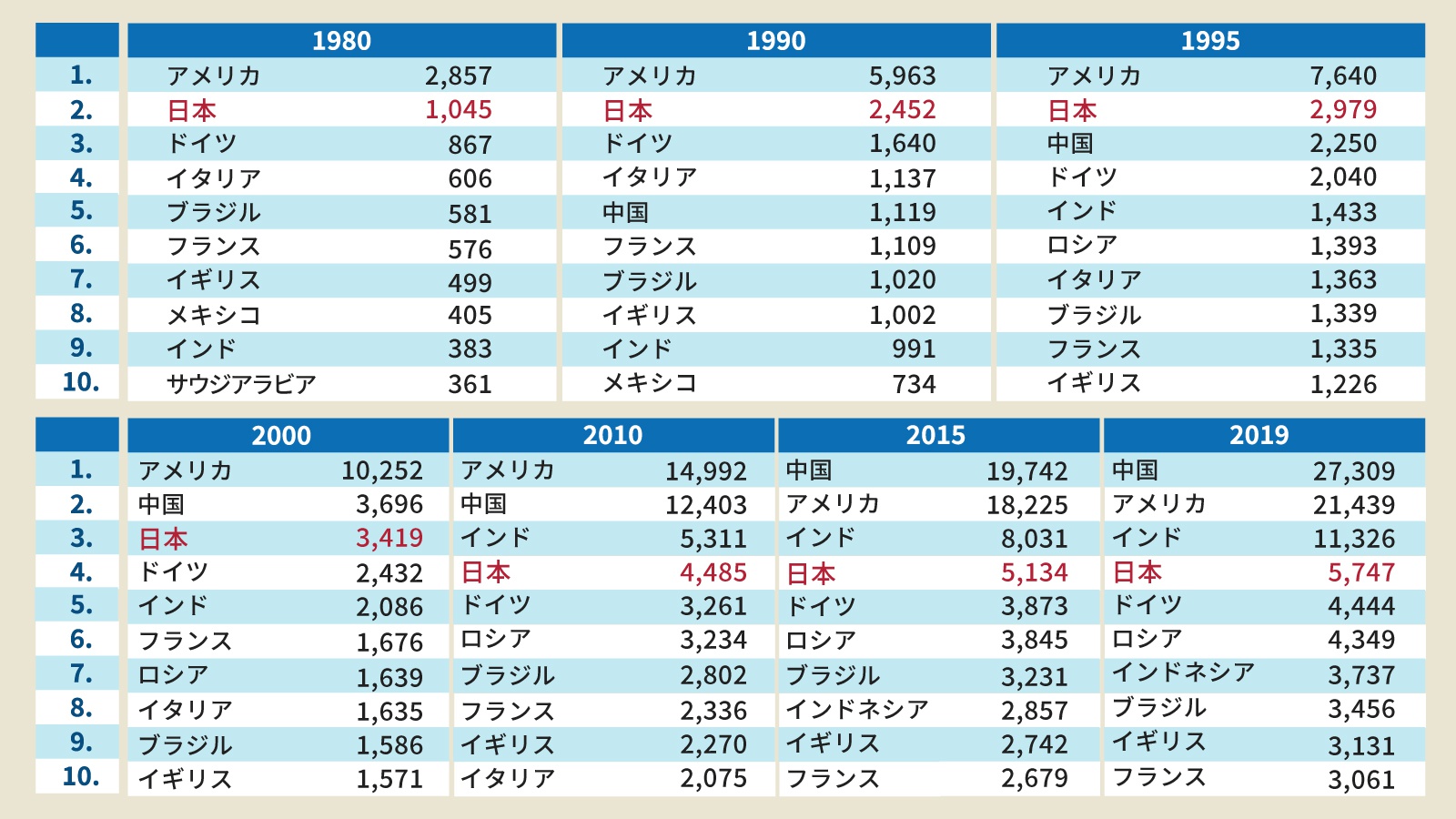

もっとも、ドルベースのGDPは、その時々の外国為替レートで値が大きく変動する。そこで用いられるのが、各国の物価水準を基準にした購買力平価だ。購買力平価で換算したGDPは、外国為替市場の乱高下による影響を取り除いた実態に近い経済の姿を映し出す。

購買力平価で換算した上位10カ国のGDPを示したのが図表2だ。このランキングの推移を見ても、日本は1990年代まで世界第2の経済規模を誇っていたことが分かる。だが、その後は、中国はもちろんインドにも追い越され、現在では世界第4位に後退している。

すでに2000年には日本を上回っていた中国は、今では米国を上回る世界一の経済規模となり、日本の約5倍だ。さらに、1980年は日本の約3分の1に過ぎなかったインドも、購買力平価換算のGDPは日本の約2倍で、米国に次ぐ世界第3位に躍り出ている。

1人当たりGDPで比較すると日本の地位は……

もちろん、GDPが拡大したとはいえ、中国やインドは日本の10倍以上の人口を擁している。したがって、所得水準や豊かさを示す指標としては、人口要因を取り除いた1人当たりGDPで比較するのがより適切だ。そこで、2019年の1人当たりGDP(=生産性)を見ると、ドルベースでは、米国の65,112ドル、日本の40,847ドルに対して、中国は10,099ドル、インドに至ってはわずか2,172ドルに過ぎない。

購買力平価で換算した1人当たりGDPを見ても、日本の45,546ドルに対して、中国は19,504ドル、インドは8,378ドルとかなり低水準だ(基準となる米国は65,112ドルで市場の外国為替レート換算と同額)。

だからといって、日本の地位が安泰というわけではない。日本の1人当たりGDPは、米国に次ぐ地位を維持しているわけではないのだ。それどころか、かつて世界のトップクラスに位置していた日本は、今では上位20位のランキング外にまで滑り落ちている。

【次ページ】2000年に世界2位の日本、今では20位圏外に

おすすめコンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR