- 会員限定

- 2023/01/24 掲載

ウクライナ侵攻や米中対立、激動続く2023年に「失われた30年」からどう脱する? 篠﨑教授のインフォメーション・エコノミー(第154回)

-

|タグをもっとみる

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

「大転換」を本格化させる3つのポイントとは

世界が激変した2022年が幕を閉じ、新たな年を迎えた。昨年は、その年を表す文字として「戦」が選ばれたが、2023年はどのような1年となるのであろうか。今回は、新春特別号として、これから本格化するとみられる動きを読み解いていこう。コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的拡大や米中対立、ロシアによるウクライナ侵攻など、ここ数年は国際的に困難な状況が続いた。こうした情勢を受けて、インフォメーション・エコノミーの現状を長期の時間軸で位置付けると、次の3つの観点から「大転換」が本格化しつつあるとみられる。

第1に、情報化のグローバルな進展を促した過去約30年間の大枠が根本から揺らいでいること、第2に、そのことがサプライチェーンの分断と価値観の対立を深めていること、第3に、情報技術の進歩で可能になった「サプライチェーンの可視化」がこれに重なり、新たな地殻変動がみられることだ。

IT革命は冷戦終結の賜物?

まず、第1のポイントを考えてみよう。連載の第26回で解説したとおり、今から約30年前の1991年に旧ソ連邦が解体した。20世紀初頭に現れた社会主義という壮大な「仕組み」が崩れ去ったのだ。この出来事は、一見するとインフォメーション・エコノミーには無関係と思えるが、実は今日に至るIT革命の「大枠」を規定する重要な変化だった。なぜなら、冷戦終結に伴う「平和の配当」で、技術開発に関わるヒト、モノ、カネなどの経済資源が軍事関連から民生部門の情報関連にシフトし、その後のIT革命を導いたからだ。

先駆けとなった米国の「ニュー・エコノミー」は、ヒトの面では国防関連から新興ハイテク企業へ技術者の移動が、モノの面ではIT関連の企業投資やR&D投資が、カネの面ではベンチャー・キャピタルなど民間資金の流入が、それぞれ大きな原動力となった。

市場経済が中印を育てた

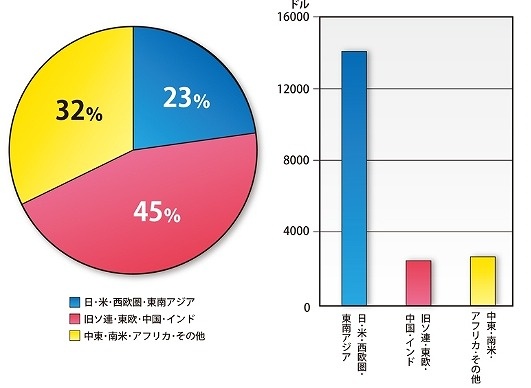

「平和の配当」は「IT革命」に加えて「グローバル化」のけん引力にもなった。中国、インド、東欧圏など当時の人口で世界45%の旧社会主義諸国が市場経済へ移行したことで、それまで人口比でわずか23%にすぎなかった市場経済圏が一気に拡大したからだ(図表1)。これにより、ヒト、モノ、カネの最適資源配分が、グローバルな規模で実現可能となった。新たに市場化した経済圏の安くて豊富な労働力をうまく生かせば、大きなビジネス・チャンスが生まれる。IT革命の勢いは、この流れに並走することで加速したわけだ。

実際、パソコン製造・直販のデルや小売大手のウォルマートなど、ITを駆使してグローバルに広がるサプライチェーンを巧みに構築した企業は、1990年代以降に事業を急拡大させた。

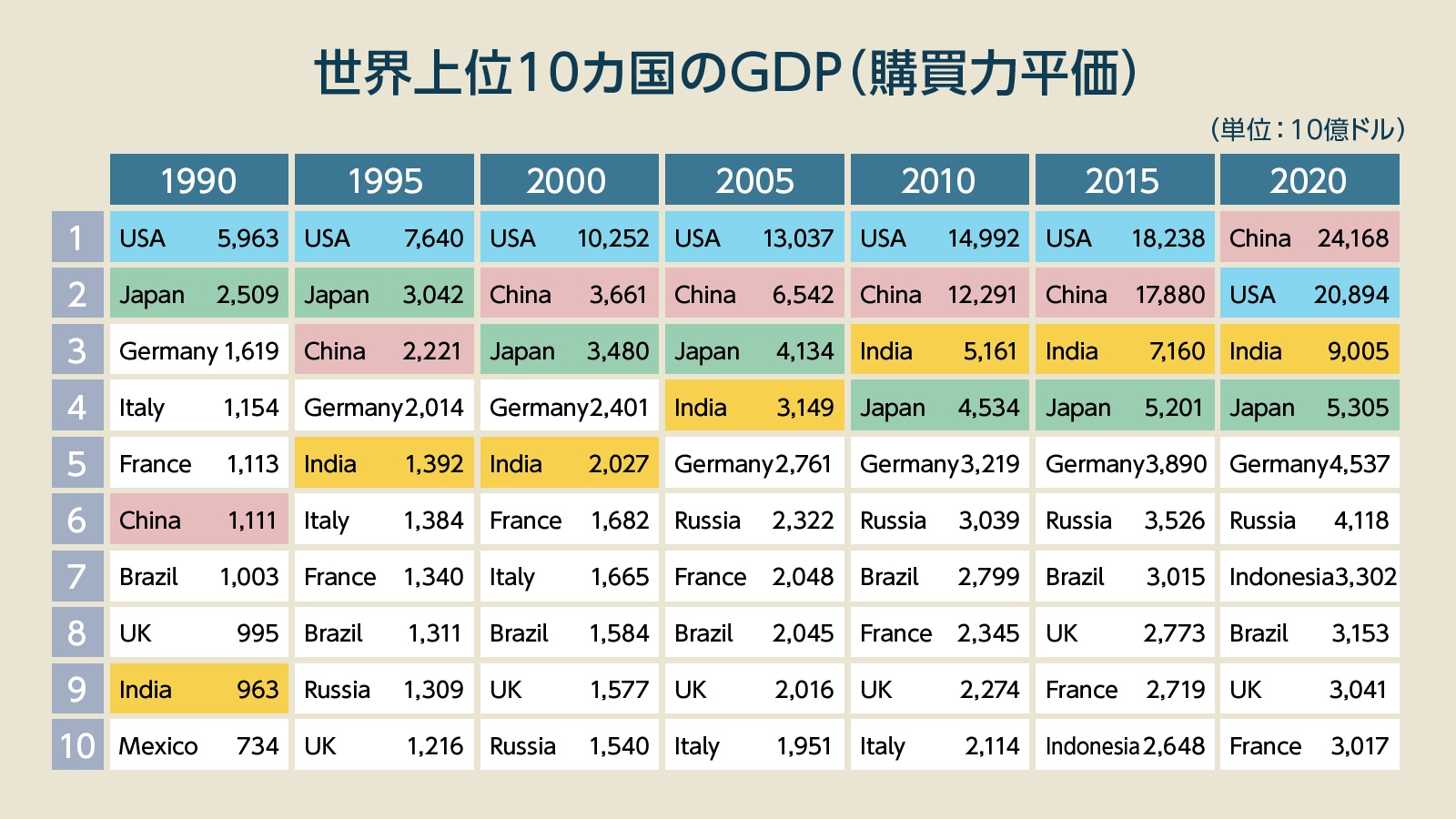

この情報化とグローバル化の波に乗って、旧社会主義圏の国々は経済発展を遂げた。その象徴が中国とインドだ(図表2)。中国はハードウェアを供給する「世界の工場」として存在感を高め、インドはオフショアリングを通じたY2K問題への対処を手掛かりに、世界のソフトウェア産業をリードする一翼となった。

【次ページ】「平和の配当」消滅とサプライチェーン分断の深い関係

関連コンテンツ

PR

PR

PR