- 会員限定

- 2010/06/16 掲載

IT投資による成長は本物か?ニュー・エコノミー論争の勃発:篠崎彰彦教授のインフォメーション・エコノミー(19)

九州大学大学院教授 篠﨑彰彦氏

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

IT投資による成長は幻想?

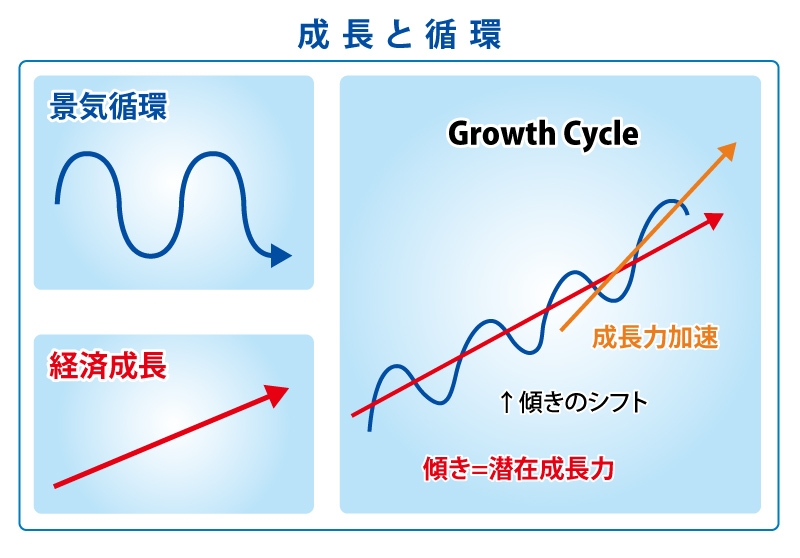

前回までみてきたように、かつては全面否定されていたIT投資の効果が、1990年代の半ばには、実証研究の一部で確認され始め、また、歴史的なアナロジーからも、プラス効果の発現は「時間の問題」という雰囲気が醸成されてきた。だが、生産性上昇率の高まりは、景気循環の要因による一時的現象過ぎないというGordon(1993)の実証分析結果も出されていたため、IT投資が生産性の上昇にプラスの効果もたらすという主張は、必ずしも全面的に受け入れられたわけではなかった。米国経済の生産性上昇率が再び向上したと判断するには、経済成長率の高さが「持続的な趨勢変化なのか、いつもどおりの循環要因なのか(注1)」を見極める必要があったのだ。実際、クリントン政権の経済諮問委員会は、1997年版の年次報告書で、2003年までの持続可能な成長率見通しを2.3%と推計したが、その根拠となった労働生産性の上昇率は、1973年から1990年までの平均値である1.1%とほぼ同水準の1.2%であった(注2)。つまり、当時の判断としては、「趨勢変化なし」とされていた。

投資主導による成長は、見方を変えると、資源動員型の投入増加で産出が増えているに過ぎないと考えることも可能だ。単なる投入増加がもたらす成長は、「収穫逓減の法則」や完全雇用による「投入の限界」によって、いずれ立ち行かなくなる。たとえば、「アジアの奇跡は幻想である」と論じたKrugman(1994)は、その理由として、アジアの経済発展が専ら労働や資本など経済資源の投入増加によってもたらされたものであり、技術やノウハウなどの伝播による生産可能曲線の持続的、自律的な拡大が起きないからだと指摘した。

これと同じ議論は、IT投資の増勢による米国経済の成長にも当てはめることができる。もしも、成長率の高まりが単にIT資本の投入だけでもたらされているならば、趨勢的な成長率の加速にはつながらず、いずれは息切れして成長率が低下してしまうことになるからだ。そうだとすれば、IT投資による成長は、一時的な「幻想」に過ぎないことになる。

【次ページ】ニュー・エコノミーとは

注1 Gordon(1993)参照。

注2 Economic Report of the President(1997)参照。

IT戦略・IT投資・DXのおすすめコンテンツ

IT戦略・IT投資・DXの関連コンテンツ

PR

PR

PR