- 会員限定

- 2025/05/02 掲載

Skypeなぜ完全終了? Zoom圧勝の裏でマイクロソフトが仕掛ける「超本気の戦略2つ」

連載:米国の動向から読み解くビジネス羅針盤

米NBCニュースの東京総局、読売新聞の英字新聞部、日経国際ニュースセンターなどで金融・経済報道の基礎を学ぶ。現在、米国の経済を広く深く分析した記事を『週刊エコノミスト』などの紙媒体に発表する一方、『Japan In-Depth』や『ZUU Online』など多チャンネルで配信されるウェブメディアにも寄稿する。海外大物の長時間インタビューも手掛けており、金融・マクロ経済・エネルギー・企業分析などの記事執筆と翻訳が得意分野。国際政治をはじめ、子育て・教育・司法・犯罪など社会の分析も幅広く提供する。「時代の流れを一歩先取りする分析」を心掛ける。

Skype爆誕・人気化から衰退まで

P2P技術(中央サーバを介さずにスマホなどの端末同士でデータのやり取りが可能な通信技術)を用いたSkypeは、2004年に正式版のサービスを開始。登場当初、高額になりがちな国際通話や、国内遠方への電話代を節約できるツールとして、PCユーザーを中心に大いに人気を集めた。音声会話のほかに、オプションで固定・携帯電話に発信できる機能もあり、後にメッセージング機能やビデオチャット機能、そしてスマホアプリも追加された。

だが、その「PCソフト」「通話アプリ」「コンシューマー向け製品」としての出自と強烈なブランド力ゆえに、2010年代のスマホアプリへの移行や、追加的なイノベーションが遅れがちとなったことは否めない。また買収元のマイクロソフトによるSkype戦略は、技術の進化に伴う方向性のブレが生じており、目標が定まらなかった。

2017年には、同じくマイクロソフトから、Office製品に組み込まれたTeamsが登場。それと前後して、遅延がより少ないライバル製品であるZoomや、Google Meet、Facebook Messenger、Slackなども続々と登場し、それぞれシェアを伸ばしてきた。同時に、従前の「ビデオ通話と言えばSkype」という消費者の認知が薄れていった。Skypeは「チャットアプリの1つ」に過ぎなくなったのだ。

こうした中、コロナ禍にリモートワークが全盛となる。ところが、Skypeの利用回数が2021年9月から2022年2月の半年間だけで10%超の3800万回も減少。競合のZoomやTeamsの2強がシェアを急激に伸ばした。こうした環境下で、マイクロソフトは2021年7月に法人向け「Skype for Business」のサービスを停止。Teamsが急成長する中、将来的にはSkype全体のサービスが中止されることが不可避となった。

なぜSkypeは終了するのか?その「2つの理由」

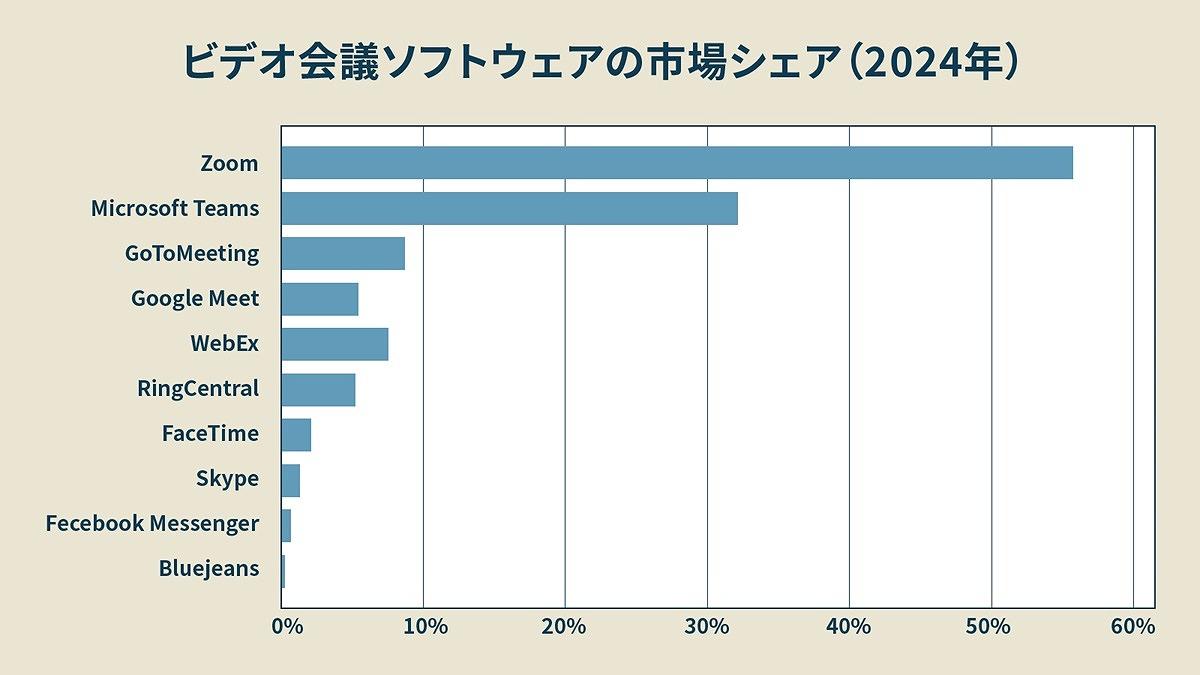

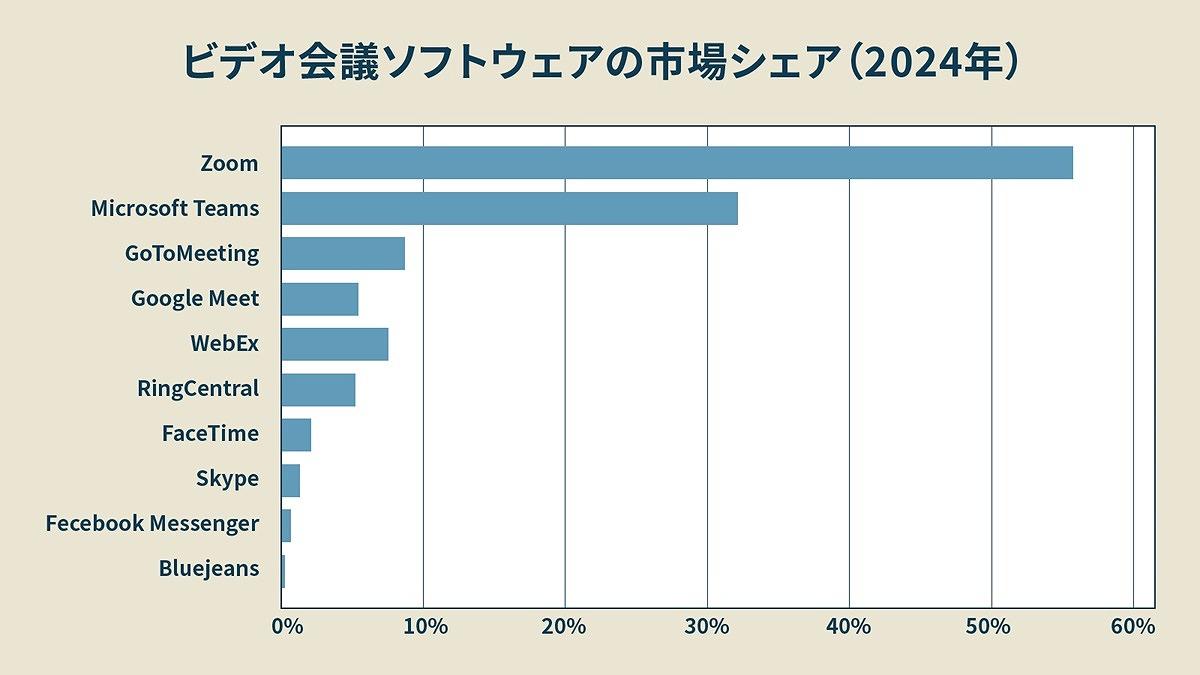

マイクロソフトがSkypeのサービスを停止した直接的な理由は、(1)市場シェアの低下と(2)採算性に改善の見込みがなかったことだと推測される。独調査企業のStatistaによれば、2024年の世界ビデオ会議プラットフォームの市場シェアの1位は55.91%とZoomが圧倒的で、2位がTeamsの32.29%、3位は米GoToが開発したGoToMeetingの8.81%、4位が米シスコのWebExで7.61%、5位がGoogle Meetの5.52%など、米国勢が強い(図1)。一方でSkypeは、6位の米RingCentralの5.31%、7位の米アップルのFaceTimeの2.16%に次ぐ8位の1.41%にとどまった(図1)。

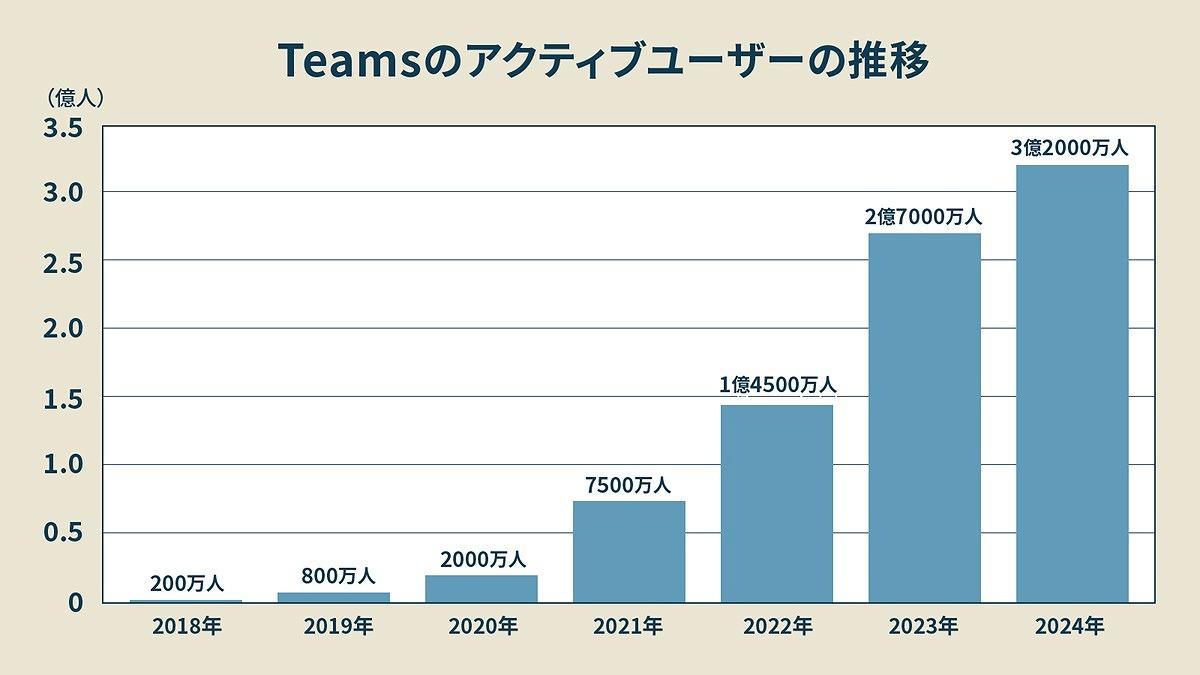

ユーザー数で見ると、Zoomは月間アクティブユーザーを発表していないものの、後発のTeamsは2024年で月3億2000万人と、圧倒的な規模だ(図2)。

他方、Skypeは2024年に3億人の月間アクティブユーザーと、それに劣らぬ数字を誇っていたことは特筆される。だが市場シェアや売上と併せてデータを見ると、実際の使用頻度がZoomやTeamsと比較して非常に少なかったことが推測される。

実際に、数字が公開された最も直近である2022年9月のSkypeの月間売上はiOSユーザーから200万ドル(約2.8億円)、Androidユーザーから70万ドル(約9,929万円)だった。このパソコンユーザー分を除く合計を単純に12倍した推定年間売上はわずか3,240万ドル(約46億円)だ。

これに対して、Zoomの2025年1月期の年間売上は46億6,500万ドル(約6,620億円)、Teamsの2023年の推定売上はおよそ80億ドル(約1.1兆円)であり、Skypeが3億人の月間アクティブユーザーを抱えながらも、まったく収益化できてなかったことが想像できる。

それでもマイクロソフトは、2025年まで完全廃止を待った。SkypeユーザーをTeamsに誘導するための時間的余裕を設けるためだ。ではマイクロソフトはなぜTeamsにユーザーを集約する判断を下したのか。そこにはプロダクト戦略の転換とAI戦略の強化が深く関わってくる。

【次ページ】Skype撤廃でわかる「マイクロソフトの2つの戦略」

ビデオ会議・Web会議のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR