- 会員限定

- 2025/07/20 掲載

GAFAも重視する「具体・抽象力」とは? 元デロイト「Sランク」人材がわかりやすく解説

1989年、広島県生まれ。慶應義塾大学理工学部情報工学科卒業。ベンチャー三田会幹事。ITベンチャー企業にて人事、IT新規事業開発をした後、ZUUに人事企画マネージャーとして参画し、東証マザーズ(現・東証グロース)市場上場前の採用・組織開発に従事。その後、デロイト トーマツ コンサルティングに経営コンサルタントとして入社。仕事ができず、解雇寸前までいくも「仕事ができる人」を研究した結果「具体・抽象力」に出会い、挽回。大手企業へのDX・組織人事高度化コンサルティング業務に従事し、合計社員数20万人以上の各業界企業を支援。上位1%の人材としてSランク評価を受ける。2022年、キーメッセージを創業。大手企業からスタートアップへ経営コンサルティング、AIやデータ分析を活用した新規事業開発や人的資本経営、M&Aコンサルティングを提供する。著書に『「解像度が高い人」がすべてを手に入れる』(SBクリエイティブ)がある。本書は2冊目の出版。

商品開発など実務面でも広い範囲でメリットがある思考法

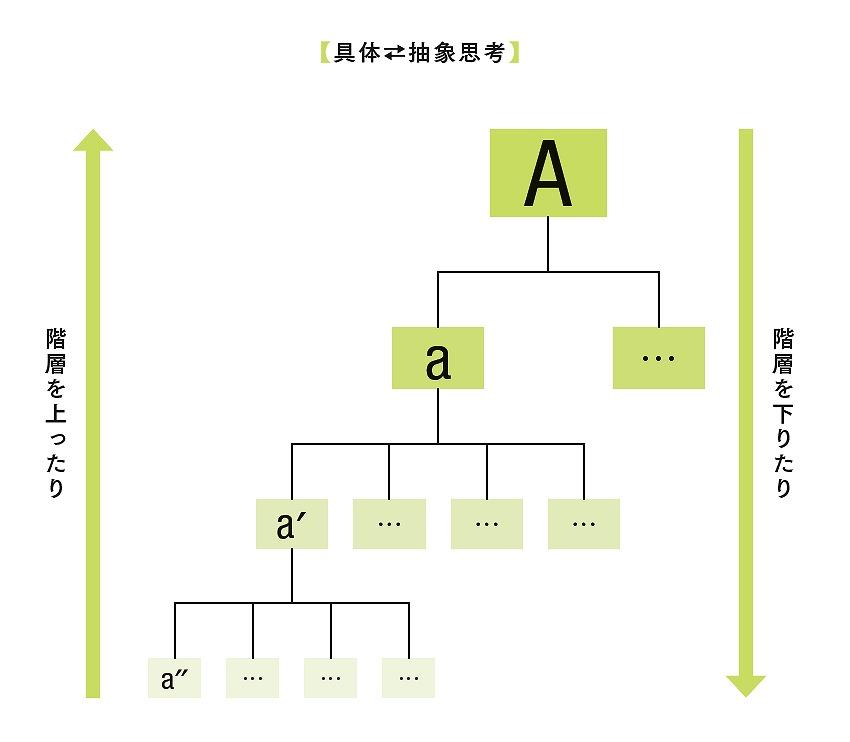

「具体・抽象思考」というのは、具体と抽象を行き来する思考法のことです。解決したい状況や伝える相手に応じて何が大切なのかを見極めて、具体と抽象を行き来しながらピントを合わせるのです。たとえば、部屋を散らかしっぱなしの子どもがいたとして、親が「部屋を片づけなさい」と怒ったとします。でも、何度言っても子どもは「もう片づけたよ」と片づけようとしない。そこで今度は「人形は上から2段目の引き出しに入れて、ブロックは3段目の引き出しに入れてごらん」と言ったとします。すると子どもはちゃんと片づけることができた……。

この事例から何を言いたいのかというと、この親は、まさに具体・抽象思考を使っているということです。「部屋を片づけなさい」という言葉は抽象的です。子どもは「部屋は片づいている」という認識ですが、まだ床に人形やブロックが置いてある。具体的に言わないと伝わらないことが多いのです。つまり、このとき親が見ている世界(抽象)と、子どもが見ている世界(具体)は異なっていたということ。そこで、子どもが見ている世界にピントを合わせるために、親は具体の世界に下りてきて、具体的にやり方を伝えたのです。その上で一緒に部屋を見ながら親から「今の床にも机にも何もない状態を『部屋が片づいた状態』と言うんだよ」と伝え、子どもが具体的に理解することで初めて「部屋が片づいた状態」という抽象的な言葉への解像度が二者間で揃うのです。

実際に著者の娘とのやり取りでも解像度を揃えながらコミュニケーションを取ることを大事にしています。

このように、具体・抽象力があると、解像度を揃えることができるため、状況に応じて適切な対策が取れ、コミュニケーションが円滑になるというメリットがあります。また、実務面でもターゲットが求めていることにピントを合わせて商品開発を行えるようになるなど、広い範囲でメリットがあると言えるでしょう。

「論理的思考力」を絶対視しているとハマる“落とし穴”

「頭のいい人」とはどのような人を指すのでしょうか?- 学歴が高い人

- 知識が豊富な人

- 論理的思考力がある人

- 地頭がいい人

色々な考え方があると思います。

どれも間違いではないでしょう。しかし私は「頭のいい人」というのは結局、具体・抽象力がある人だと感じています。なぜなら、「頭のいい人」というのは、さまざまな視点で物事を多面的にとらえ、未来を切り拓いていける人だと思うからです。

今は、AIの発展や変化の多い世界情勢などによって、未来が見えにくい時代です。ひと昔前であれば「この流れだったらこんなふうにしたらいいよね」というように、正解が見えやすかったのに対して、現在は、何が課題か、正解かわからない中、自分で課題を見つけ出し、解決していかなくてはなりません。

ところが私たちは、学校でそんなことは習っていません。最近の子どもたちは探究学習などを通して、思考力を磨く機会があるようですが、私(30代)の時代にはそんな授業はありませんでした。

私たち世代が学校教育で受けてきたのは、「1+1=2」という世界。問題を与えられ、そこには必ず1つの答えがあり、それを導き出すという訓練です。たしかに、これは論理的思考力を鍛えるという意味では有効です。けれども、私自身は、論理的思考力だけではビジネスシーンで壁にぶち当たってしまいました。ビジネスの現場は、数字や論理では解決できない曖昧さを大いにはらんでいるからです。ここに、論理的思考力を絶対視することの落とし穴があると感じています。 【次ページ】GAFAやコンサルなどでも求められている思考プロセス

人材管理・育成・HRMのおすすめコンテンツ

人材管理・育成・HRMの関連コンテンツ

PR

PR

PR