- 会員限定

- 2025/10/15 掲載

AIが基礎的な仕事を奪った結果…若手に「難しい仕事」だけが残される深刻な危機

デロイト トーマツ コンサルティング テクノロジー・メディア・通信(TMT)ユニット 兼 モニターデロイト ディレクター、神戸大学非常勤講師(新規事業開発)。1989年生まれ。飛び級で大阪大学大学院 経済学研究科 経営学・金融工学専攻修了 経営学修士(MBA)。2013年にデロイト トーマツ コンサルティングに入社。長期ビジョン構想、事業戦略策定、新規事業開発、企業再生、M&Aのほか、欧州・アジアにおけるグローバル戦略展開、グループ組織再編にも従事。ファーム内で数パーセントの人材に限られる最高評価(Exceptional)を4年連続で獲得、複数回の年次スキップを経てディレクター職に昇格。デロイト トーマツ グループを対象とした「ロジカルシンキング」研修講師を担当し、外部企業向けにも研修プログラムを提供。新卒・中途入社社員の採用や人材開発にも携わっている。著書に『目的ドリブンの思考法』『シン・ロジカルシンキング』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。X(旧Twitter)アカウント @andymochizuki でコンサル式仕事術なども配信中。

コンサルティング業界に“異変”…何が起きているのか

僕がコンサルティングファームに入った頃と比べると、今、明らかに感じる変化がある。それは、コンサルティングの仕事が格段に難しくなっている、ということ。プロフェッショナルとしてクライアントに価値を提供することが、以前よりも相当に高い水準で求められている。その背景では、何が起こっているのだろう?

まずは、クライアント自身がこの10年で大きくその能力を高めてきたことがある。コンサルティングファームとの協業を通じて、あるいは書籍やセミナーなどを通じて、経営に関するノウハウをどんどん蓄積し、昔はコンサルタントだけが知っていたようなフレームワークや分析手法も、今では多くのクライアントが当たり前のように使いこなしている。クライアントとも「競合と自社のポジショニングはどうなってる?」とか、「バリューチェーンの設計は?」といった会話が、当然のように交わされる。

ほかにも、クライアントとコンサルティングファームの情報の非対称性が縮小したことがある。オンラインメディアの普及や翻訳技術の進化も相まって、海外の最新情報もほぼタイムラグなしに日本語で手に入るようになった。かつては、グローバルファームだけが持っていた情報ネットワークに、クライアントでもアクセスができるようになってきている。ちょっと調べたくらいでは、「それくらいのことは知っています(そこから具体的にどうすればいいんですか?)」となってしまう。

そして、やはり経営課題がどんどん複雑化し続けているということがある。クライアントが自社で解決できるような簡単な問題は、コンサルティングファームに持ち込まれない。僕らが解決を求められるのは、クライアントがノウハウを蓄積し、情報を集めても、なお解決できないような難問ばかりだ。これらの問題には、最新の経営理論、テクノロジーの進展、規制の変化、社会の複雑な潮流など、さまざまな要素が絡み合っている。少し考えたくらいで、すんなり解決できるものではない。

そんな状況の中で、僕たちコンサルタントは、どうやって価値を発揮していけばいいのだろう?

もう、昔のように「知識」や「情報」だけでは、クライアントを満足させることはできない。知識と知識を結びつけ、新たな洞察を生み出すこと。情報を鵜呑みにするのではなく、その背景にある本質を見抜くこと。そして、複雑に絡み合った問題を解きほぐし、クライアントとともに個有の解決策を創り上げていくこと──。

そう、僕たちは今、プロフェッショナルとしての真価が問われる時代に生きている。

表向きは余裕そうに見える人だって、実は内側では…

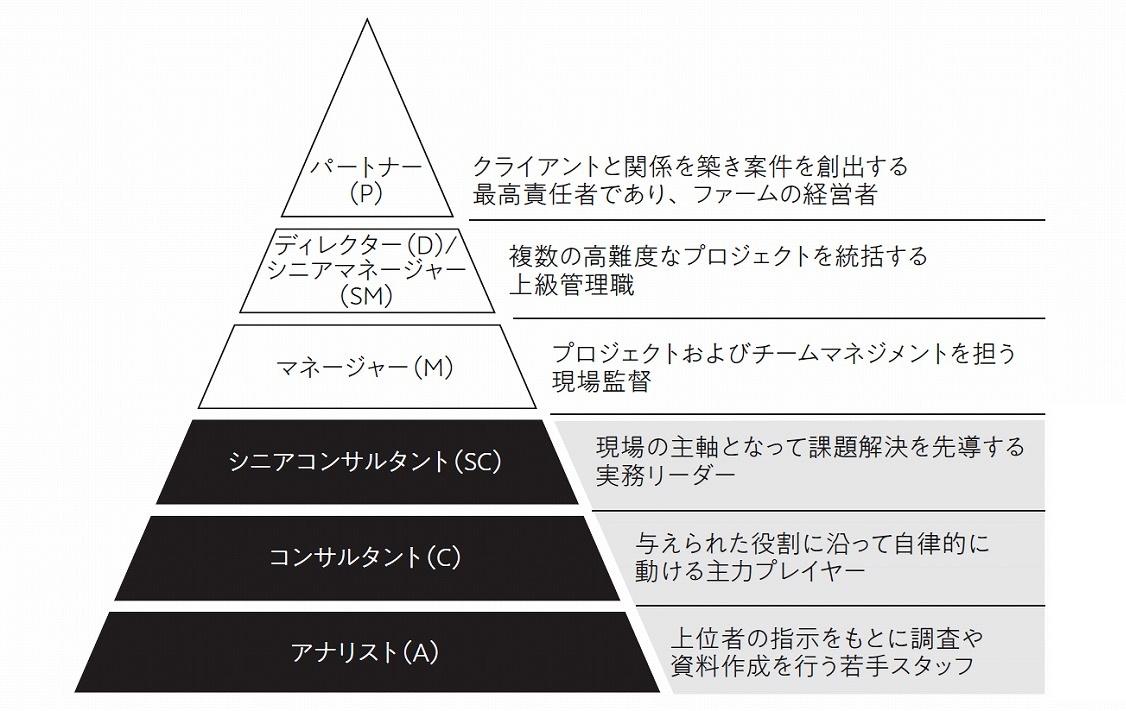

コンサルティングファームでのキャリアは、外から見ると謎めいたものに見えるかもしれない。しかし、実際には、シンプルにランクによって役割が決まっている。ファームによって呼び方や階層の違いは多少あるが、だいたいはこんな感じだ。アナリスト(A)、コンサルタント(C)、シニアコンサルタント(SC)、マネージャー(M)、シニアマネージャー(SM)、ディレクター(D)、そしてパートナー(P)。ファームの中では、これらのランクを略称のアルファベットで呼ぶことが多いから、ここでもそう呼んでいこう。

入社したばかりのAの頃は、何もかもがはじめてで、不安でいっぱいだろう。「コンサルタントって、一体何をすればいいんだろう?」「この資料、どう作ればいいんだろう?」と、コンサルティングファームの“お作法”もまだわからないまま、毎日が試行錯誤の連続だ。

Cに上がると、少しずつ仕事のやり方がわかってくる。しかし求められる役割が増えるぶん、今度は「自分はちゃんと価値発揮できているのだろうか?」と、とまどうことも増える。「クライアントへの伝え方は、これでいいのだろうか?」「この分析、本当に意味があるのだろうか?」と、確信を持てないまま仕事を進めていることもあるかもしれない。

SCになると、いよいよ現場をリードする役割を任される。そうなると、今度は上位者が細かく指示をしてくれない。「そこは自分で考えて」と言われても、「でも、何をどう考えればいいんだ…?」と、途方に暮れることもあるだろう。自分が主導して作らなければ定例会に出す成果物が何もなくなってしまう、というプレッシャーは尽きない。

さらにそうした圧力に上乗せされるのが、絶対的なランクづけから生じる、「昇格への焦り」だ。周りの同期の昇進に対して、自分の出遅れに不安になることもある。昇進した人はそれはそれで、新たなことを期待され、途切れないプレッシャーを感じている。

懸命にコンサルティングワークに取り組んでいる限り、こうした難局にはみんなが直面しているものだ。表向きは余裕そうに見える人、涼しそうな顔をしている人だって、その内側では困難と闘っている。 【次ページ】「頑張って身につけたスキルがAIに代替されたら…」の落とし穴

人材管理・育成・HRMのおすすめコンテンツ

人材管理・育成・HRMの関連コンテンツ

PR

PR

PR