- 会員限定

- 2025/08/14 掲載

爆速開発AI「バイブコーディング」が怖すぎるワケ、見落とし注意の“ある欠陥”とは

1963年生まれ。Webコンサルタント、プロデューサー、編集者、ライター、エンジニア。90年代のIT雑誌を皮切りにWebクチコミサイト、SNS、電子書籍出版システム、ニュースメディアのグロースなどで、時代を先取りしてきた。

バイブコーディングに潜む「構造的リスク」

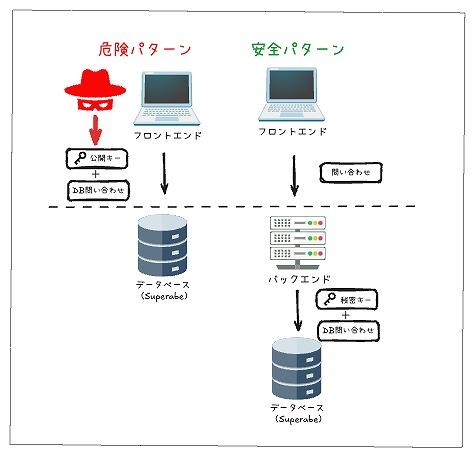

多くのメリットがあるバイブコーディングだが、その一方で、セキュリティ上のリスクが問題となっている。AIはコードの生成は速いが、安全面で不十分な場合がある。結果、個人情報漏洩やアカウント乗っ取りが発生する。特に、バイブコーディングでよく使われるNext.jsとSupabaseの組み合わせが問題となりやすい。Next.jsは、Webアプリを簡単に作る仕組みで、ユーザー画面とサーバ処理を扱う。一方、Supabaseは、クラウド上のデータベースサービスで、認証やストレージを提供する。これらを組み合わせるとWebアプリが簡単に作れる。このときブラウザから直接データベースにアクセスさせると構造が簡単になるため、開発速度が速くなる。

しかし、この直アクセスが危険だ。利用サービス毎に発行される公開キーを使ってデータベースに問い合わせを送るが、このキーはWebブラウザ標準の開発用機能で盗み取れる。盗まれたキーで、他人のデータが引き出されるリスクがある。

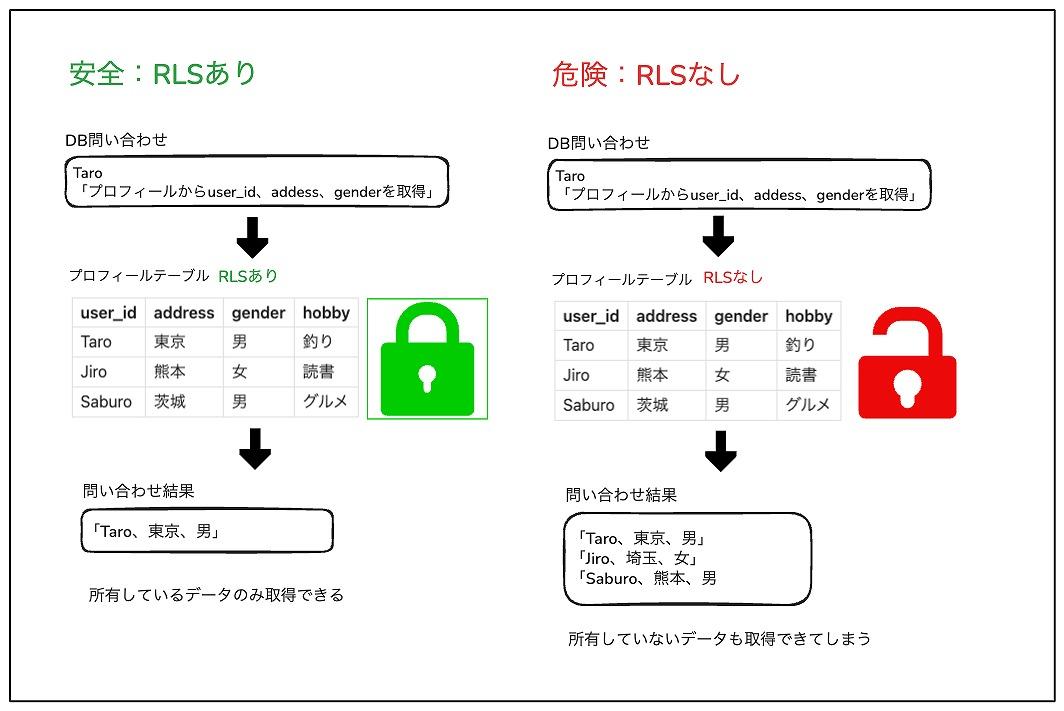

ここで重要なのがRLS(Row Level Security=行単位セキュリティ)だ。Superbaseのようなデータベースは表形式でデータを管理している。つまり、1件ずつのデータはExcelと同じように「行」になっている。RLSは、データベースの各データ行に「誰が読み書きして良いか」というアクセス制限をかける仕組みだ。バイブコーディング(AIに任せる開発)では、このRLS設定が十分に行われてないケースがある。

RLSの設定が甘いと、全ユーザーの情報が漏えいする。X上で、こうした事例が複数あると報告されており、問題のあるWebサービスを検知するためのツールも登場している。

RLSはプロのプログラマにとっても複雑で、複数のデータ結合が入るとミスが生じやすいという。ましてや、初心者がAIに頼り切って開発するバイブコーディングでは、セキュリティホールは発生して当然だ。しかしビジネス面では、システムの脆弱性が後から発覚すると大きなダメージになりかねないし、利用側にとってもリスクが大きすぎる。 【次ページ】バイブコーディングのリスクが顕在化した「あの事例」

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR