- 会員限定

- 2025/09/18 掲載

東京・三宅島が「1人情シス」で挑んだガバクラ移行、大成功を支えた「もう1人の存在」

1993年早稲田大学第一文学部卒業後、ぎょうせい入社。地方行政をテーマとした月刊誌の編集者として、IT政策や産業振興、防災、技術開発、まちおこし、医療/福祉などのテーマを中心に携わる。2001年に日本能率協会マネジメントセンター入社。国際経済や生産技術、人材育成、電子政府・自治体などをテーマとした書籍やムックを企画・編集。2004年、IDG Japan入社。月刊「CIO Magazine」の編集者として、企業の経営とITとの連携を主眼に活動。リスクマネジメント、コンプライアンス、セキュリティ、クラウドコンピューティング等をテーマに、紙媒体とWeb、イベントを複合した企画を数多く展開。2007年より同誌副編集長。2010年8月、タマク設立、代表取締役に就任。エンタープライズIT、地方行政、企業経営、流通業、医療などを中心フィールドに、出版媒体やインターネット媒体等での執筆/編集/企画を行っている。

「たった1人」で挑んだガバクラ移行

東京都三宅村は、東京の南海上約180キロメートルに位置する伊豆諸島の火山島である。面積5.5平方キロメートルの島の中央には標高775メートルの雄山がそびえ、神着・伊豆・伊ヶ谷・阿古・坪田の5拠点に出張所を構える。1955年(昭和30年)に7131人を数えた人口は、2000年の雄山噴火による全島避難を経て現在2168人、1456世帯にまで減少した(いずれも2025年4月30日現在)。役所の正規職員は107名、臨時職員は22名、財政力指数も0.2程度と極めて限られている。

このような条件下であっても、同村はデジタル化に向けた改革を加速させてきた。2023年3月には「三宅村行政改革実施計画」を発表し、ガバメントクラウドへの移行にもいち早く着手。デジタル庁が募集した「ガバメントクラウド早期移行団体検証事業」の第2回に採択された。

職員向け研修などを経て、2026年2月中には切り替えて本稼働させる予定だ。

しかし、このプロジェクトでは大きな壁を幾度と迎えた。その大きな要因としては、村の情報システム全般を、企画財政課 情報システム担当 係長の森 茂夫氏がたった1人で担っていることだった。このため同氏は、「デジタル活用を進める上で、担当する人員が1人しかいないこと、そしてITリテラシーが不足していることが課題でした」と語る。

加えて、人口の少なさゆえに税収も限られており、十分な財源を確保できない現実もある。そうした状況でも他自治体と同様のサービスを提供する責務があり、費用対効果を出しにくい点も悩みの種であった。

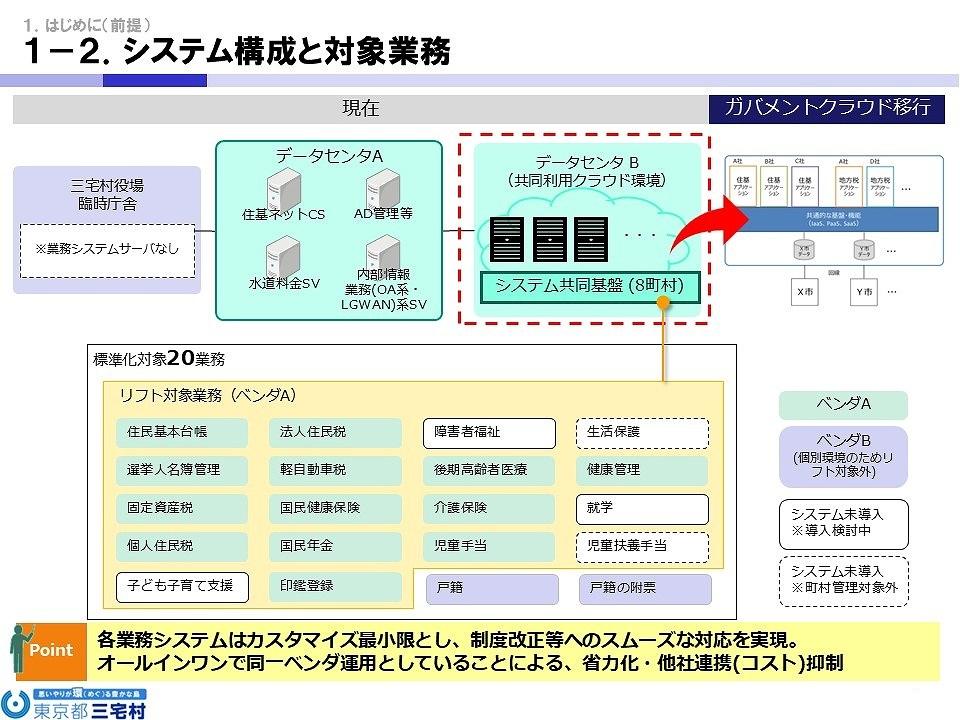

移行前に決めていた「前提と留意点」

三宅村は2018年1月から東京島しょ部8町村で構築した共同クラウド基盤「島しょ地域自治体クラウド基盤」上で住民情報系システムを運用してきたが、これは先述した島しょ地区の地理的特性や財政状況といった状況を踏まえてのものである。共同基盤ですでにオンプレミスから脱却、その後、先行事例のあったAWSを選定してガバメントクラウドに移行した。移行の際は、共同基盤上の各業務システムを対象にリフトを行った。

三宅村がリフト対象としたのは、標準化対象20業務のうち、生活保護や児童扶養手当を除く全業務である。なお、生活保護と児童扶養手当は東京都が代行して管理している。併せて、20業務のうち就学については、これまで学齢簿の管理をExcelで行っていたが、クラウド化に合わせて新たにシステム導入を予定している。

「各業務システムはカスタマイズを最小限とし、制度改正等へのスムーズな対応を可能にしました。また、オールインワンで同一ベンダー運用としていることによる、省力化や他社連携によるコスト抑制にもつながっています」

稼働当初からの基本方針として、制度改正へのスムーズな対応や財政・運用面の負荷を考慮し、「各業務システムのカスタマイズは最小限とする」ことを前提にしていた。この方針により、今回のリフト・シフトにおいても懸念事項を抑えることができ、検討期間の短縮にもつながったと言える。

「特に留意したこととしては、職員の負担をできる限り減らすことです。村の職員は1人でいくつもの業務を担っていますから。今回、リフトした後でもデスクトップのアイコンが変わっただけで、システムの見た目、操作性は変わっていません。職員の中には、リフトしたことに気付いていない職員もいるほどではないかと思います」

価格の妥当性の確保に向けては、村のシステム担当が独自に見積もりを実施し、ベンダーから提示された金額と照合。整合性と妥当性を庁内で確認・決裁するプロセスを設けることで、透明性を担保している。また、カスタマイズや導入を検討する際には、対象者が一定数以上でなければ検討の土台に乗せないという独自ルールを設けており、これも価格妥当性の維持に貢献している。 【次ページ】大成功を支えた「もう1人の存在」

地方自治体・地方創生・地域経済のおすすめコンテンツ

地方自治体・地方創生・地域経済の関連コンテンツ

PR

PR

PR