- 会員限定

- 2025/10/28 掲載

ついに爆誕の「高市総理」、自維連立で浮上の「比例削減」案が実は“合理的”なワケ

連載:小倉健一の最新ビジネストレンド

1979年生まれ。京都大学経済学部卒業。国会議員秘書を経てプレジデント社へ入社、プレジデント編集部配属。経済誌としては当時最年少でプレジデント編集長。現在、イトモス研究所所長。著書に『週刊誌がなくなる日』など。

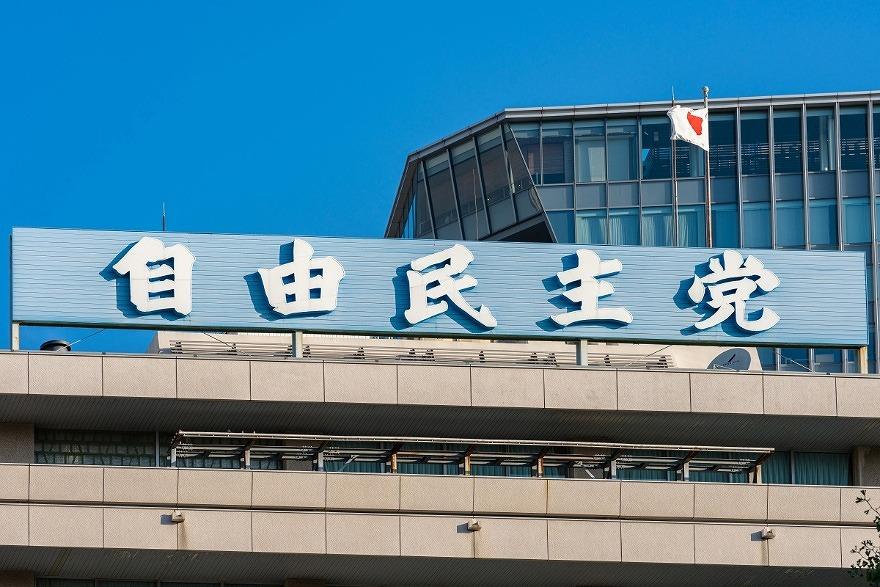

ついに誕生「史上初」の高市首相

今月21日の首相指名選挙で、自民党の高市早苗総裁が選出され、憲政史上初となる女性首相が誕生した。公明党の連立離脱により一時は首相就任が不透明となった高市氏だが、自民党と日本維新の会(以下、維新)が連立政権の樹立で合意したことで、当初の見込み通り首相に就任した。

2党の連立において、最大の焦点となったのが、維新が突きつけた「議員定数の削減」という条件だ。具体的には、衆議院の比例代表を50議席減らすという、政界に大きな波紋を広げる大胆な提案である。

この提案に対し、メディアや識者の間からは、案の定というべきか、「多様な民意が議会に反映されなくなる」「少数政党の声が切り捨てられ、二大政党化が進む」「民主主義の危機だ」といった懸念の声が噴出した。

これらの批判は、一見すると正論であり、市民社会が長年培ってきた良識に根差しているように聞こえる。本稿では、感情論や理念の応酬から一歩離れ、経済成長という国家の生存に不可欠な指標を軸に、この議員定数削減という問題の本質を解き明かしてみたい。

なぜ「比例定数削減」は反対されるのか

まず、比例定数削減に対する一般的な反対論を整理しておこう。その論理の根幹にあるのは、比例代表制が持つ理念的な重要性である。日本の衆議院選挙制度は、1つの選挙区で1人の勝者しか選ばれない小選挙区制と、得票率に応じて各党に議席を配分する比例代表制の並立制を採用している。小選挙区制では、当選者以外の候補者に投じられた票は「死票」となり、民意が必ずしも議席数に正確に反映されない。この欠点を補い、多様な国民の声を政治の場に届ける装置が、比例代表制である、と説明される。

この理念に基づけば、比例代表の議席を削ることは、政治の多様性を損なう愚行にほかならない。

2024年の衆院選結果を基にした試算によれば、仮に比例定数が50議席少なかった場合、最も大きな打撃を受けるのは少数政党だ。自民党や立憲民主党の議席減少率が1割以下に留まるのに対し、比例選出議員の割合が高い公明党や共産党は約25%減。3議席ずつ獲得した参政党と日本保守党に至っては、それぞれ1議席にまで落ち込むという。

これでは、大政党の意見ばかりがまかり通り、社会の少数派の声は議会から消え去ってしまうことになりかねないのではないか。 【次ページ】定数削減は「合理的」と言えるワケ

政府・官公庁・学校教育のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR