- 会員限定

- 2011/02/18 掲載

効果のない仕事をITで効率化してはいけない:篠崎彰彦教授のインフォメーション・エコノミー(27)

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

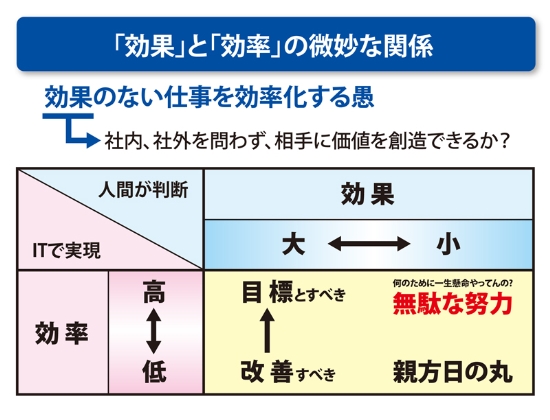

ITは効果のない仕事でも効率化する

IT導入に伴う企業改革で注意しなければならないことは「効果」と「効率」を混同しないことだ。ITを使えば、どんな業務でも「効率化」することはできる。だが、そこに大きな落とし穴が潜んでいる。企業の価値創造にとって何が効果のある業務かを判断するのは、ITではなく人間だ。このポイントを踏み外すと、あまり意味のないやり取りがITの導入で効率化してしまい、膨大な量のムダが社内に充満するという悲劇が生じるのだ。こうした例は実際にあるようだ。かつて日本経済がIT投資ブームに沸いたころ、ある米系のコンサルタント会社が、日本の大手企業から「どのようなITシステムを導入すべきか」のプラン作りを依頼された。そのコンサルタント会社にとっては、かなり大型の案件になるはずであったが、意外なことに「ITの導入は不要」という結論を出した。

その理由がふるっている。依頼された企業の実態をつぶさに調べてみたところ、社内でやりとりされている情報(内部取引)の7割は、それほど必要性がないものだったという。こうした体制のまま使い勝手のいい立派なITを導入すると、確かに社内の情報流通(内部取引)は効率化するが、それでは企業活動の本質からみてあまり意味のないやり取りが社内に溢れかえり、生産性が低下してしまうのだ。

IT導入よりも前に、そもそも今行われている社内のやり取りがどんな意味を持つのか、かつて重要であったとしても、現在は意味を失っていないか、その本質を問う姿勢で業務の洗い直しをしなければ、「効果のない仕事を効率化する」というムダを増大させてしまう。「大型案件のチャンスを逃したが、あのままITシステム導入のプランを提案しても効果が出ずに評判を落としたはずだ」と語るコンサルタントの落ち着いた語り口が印象的だった(図表1)。

ゼロベースからの見直しが求められるのはなぜか

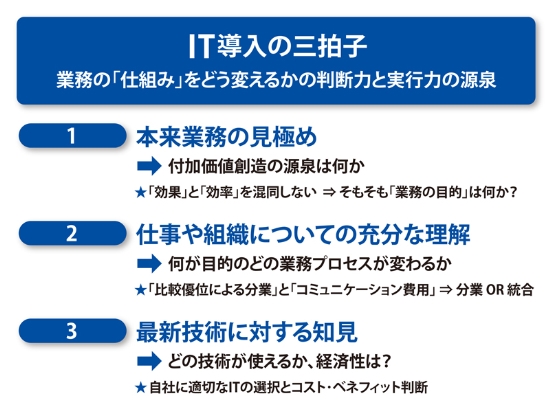

この逸話が物語るように、IT導入にともなう「仕組みの見直し」で大切なことは、業務のやり方や流れをゼロベースから描きなおすというBPR(Business Process Reengineering:業務の再設計)の発想だ。既存の業務フローは、現在のようなITが存在しなかった時代に形づくられたもので、こうした古い分業の仕組みを残したまま、最新のITを使って業務を強化したり、簡素化したり、見栄えよくしたりするのでは、せっかくの投資が効果を生まない結果に終わってしまう。下手をするとムダなやり取りが「効率化」されて膨大な量となり、内部取引の錯綜でコア業務が停滞しかねない(初歩的な失敗例は社内を漂流する膨大な量のファイル添付CCメールだ)。最新のITを導入する際には、コアとなる本来業務を見極めた上で、組織や仕事の流れを充分に理解し、最新技術をどう活かすか判断しなければならない(図表2)。この三拍子が揃ったところで、仕事の仕方や遂行の仕組みを一旦白紙に戻し、前々回みたように、比較優位に基づく分業の領域の見直しを行う視点で抜本的な改革を断行するわけだから、まさに、ITの導入に際しては、経営トップやCIO(Chief Information Officer)の力量が問われることになる。

【次ページ】銀行窓口とコンビニ・レジの対照的な業務プロセス

IT戦略・IT投資・DXのおすすめコンテンツ

IT戦略・IT投資・DXの関連コンテンツ

PR

PR

PR