- 会員限定

- 2025/09/01 掲載

ガートナーが徹底解説、AI活用が起こす「データ分析・解析」の超絶変化「5選」とは?

生成AIは「単なるツールではない」と言えるワケ

日々、凄まじい勢いで進化を遂げている生成AI。これまでのITツールと異なり、社会を大きく変える可能性を秘めている。そんな生成AIについて、「マイクロソフトのCEOサティア・ナデラ氏は、AIは単なるツールではなく人間の創造性におけるパートナーであると言いました。私もその言葉を信じていますが、さらにその先へ進むと考えています。つまり、AIは人間の意思決定のパートナーになるということです」と話すのは、ガートナーのバイス プレジデント, アナリスト、カーリー・イドイン氏だ。

バイス プレジデント, アナリスト

カーリー・イドイン氏

イドイン氏は、この変化の核心にあるのが、生成AIによる新たな能力の進歩だと話す。たとえば、生成AIは、人間やAIエージェントによる知覚、学習、推論、合成、適応、代替案の作成、行動の提案・実行を進歩させるという。

イドイン氏によると、ガートナーは「2027年までに、機能としての拡張アナリティクスは、ビジネスプロセスの20%を管理・実行する自律型アナリティクス・プラットフォームへ進化すると予測しているという。この変化は単なる技術の進歩ではなく、ビジネスの意思決定プロセス自体を根本的に変えていくということだ。

では、その変化に対し、ビジネスパーソンはどのように対峙していくべきなのだろうか。

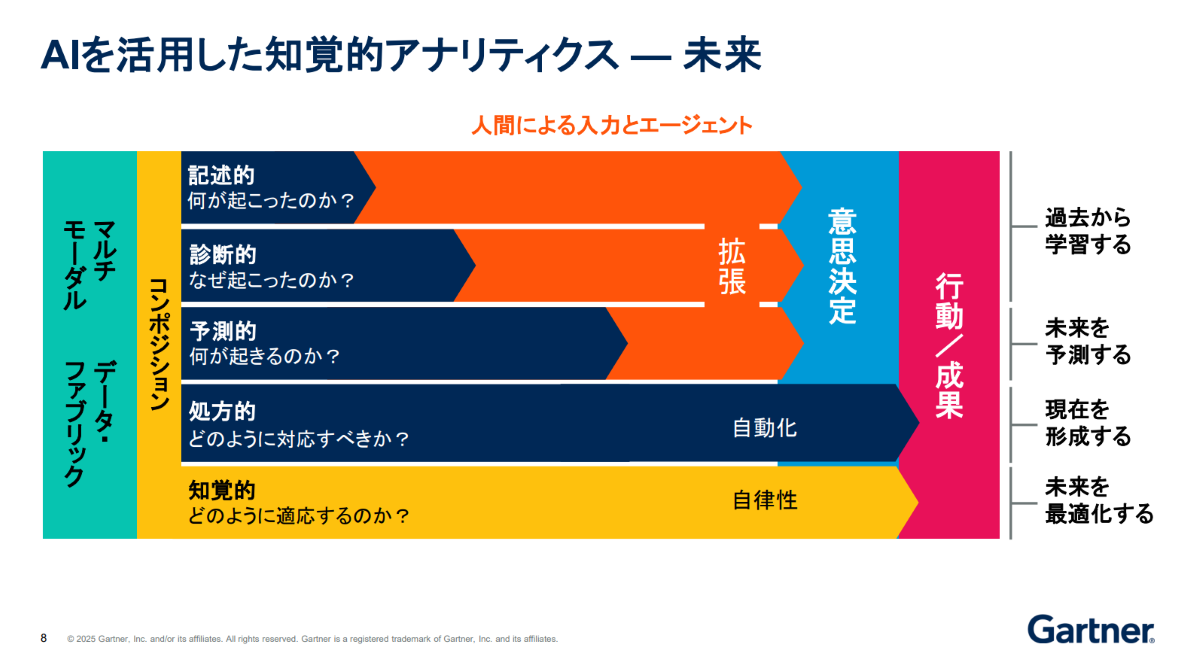

これからのAI活用は「知覚的」になる?

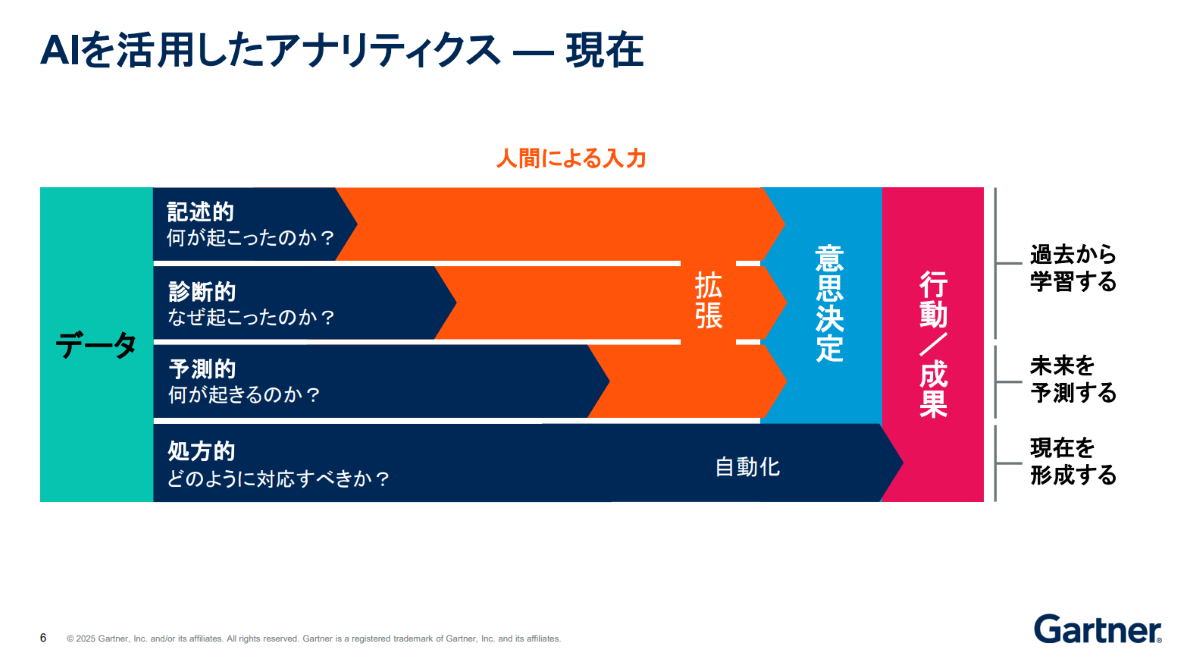

従来のAIを活用したアナリティクスは、記述的分析(何が起こったのか)、診断的分析(なぜ起こったのか)、予測的分析(何が起きるのか)、処方的分析(どのように対応すべきか)の4つの段階で構成されてきた。しかし、各段階で人間の介入が必要であり、意思決定や行動を起こすためには、アナリティクスの結果を人が解釈し、意思決定し、行動する必要があったとイドイン氏は話す。それに対して、これからのAIを活用したアナリティクスは、「知覚的」になるとイドイン氏は指摘する。知覚的(perceptive)という言葉は、辞書的には「知覚が鋭い」「察しが速い」などを意味するが、ガートナーでは「物事、特に『明白でない物事』を素早く把握または理解する能力を有していること、または示すこと」と定義している。従来の「記述的」「診断的」「予測的」「処方的」の4つの分析に「知覚的アナリティクス」が加わることで、アナリティクスは質的に変化する。

「知覚的アナリティクスは、重要なビジネス成果にターゲットを絞った介入を行うための『常時稼働型』の分析を提供します」(イドイン氏)

それによって、アナリティクスの未来は、事前対応的、継続的、連結的、状況対応的、協働的、適応的なものに変化する。従来のアナリティクスが過去のデータを基に未来を予測して現在を形成するものだったのに対し、知覚的アナリティクスは「未来を最適化する」ことを目指す。

この知覚的アナリティクスを支える仕組みが「エージェンティック・アナリティクス」である。これは分析プロセス全体にわたって実行と調整を行うエージェントを活用するアプローチだ。

イドイン氏は具体例として、新製品開発の意思決定プロセスを挙げる。従来のアプローチでは、新製品を開発したいというニーズが生じた際、マーケティング部門のシステムや営業部門のシステムなど複数のシステムから個別にデータを取得・分析し、それらを統合して最終判断を下す必要があった。

しかし、知覚的アナリティクスの世界では、このプロセスが逆転する。

「AIエージェントは常に稼働しています。環境を継続的に評価しています。同時に、あらゆる変数を監視しています。利益率はどれくらいか、世界で何が起こっているか、顧客は何を考えているか、これらすべてを同時に把握しています」(イドイン氏)

そしてある時点で、AIが「今が新製品を発売する絶好の機会だ」と判断を下し、プッシュ通知を送ってくる。それだけでなく、発売に向けて取るべきアクションの計画も提供する。

ガートナーはこれを「AIサービス」と呼び、従来の「セルフサービス」との違いを明確にする。セルフサービスでは人間が自ら情報を探す必要があったが、AIサービスではエージェントが常に稼働して環境を評価し、自動的に推奨事項を作成し、それに基づいて行動を起こせるよう導いてくれるようになる。 【次ページ】意思決定プロセス全体にAIエージェントが浸透

IT戦略・IT投資・DXのおすすめコンテンツ

IT戦略・IT投資・DXの関連コンテンツ

PR

PR

PR