- 会員限定

- 2014/11/11 掲載

国際大学GLOCOM 境 真良氏が語るアイドル国富論 「日本が目指すべきはゆるい国家」

1962年東京生まれ。東京電機大学工学部卒業。産業用ロボットメーカーの研究所にて、サーボモーターやセンサーなどの研究開発に4年ほど携わる。その後、アスキー入社。週刊アスキー編集部、副編集長などを経て、2002年にフリーランスライターとして独立。おもにロボット、ネットワーク、エンタープライズ分野を中心として、Webや雑誌で記事を執筆。主な著書に『キカイはどこまで人の代わりができるか?』など。

メディアが変化にともない、タレントの趣向も変わってきた

商務情報政策局 情報政策課

国際戦略情報分析官

情報産業担当

境 真良氏

「日本のコンテンツビジネスとテクノロジーの未来予想図」というテーマをうけて、同氏は「アイドルと日本経済」を切り口にユニークな持論を展開し、メディア論と消費社会論と公共政策論の接点から、日本が目指すべき国家とはどのようなものか提唱した。

境氏は、まずメディア論的な観点からアイドルの変遷を追って、背後の時代を下記のように分析した。

「日本では、映画時代、テレビ時代、ネット時代というように、メディアが変化し、それにともなってタレントの趣向も変わってきた。映画時代は見た目も麗しい美人が主流だったが、テレビ時代になると顔のバランス的にはむしろ少し崩れた身近なアイドルが好まれるようになり、おニャン子クラブや女子大生などのアマチュア的な素材が受けるようになった。ところがネット時代になると、今度はモーニング娘。やAKB48のように、かなり訓練されて鍛えられたプロのアイドルが登場した」

同氏によれば、今のアイドルは“闘うアイドル”、ファンを“励ますアイドル”、ダンスなどを“究めるアイドル”に大別でき、それぞれの代表としてAKB48、ももいろクローバーZ、モーニング娘。があるというのだ。

「それぞれにウリがあり、ネットで評価されたアイドルがアンプリファイ(増幅)されてテレビに登場している」

消費社会論、さらに公共政策論的にアイドルをみる

また境氏によれば、これを消費社会論的な観点から見ると、従来の「古典的アイドル」と「現代アイドル」の差違が浮き彫りになるという。「古典アイドルは単なる欠点や弱点のある女の子。一方、現代アイドルはアイドルなのだが紛れもないプロの面を持っている、どこか強い女の子だ。ただ、本来であれば小顔でスタイルのよい美少女スターが受けてもよいはず。しかし、実力派の強いアイドルが商品価値を持ち続けている。これは一体どうしてなのか?それは、彼らが競争社会を理解しているのに、ヘタレているからだ。彼らの理想は、『中産階級主義≒ヘタレ中心社会』すなわち、誰もが支配者になれる社会ではなく、誰もが他者を支配できないという社会だ」

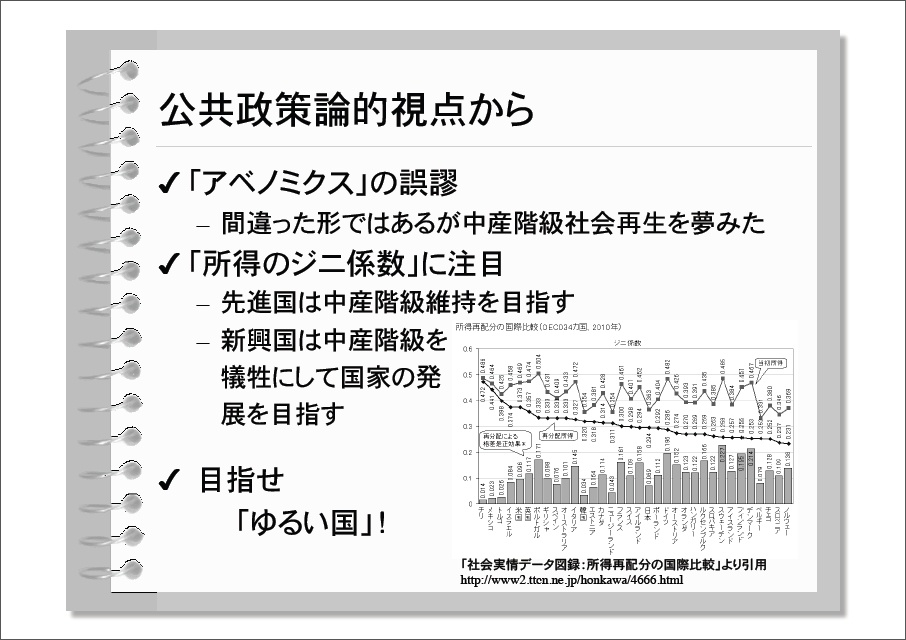

そこで境氏は、OECD34カ国における所得のジニ係数に注目している。日本は競争が中くらいで、再分配所得と再分配による格差是正効果も「中くらいの不平等」というレベルだ。しかし、米国のように競争が大変激しく、日本以上に配所の再分配によっても格差が日本ほどにも是正できない不平等性の高い国もある。一方、韓国のように競争も中くらいだが、所得再分配がほとんどなく、中産階級の没落が放置されている国もある。

境氏は、講演の最後に「日本が目指すべきは『ゆるい国家』だと思う。自分たちの自信をどのように持つべきか?という最終的なアイデンティティを民族性や国民性に求めると、国の発展≒俺たち凄いという発想になってしまう。しかし、そういった国家主義は戦争につながる。むしろ皆でアイドルに萌えて、ハッピーになったほうがよい。つまりアイドルは国家と反対の概念であり、それは国際平和にも貢献する。世界中がアイドルに萌え、アイドルに励まされながら働き、楽しく食える社会を作ろう!」という独特の考えを開陳した。

【次ページ】日本のクリエイターは、アジアに飛び出すべきか?

デザイン経営・ブランド・PRのおすすめコンテンツ

デザイン経営・ブランド・PRの関連コンテンツ

PR

PR

PR