- 会員限定

- 2018/07/14 掲載

W杯大番狂わせの仕掛け人? FIFAが全チームに用意したデータ分析環境の価値とは

宇宙ビジネス分野やテック系ベンチャーによるオープン・イノベーションを主領域としたコンサルティング事業に従事。ライフワークはサッカー観戦。FIFAワールドカップを2002年以降5大会連続で現地観戦している他、スポーツビジネスにも造詣が深い。東京大学スポーツマネジメントスクール3期生(2005年修了)、鎌倉インターナショナルFC(神奈川県3部リーグ)インターナショナルフェロー、東京大学理学部卒(2001年、地球惑星物理)、同大学院理学系研究科修了(2003年、地球惑星科学)、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)MPP(2013年、公共政策修士)。 総務省「宇宙利用の将来像に関する懇話会」構成員。一般社団法人SPACETIDE共同創設者・理事。

前編はこちら(この記事は中編です)

大番狂わせの仕掛け人? 「EPTS」

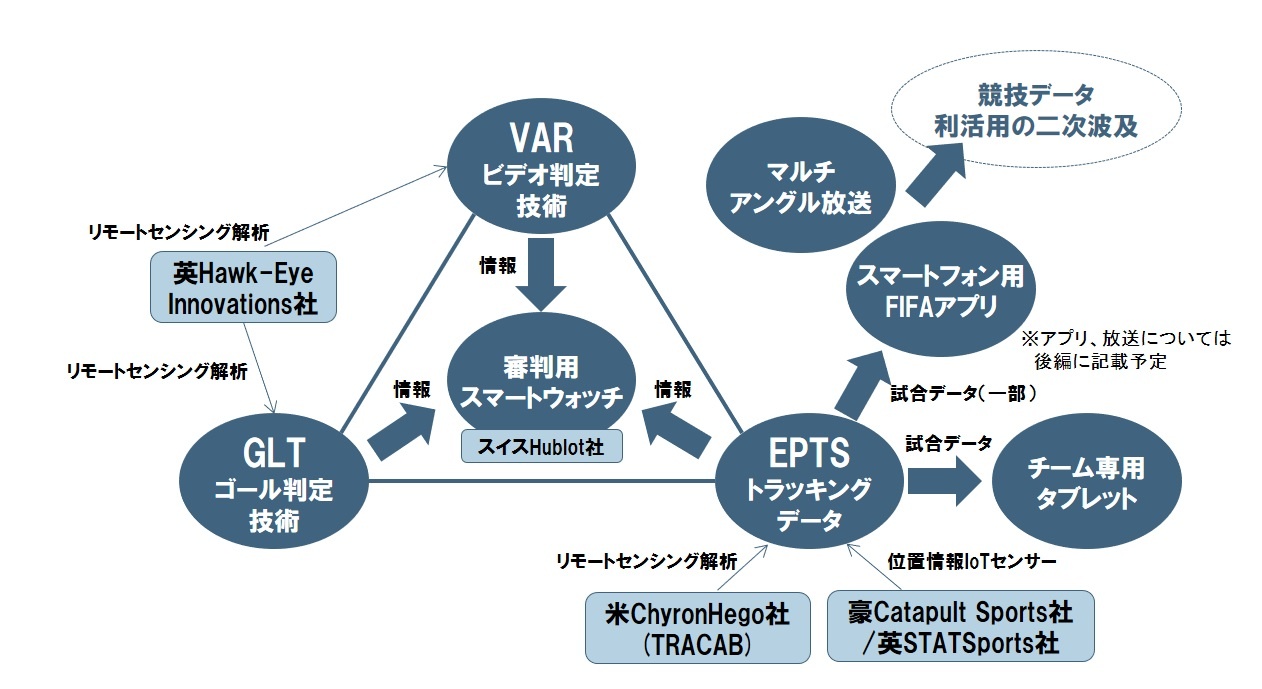

前編の通り、FIFAはこのロシアワールドカップで主要テクノロジーとして3つの“Football Technology”、つまり、ゴールラインテクノロジー(Goal Line Technology:GLT)、ビデオアシスタントレフェリー(Video Assistant Referee:VAR)、電子パフォーマンス&トラッキングシステム (Electronic Performance and Tracking Systems:EPTS)を打ち出している。この3つのうちEPTSはサッカーの「クリーンさ」を支えるGLT、VARと比べると、色合いが異なる。

EPTSの中でも中核となるOptical-based Tracking System(光学トラッキングシステム)は、GLT、VAR同様にカメラを使ったリモートセンシング技術によってボールや選手の動きをモニタリングするものだ。

一方、その目的は審判の補助ではなく、あらゆる競技データのデータベース化である。

サッカー界では従来からボールや選手のトラッキング(追跡)を行い、データ化することが行われてきた。

古くはサッカー賭博業者(ブックメーカー)に始まり、現在でも英国Opta Sportsを代表とするスポーツデータ事業者が人力(つまり目)によって映像を確認し、データ作成を行っている。

日本でも、スポーツデータの配信やサービス、解析ソフトの開発などを行うデータスタジアムなどがその役割を担ってきた。

FIFAが導入する最新のEPTSは、米ChyronHegoが開発したトラッキングシステム“TRACAB”を用いている。

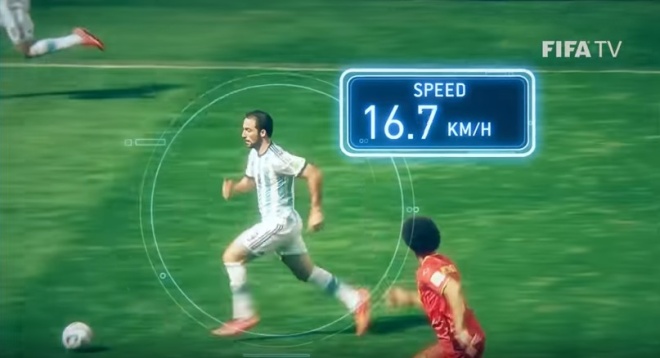

カメラ映像を機械的に解析し(必要に応じて人的作業で補完)、走行速度や距離、パスやシュートの軌道や本数、反則の有無など、あらゆるデータをリアルタイムで捕捉していくものである。

FIFAが各国にデータ可視化環境を用意

今大会ではFIFAより各国に2台のタブレット端末が提供、1台はベンチにいる監督・スタッフに、もう1台はスタンドから試合を俯瞰(ふかん)しているチームのデータ・アナリストが用いる運用となった。タブレットでは、FIFAが集計するEPTSのさまざまな試合データが試合中にリアルタイムで更新され、チェックできる。

データ・アナリストは、タブレット上でデータを分析、グラフ化等の可視化処理を行い、それを監督らの持つもう一台に送信することで、采配の判断材料を提供する。

前回ブラジル大会の際には、優勝したドイツ代表がSAPと提携してビッグデータ解析ツール“SAP Match Insights”を駆使していたことで話題となった。

一方、EPTSにより、今大会では全ての国がハード(機材)・ソフト(データ)の面では最低限同等のレベルを確保できることになったとも言える。

強豪国が下馬評の低い相手に負けるという「大番狂わせ」が多く見られる今大会だが、もしかしたらEPTSがその一役を担っているかも知れない。

今後のサッカーでは、より優秀な「頭脳」、つまり高い分析力を持つアナリストがいるかどうかが、代表チームの戦力を左右する重要なファクターになっていくであろう。

【次ページ】サッカー×IoTを実現するウェアラブルデバイス

コンテンツ・エンタメ・文化芸能・スポーツのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR