- 会員限定

- 2025/07/24 掲載

『映画を早送りで観る人たち』刊行から3年──倍速視聴とタイパ志向はどこまで進んだか?

稲田豊史のコンテンツビジネス疑問氷解

1974年生まれ。映画配給会社勤務、出版社繁務を経て2013年よりフリーランス。 おもな著書は『ぼくたちの離婚』(角川新書)、『「こち亀」社会論 超一級の文化史料を読み解く』(イースト・プレス)、『オトメゴコロスタディーズ フィクションから学ぶ現代女子事情』(サイゾー)、『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』(光文社新書)、『ポテトチップスと日本人 人生に寄り添う国民食の誕生』(朝日新書)、『このドキュメンタリーはフィクションです』(光文社)、『アゲもん 破天荒ポテトチップ職人・岩井清吉物語』(KADOKAWA)(詳細)。

「倍速視聴」は世代を超えて定着・浸透した

2022年4月、『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ──コンテンツ消費の現在形』(光文社新書)という本を出版した。当時、若者を中心によく行われていた映像作品の「倍速視聴」の実態と背景を探り、現代人のメディア接触特性を多方面から記した内容の本である。あとがきを引用してその内容を説明するなら、「〈消費〉と〈鑑賞〉の視点を行き来しながら綴るメディア論であり、 コミュニケーション論であり、世代論であり、創作論であり、文化論」だ。

本稿執筆時点で出版から3年3カ月。その間に、社会はどのように変わったか、あるいは変わらなかったか。本で指摘したことと照らし合わせながら、「答え合わせ」がてら書き出してみたい。

『映画を早送り~』には、さまざまなZ世代の倍速視聴スタイルを紹介したが、当時は多くの年配読者から不快感を示された。映画やドラマを早送りするなど、制作者に対する冒涜であり、作品を正しく鑑賞したとは言えないのではないか──というわけだ。地方講演に行くと、50代から70代くらいの方がこぞって「今の若者は理解できない」「けしからん」「日本はこれからどうなってしまうのか」などと苦言を呈してきた。

しかし、今やそのトーンはほぼ消えた。むしろ講演会場で「倍速視聴をやったことのある人」に挙手してもらうと、5、60代中心の聴衆であっても半数以上は確実に手を挙げる。苦言はほぼなくなり、「息子がZ世代だが、たしかにそうだ」「若手社員の考えていることがよくわかった」という感想が増えた。

倍速視聴はこの3年で、明らかに「珍しい行動」「理解できない行動」ではなくなったのだ。

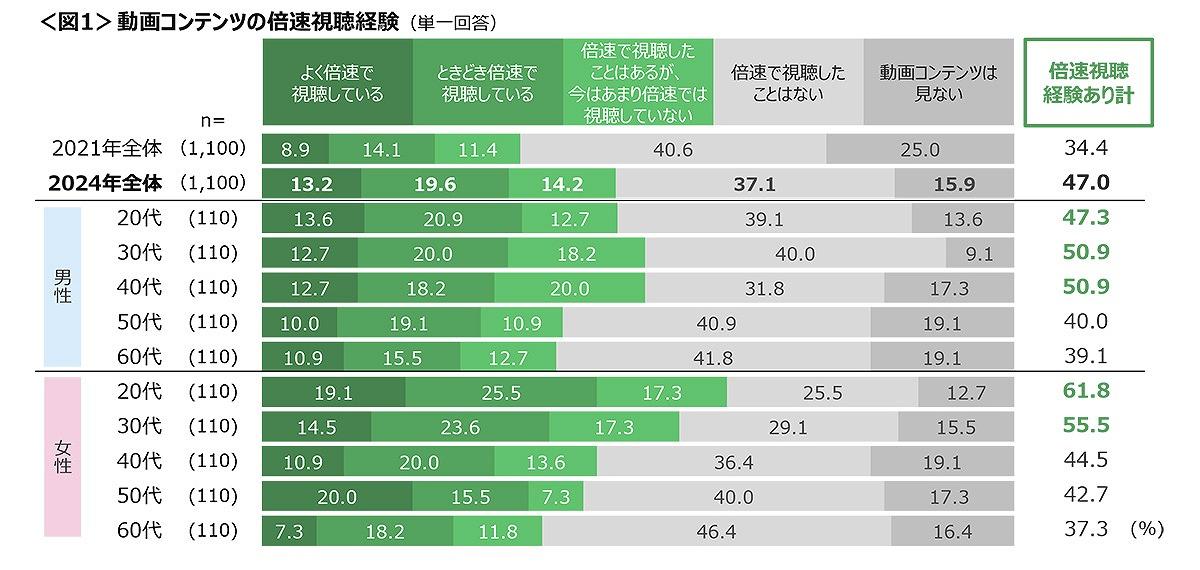

統計からもそれが見て取れる。『映画を早送り~』では倍速視聴経験のある人の年代別比率を、民間調査会社クロス・マーケティングの調査結果から引用したが、20代から60代の男女で倍速視聴の経験がある人は【2021年3月時点】で34.4%だった。しかしその3年後、【2024年3月時点】の同様調査では47.0%と12.6ポイントも上がっている。伸びがもっとも多かったのは3、40代だが、全世代において倍速視聴経験者が増えていた。

実は『映画を早送り~』の刊行直後、「反論」もいくつか頂戴した。大学で教鞭を取っている方から「うちのゼミ生に聞いてみたが、誰も倍速視聴なんかしていない」といった類いのものだ。無論、そういうことは起こりうる。その大学のそのゼミ生がたまたま、映像作品を早送りで観るなどという〈暴挙〉を働かないだけの節度を持っていたのだろう。

ただ、筆者はこの3年でいくつかの大学で講義をしたり、大学生との対面取材を行ったりしたが、これだけは言える。彼らの間で倍速視聴という行為は、取り立てて是非を議論するようなことではなくなった。

本を執筆していた4年前、倍速視聴をしていることに後ろめたさを感じている学生は、それなりにいた。しかし今や、そんな様子を見せる学生はお目にかからない。

筆者は『映画を早送り~』本文の結びで、そう遠くない未来に「昔は、倍速視聴にいちいち目くじらを立てる人がいたんだって」と笑われるかもしれない──と、やや皮肉交じりに書いたが、その未来は思ったよりずっと早く到来しそうだ。 【次ページ】「タイパ」が辞書に載った

コンテンツ・エンタメ・文化芸能・スポーツのおすすめコンテンツ

コンテンツ・エンタメ・文化芸能・スポーツの関連コンテンツ

PR

PR

PR