- 会員限定

- 2019/05/29 掲載

「メルカリ普及はチャンス」、三陽商会のDXは危機的アパレルを変えるか

三陽商会の起死回生

アパレル業界はなぜここまで苦境なのか

創業70年以上の歴史を持つ三陽商会は、「LOVELESS」「MACKINTOSH PHILOSOPHY」「EPOCA」などの主要ブランドを展開し自ら販売もする「総合ファッショアパレルメーカー」である。しかし、売上高の減少や赤字の継続など、厳しい状況が続いている。同社はこの状況を打破すべく、大規模な改革を推進。社内の構造も“大胆”に変化させている。その旗振り役となっているのが、同社経営統轄本部 副本部長 兼 デジタル戦略副本部長 兼 経営戦略部長 執行役員の慎 正宗氏だ。

苦境といわれて久しいアパレル業界の現状を確認しておこう。まず、国内の衣料品市場規模は、1990年時点での約15兆円をピークに下降傾向にあり、2010年には約10兆円にまで縮小、2017年は9兆円超という状況だ。

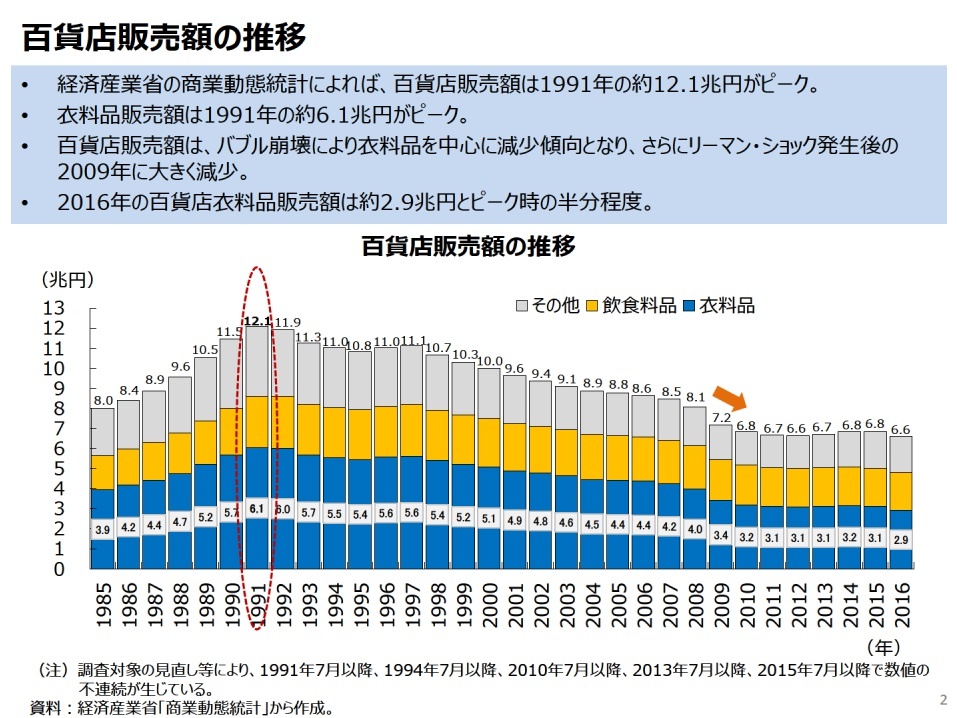

ユーザーの思考や購入チャネルも大幅に変化した。たとえば、百貨店の衣料品販売額のピークは1991年の約6兆1000億円だったが、2016年には約2兆9000億円とピーク時の半分程度に減少している。経済産業省の「アパレル・サプライチェーン研究会報告書(2016)」では、「近年は商品のコスパが最優先され、高価な物は売れにくく定価販売という百貨店のやり方は時代に合わない」という指摘がある。

インターネットやスマートフォンの普及により「価格比較」できる環境が当たり前となり、「コストパフォーマンス」を意識する消費者が増えた。併せてCtoCのフリマアプリである、メルカリなどの新たなチャネルも普及し始めている。

衣料品でもさらにジャンルによって明暗が分かれるという。慎氏によると、アパレルの中でも「特に割を食っている」のが、三陽商会がメインで手がけている中間価格帯の「アフォーダブルラグジュアリー」といわれる、上質な製品を購入しやすい価格帯で投入するブランド群だ。

店舗にドアマンがいるような高価な“ラグジュアリー”と、ZARAや無印良品、ユニクロといった“低価格路線”のブランドの状況は悪くなく消費者の嗜好が二極化しているという。

アパレル業界の課題はまだまだある。「売れ残りの大量廃棄」など生産管理の問題や、「値引き販売の常態化」などだ。これらが、業績悪化に拍車をかけているとの指摘もある。

つまり、「流通経路」「顧客の嗜好」「生産管理」「プライシング」など複雑な課題がからみあっているのが現在のアパレル業界なのだ。

「流通経路」「顧客の嗜好」への対策

こうした課題に、三陽商会は「プレミアムブランド化」「デジタルトランスフォーメーションの推進」「M&A・資本業務提携」の三本柱をもとに取り組んでいる。まず、「流通経路」「顧客の嗜好」に対するヒントとして、慎氏は「ブランディングとマーケティングの問題」を指摘する。これは同社の施策でもある「プレミアムブランド化」とも一致する。

三陽商会は、流通比率は、百貨店売場が約65%、直営路面店が約12%、ECサイトが約10%と、百貨店売場の比率が高い。このため、従来は「百貨店の販売力に依存して、自分たちが作ってきた製品の価値を自ら消費者にうまく伝えることができていなかった」という課題があった。

「たとえばラグジュアリーブランドのバックが『25万円』という価格で売れるのは、『それ以上の価値である』と伝えるマーケティング力も大きい。一方でわれわれは、価格帯価値のバランスの高い『良い製品』を作ってきたにもかかわらず、それを買い手に訴えることをおそろかにしてきた」(慎氏)

ブランディング強化により製品の価値を訴求し「プレミアムブランド」を確立するとともに、製品の価値を消費者に自ら伝えることを目指す。

「ある期間にどの製品をどれだけ売るのか、そのために必要な売場を想定して確保するといった従来の方法を確実に実行し、同時に“新しいやり方”も試して改善していくのが重要だ」(慎氏)

そして、「直営強化」ポイントとして、慎氏が言う“新しいやり方”のマーケティング施策が、2018年11月に実施した新聞広告連動の期間限定ショップだ。また、同期間内に併せてWebページでも特設コンテンツも展開し、同ショップでは事前予測とほぼ一致した売上実績を残すことができた。

「生産管理」「プライシング」「CtoCアプリ」への対策

「生産管理」「プライシング」についてはどうか。慎氏は、「生産管理≒売れ残りの廃棄」「プライシング≒値引き販売の常態化」の原因は共通していると見る。それは「需要予測と実績の乖離」だ。需要予測に基づいて製品を生産する際、予測が大きすぎると製品は当然売れ残る。流行を先取りするアパレル製品の特性上、来期販売に持ち越すことが難しいため値引き販売をし、残った製品は廃棄することになる場合もある。

「当社はほとんど廃棄しておらず、値引き販売(セール)もやりたくてやっているわけではない。もちろん、セールを前提とした販売は考えていない」(慎氏)

もちろんセールについて、消費者が興味を示すのは当然という認識もある。そこで、「アウトレットチャネル」の推進を見据える。「アウトレットは集客力もあり、アウトレット店舗専用素材での対応もできる。チャネルや顧客の特性に応じて取り組んでいきたい」(慎氏)

一方で慎氏は、「12月末~1月の冬期セール」「7~8月のサマーセール」といった小売業ではお決まりの値引き販売については、「限界」「マンネリ」を感じているという。

そこで可能性を感じているのが、メルカリなどのCtoCアプリだ。CtoCアプリや、リアルタイムの配信アプリと連携すれば、セール期以外の「購買モチベーションが高まるタイミング」を自分たちで作れるチャンスがある。

慎氏はCtoCビジネスに対して、同社のブランドのターゲットは「40代アッパー層」であるため、影響力は大きいと言えない、としつつも、「買い替え促進になりえる」と前向きにとらえる。

「フリマアプリが一般化すれば、『最後に売るときはいくらか』という風に、モノの選び方が変わる。われわれが今目指しているプレミアム化という戦略との整合性は低くはないのでは」(慎氏)

【次ページ】店頭販売や企画MDなどの優先領域からDXを推進

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR